L’histoire de la pochette d’album : quand la pochette devint culte (3/3)

Dans la série qu’il consacre, pour Néoprisme, à « l’histoire de la pochette d’album », Louis Bénet, auteur d’un mémoire de recherche sur le sujet (L’image comme vecteur d’enrichissement de l’expérience musicale), avait d’abord évoqué les débuts de l’artwork, et les travaux du graphiste Alex Steinweiss, avant de couvrir les années 1950-1960, et les artworks liés à la musique pop et aux avant-gardes, liés à la musique jazz. Pour sa troisième et dernière partie, il s’arrête sur ce moment où la pochette devint culte, via les Beatles, et la fin des années 60.

La fin des années 1960 est marquée par un profond changement des mentalités de la jeunesse, les baby-boomers de 1945, qui conduiront aux multiples révoltes et mouvements sociaux qui marqueront les années 1968 et 1969. Ces nouvelles mentalités anti-autoritaires se nourrissaient notamment d’un rejet du consumérisme et de la guerre, de la lutte pour les droits civiques et le droit des femmes, et d’un désir plus global de liberté.

Si beaucoup d’artistes partagent ces idées et prennent part aux mouvements, leurs maisons de disques, elles, observent ces évolutions de leur public cible et adaptent leur communication. D’abord, l’aspect publicitaire du support va peu à peu s’estomper au profit de la création. Les titres des chansons disparaissent, le nom de l’artiste, de l’album et du label se font plus discrets pour laisser place à une image de plus en plus soignée.

Mais l’histoire ne se résume bien sûr pas à cette cynique réaction de l’industrie. Il y a ces années-là une indéniable émancipation des artistes vis-à-vis des maisons de disques. Ils obtiennent une plus grande maitrise de leur musique, mais aussi de leur image, à commencer par leur pochette. L’époque est à l’innovation, à l’alternatif, et chacun cherche à se démarquer par le style ou le concept. On assiste à une grande diversification des esthétiques, propres à chaque artiste, à chaque label, ou à chaque scène musicale. Sans vraiment échapper aux logiques publicitaires, cette formidable émulation va tout de même conduire la pochette à devenir un objet de création à part entière, posant les bases de l’imagerie musicale moderne.

Comme dans de nombreux autres domaines de la culture pop, les Beatles occupent une place centrale dans cette histoire. Ils sont ceux qui vont amener le cover art dans la musique pop, brisant les codes publicitaires en vigueur jusqu’ici pour mieux en jouer. Trois albums ont, chacun à leur manière, participé à faire bouger les lignes. Trois utilisations de la pochette qui seront ici nos portes d’entrée aux grandes dynamiques de l’époque.

Scandale !

Le scandale, on ne le sait que trop bien, peut être un formidable outil de communication. Dans le contexte libertaire de la fin des années 1960, on va rapidement voir dans la pochette un formidable espace de transgression. Qu’ils soient orchestrés ou subis, les scandales vont se succéder en particulier dans l’Amérique puritaine d’alors, participant au développement du culte de l’objet.

Tout commence en 1966. Sur une idée du photographe Robert Whitaker, les quatre Beatles au sommet de leur gloire posent tout sourire en blouses de bouchers, couverts de morceaux de viandes et de poupées décapitées. Cette photo devait être la première pièce d’un projet de Whitaker autour de la religion. Il voulait briser l’image de ces idoles « devenues plus connues que Jésus » et rappeler au monde qu’ils n’étaient qu’humains, faits de chair et d’os. Sollicité par Capitol qui préparait une compilation destinée au marché américain, Yesterday and Today, le groupe soumit la photographie pour la pochette. Face aux protestations du label, ils insistèrent, motivés eux aussi par l’envie de casser cette image figée qui ne leur ressemblait plus. Scandale immédiat, la plupart des distributeurs des 60 000 premiers pressages refusent le disque. Lennon déclare alors à l’occasion d’une conférence de presse : « C’est aussi pertinent que le Vietnam. Si le public peut accepter quelque chose d’aussi cruel que la guerre, ils peuvent accepter cette couverture ». Capitol calme le jeu en rappelant ses copies et les remet en vente après avoir collé une nouvelle image par-dessus. Devenus pièces de collection, les quelques originaux rescapés se vendent aujourd’hui jusqu’à 40 000$ pièce. Whitaker aura finalement bien cassé l’image mais pas le culte.

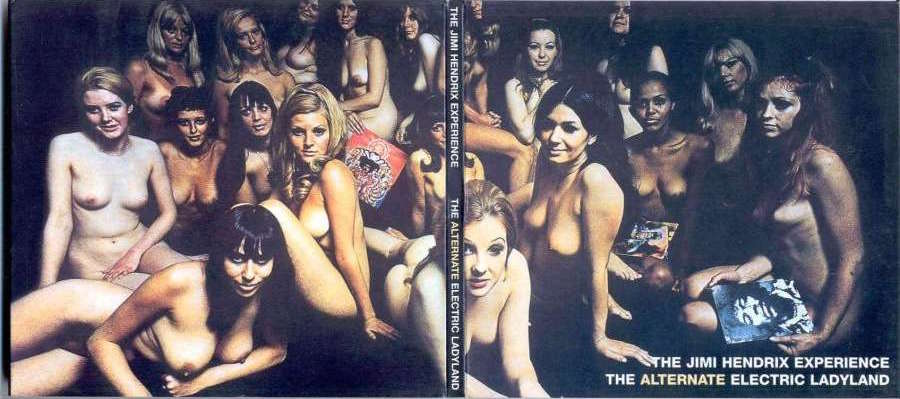

Le cas de l’album de Jimi Hendrix Experience, Electric Ladyland, sorti en 1968, est un autre exemple parlant des rapports complexes que pouvaient entretenir les maisons de disques avec les artistes. Célèbre pour avoir provoqué le boycott de l’album chez certains disquaires, la pochette de l’édition anglaise du disque était une photo représentant 19 jeunes femmes nues sur fond noir. Si l’histoire a retenu qu’il s’agissait d’un coup d’éclat de Hendrix, c’était en fait un choix du label anglais Track Records. Ils ignorèrent carrément les instructions du guitariste qui souhaitait une photo du groupe prise par Linda Eastman et qui avait même envoyé un croquis pour la mise en page. À la place le label commandita une photographie à David Montgomery qui paya quelques livres les hôtesses d’un bar local pour poser nues. L’idée était évidemment de se faire de la publicité par le scandale et cela réussit. Jimi Hendrix s’excusa, déclarant cette photo gênante et déplacée. L’année précédente le groupe avait déjà vécu la mésaventure avec le même label pour Axis: Bold as Love : l’artwork, une illustration dans le style des images religieuses hindoues, représentait les membres dans le style du Dieu Vishnu. Provoquant à sa sortie la colère du groupe et de certaines communautés hindoues, l’album a d’ailleurs été interdit par le gouvernement malaysien…en 2014.

Electric Ladyland, The Jimi Hendrix Experience, Track Record, 1968. Photographie de David Montgomery

Axis : Bold as Love, The Jimi Hendrix Experience, Track Record, 1967. Illustration de David King et Roger Law

Ce que l’on observe à travers ces deux pochettes célèbres, c’est le détachement vis-à-vis de la musique qu’elles illustrent. Une première lecture y verrait une émancipation ou un détournement de la pochette. Mais finalement il ne s’agit ni plus ni moins que d’une suite logique à sa fonction publicitaire, adaptée à l’époque et au public. Sortir un album à la pochette outrageuse, c’était s’assurer la désapprobation des autorités et donc la sympathie de la jeunesse.

Pour la pochette de Two Virgins : Unfinished Music Vol 1, de John Lennon et Yoko Ono il s’agissait en revanche d’une initiative personnelle. Représentant le couple nu de face, la photographie a provoqué la censure de l’album aux États-Unis où il fut distribué dans une pochette de papier kraft par un label indépendant, après le refus de EMI et Capitol. 30 000 exemplaires furent par ailleurs saisis pour pornographie par la police du New Jersey. Pour les deux artistes il ne s’agissait que de l’illustration d’un propos artistique, à replacer dans le contexte de libération du corps ces années-là et dans celui de l’art contemporain. Selon Ono, citant le travail de Klein « I was in the artistic community, where a painter did a thing about rolling a naked woman with blue paint on her body on a canvas ». Une justification qui, mine de rien, posait les jalons d’une reconnaissance artistique du support.

- Two Virgins : Unfinished Music Vol 1, John Lennon et Yoko Ono, Track Record, 1968. Photographie de John Lennon.

- Two Virgins : Unfinished Music Vol 1, John Lennon et Yoko Ono, Track Record, 1968. Photographie de John Lennon.

Blind Faith, groupe éphémère d’Eric Clapton, reçut le même accueil avec la pochette de leur album éponyme sorti en 1969. La photographie représente une fille de 11 ans torse nu, un écusson métallisé Chevrolet à la main. Un délire artistique de Bob Seidemann qui voulait représenter l’accomplissement de l’humanité à travers la technologie – symbolisée par l’écusson – dans les mains de l’innocence incarnée – la jeune fille pré-pubère. L’artwork fut évidemment remplacé pour la sortie américaine mais enflamma les fans à travers le monde, une rumeur persistante voulant que la fillette soit une groupie retenue esclave par le groupe. L’album fut n°1 des ventes des deux côtés de l’Atlantique.

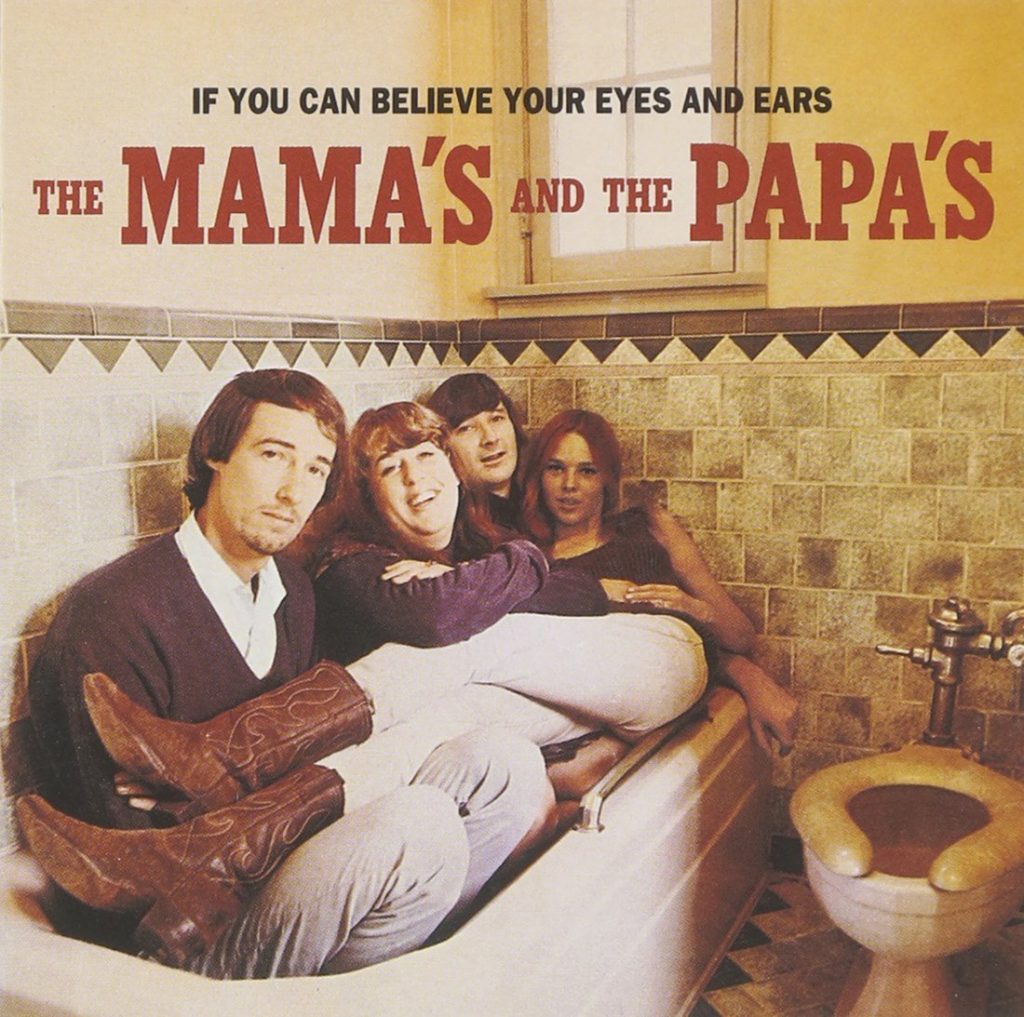

Les controverses à répétition ces années-là étaient attisées par les réactions disproportionnées des censeurs américains. En témoigne l’étrange tabou autour des toilettes, qui leur fit interdire la pochette du premier album des Mamas and the Papas en 1966 puis celle des Rolling Stones Beggars Banquet en 1968. Ces différentes affaires donnèrent à la pochette un pouvoir subversif et médiatique nouveau, que s’empressèrent d’utiliser les groupes et leurs labels. On peut citer la main dans le pantalon d’Alice Cooper sur Love It to Death (1971) ou le paquet de David Bowie représenté en chien par Guy Peellaert sur Diamond Dogs (1973). Scorpions en fit même sa marque de fabrique avec 5 pochettes censurées, la première pour Virgin Killer (1976), une photographie d’une fillette de 10 ans entièrement nue, un éclat de verre cachant son sexe. Une brillante idée du label qui leur attira l’attention du FBI pour pédo-pornographie.

- If You Can Believe Your Eyes And Ears, The Mama’s And The Papa’s, Dunhill, 1966. Photographie de Guy Webster

- Beggars Banquet, The Rolling Stones, Decca, 1968

- Love It to Death, Alice Cooper, Warner Bros. Records, 1971. Photographie de Prigent

Les controverses vont s’enchainer tout au long de l’histoire de la musique pop, de Nirvana à Justin Bieber en passant par les Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Blur, Kanye West, ou Marilyn Manson. La grande majorité avait eu le malheur de toucher soit à la nudité soit à la religion. Si Justin Bieber n’a effectivement pas vu venir les accusations de propagande chrétienne de la part de certains pays musulmans à cause de la croix tatouée sur son torse, visible sur sa pochette de Purpose (2015), d’autres font du scandale leur plan marketing. Kanye West commanda ainsi spécifiquement au peintre George Condo « une pochette qui serait censurée » pour son album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Tout se déroula comme prévu avec le refus médiatisé de certains magasins de vendre le disque, la réponse outrée de West et Condo, et enfin la publication de l’illustration alternative qu’ils avaient préparée en prévision. Dans un cas comme dans l’autre, on ne peut que constater le pouvoir que l’on donne, à tort ou à raison, aux pochettes d’albums.

Esthétique de genre

Le principal phénomène qui va avoir lieu à partir du milieu des années 60, c’est le développement systématique d’esthétiques de genres. Ce schéma s’est d’abord établi avec le jazz d’après-guerre qui a vu ses différents courants développer des iconographies propres, avec souvent en amont le travail d’un graphiste phare, parfois un label de référence. Mais la multiplication des genres durant les années 70 a installé ce fonctionnement. L’identité visuelle par la pochette va devenir un sujet crucial pour les créateurs de musique. Que ces esthétiques aient été réappropriées par une scène, créées de toutes pièces ou nées d’un même mouvement artistique global, elles deviennent indissociables de la musique qu’elles illustrent et participent à créer l’imaginaire d’un genre.

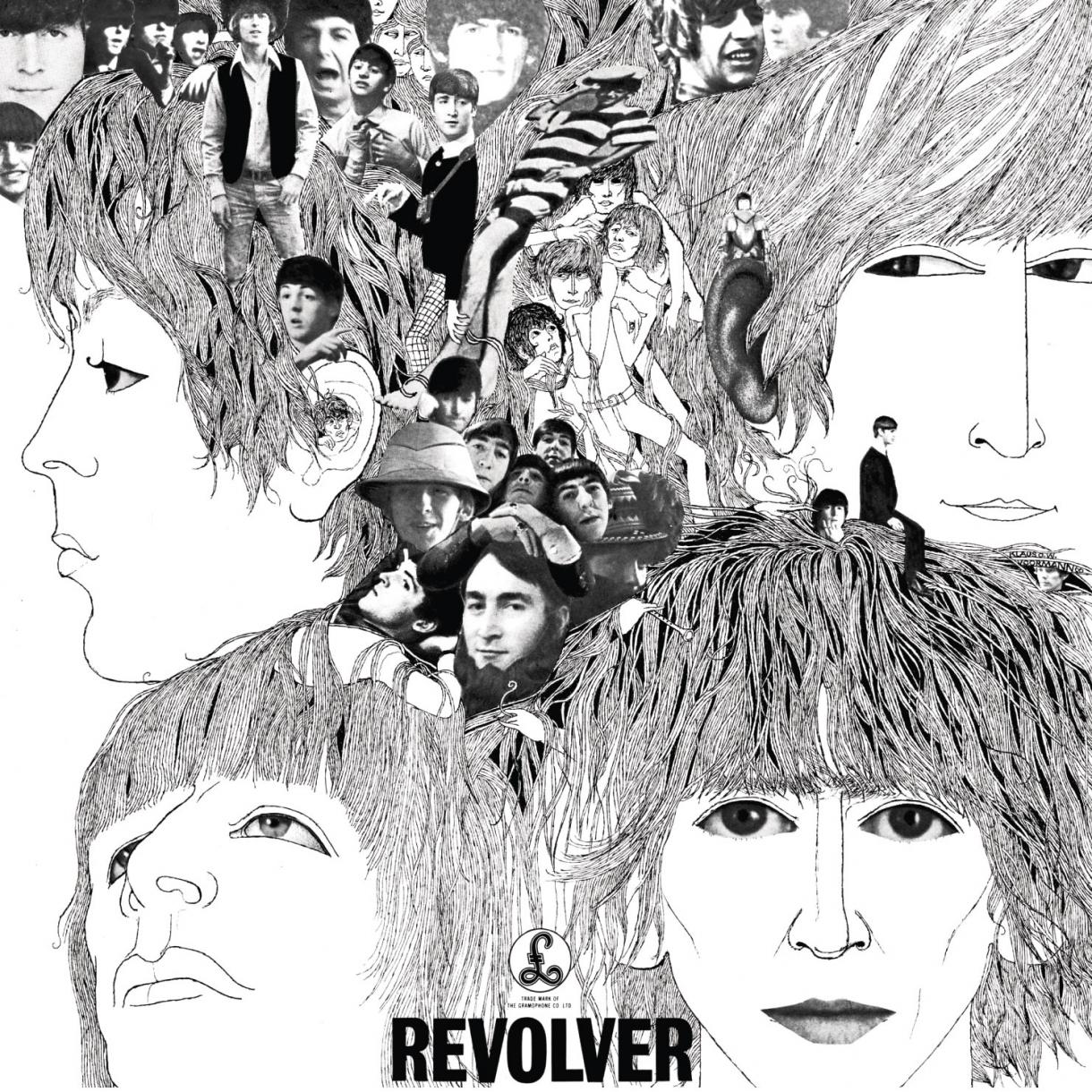

À Londres, au milieu des années 1960, le monde du rock se mêlait justement avec celui de la mode et des beaux-arts. Les groupes faisaient notamment appel aux étudiants pour réaliser leurs pochettes de disques. C’est de cette manière que les Beatles vont rencontrer l’allemand Klaus Voorman. Étudiant en graphisme à Hambourg, il deviendra un très proche ami du groupe. Il sera l’auteur de la pochette de Revolver en 1966, album qui marque le début de l’ouverture des Beatles à de nouveaux genres, du rock psychédélique aux musiques du monde en passant par l’electronica. Les Beatles souhaitaient que la pochette reflète cette idée de rupture. Ils firent écouter quelques morceaux à Voorman qui tenta de retranscrire ce nouveau son en image. Le groupe applaudit la pertinence de ce collage d’influence pop-art, teinté de psychédélisme, qui vaudra à Voorman le Grammy Award for Best Album Cover, Graphic Arts. Si les expérimentations du jazz avait déjà franchi cette ligne, c’était la première fois qu’un groupe aussi populaire venait bousculer les codes bien établis de la pochette.

Brian Epstein, le manager des Beatles, souligna à quel point l’artiste avait réussi à capter visuellement l’atmosphère de l’album. Cette idée de transcription visuelle d’une musique était pourtant présente dès 1940 dans le travail d’Alex Steinweiss, l’inventeur de la pochette d’album moderne. Mais Steinweiss traitait avec son même style un album de classique ou de jazz et passait plutôt par la représentation de symboles pour traduire la musique. Tout au long des décennies suivantes, c’est par le style et l’esthétique mêmes que artistes et labels tenteront de trouver une concordance entre musique et image.

Abdul Mati Klarwain – Psychédélisme

L’allemand Mati Klarwain est le fils d’une chanteuse d’opéra et d’un architecte du Bauhaus. Après avoir parcouru le monde, il s’installe à New York au début des années 60. Celui qui se fera appeler Abdul en signe de paix aux débuts du conflit israélo-palestinien, y rencontre son père spirituel Salvador Dali ainsi que la scène rock de l’époque, notamment Jimi Hendrix. Sa peinture et son personnage vont rapidement taper dans l’oeil de nombreux artistes, à commencer par ceux de la scène psychédélique, ce mouvement de contre-culture apparu en parallèle du mouvement hippie au milieu des années 60. Il réalisera ainsi des pochettes pour Miles Davis, Buddy Miles, Jimi Hendrix, Santana ou encore Earth Wind and Fire.

Sans réellement s’attacher à un genre musical, c’est l’univers de toute une génération d’artiste qu’il va exprimer en peinture. Le journaliste américain Glenn O’Brien écrira que « L’oeuvre de Mati Klarwein est une synthèse visuelle parfaite du magique amalgame de funk, rock, jazz et psychédélisme chez Miles ». Pour cause, sa peinture mêlait une multitude d’influences : surréalisme, orientalisme, érotisme, culture pop, science-fiction, iconographies religieuses du monde entier… Dans son cas, ce sont les musiciens qui, se reconnaissant dans son oeuvre, vont faire appel à lui et adopter son univers visuel.

- Bitches Brew, Miles Davis, Columbia, 1970

- Abraxas, Santana, Columbia, 1970

- Last Days And Time, Earth, Wind & Fire, Columbia, 1972

Hipgnosis

Le travail du collectif britannique Hipgnosis est majeur dans l’histoire de la pochette. Créé en 1968 par Aubrey Powell et Storm Thorgerson, rejoints en 1974 par Peter Christopherson, Hipgnosis est notamment connu pour sa fructueuse collaboration (12 albums) avec le groupe Pink Floyd. Comme beaucoup de graphistes à l’époque, ils découvrent avec Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles que la pochette de disque pouvait être autre chose qu’un portrait. Ils se fixent comme objectif de révolutionner le support. Un de leur premier grand coup sera la photo de vache sans aucune inscription pour Atom Heart Mother des Pink Floyd, en 1970.

Le groupe dût se battre avec son label pour la faire passer mais ce dernier ne regretta pas son choix : il faut imaginer l’effet produit par cette photo de vache affichée sur de gigantesques panneaux publicitaires. Ce fut le premier grand succès du groupe aux États-Unis. Les Hipgnosis enchaineront alors les commandes d’artistes prêts à payer très cher les idées novatrices du collectif, qui n’hésitait pas à se rendre dans le désert du Sahara prendre une photo de dizaines de ballons rouges pour l’album Elegy de The Nice. De 1969 à 1983, date de leur séparation, ils réalisèrent notamment des pochettes pour AC/DC, T. Rex, Led Zeppelin, Genesis, The Police, Wings ou encore Scorpions. Leur travail était principalement centré autour de montages photographiques surréalistes. En ce sens, on peut voir une continuité du psychédélisme de Klarwain, qu’ils confrontent à des thématiques et imageries modernes. Mais contrairement à Klarwain qu’on sollicitait pour sa peinture, Hipgnosis imaginait un concept unique pour chaque album, multipliant les esthétiques.

- Elegy, The Nice, Mercury, 1970

- Going for the One, Yes, Atlantic, 1977

- Animals, Pink Floyd, Harvest, 1977

Peter Saville

Dans un autre style, le mancunien Peter Saville est l’un des plus célèbres graphistes au monde. En 1977, observant le travail de son ami Malcolm Garrett, illustrateur de la scène punk, il entamera une réflexion autour de ce que pourrait être l’imagerie de la new wave, genre alors émergent. L’année suivante il participe à la création du label Factory Records, qui comptera dans son catalogue plusieurs groupes majeurs de la scène rock anglaise de l’époque : Joy Division, New Order, A Certain Ratio, The Durutti Column ou Happy Mondays. Le label est reconnu pour s’être construit une identité unique à travers sa musique, mais aussi son image, principalement celle de Saville. Sa marque de fabrique sera la réappropriation d’oeuvres ou d’images existantes, qu’il sortait de leur contexte, juxtaposait et modifiait parfois subtilement, créant des combinaisons audacieuses d’images et de typographies.

Son style minimaliste et radical participa à casser les codes de la pochette d’album, à commencer par la présence quasi-systématique du nom des artistes ou de l’album. Comme l’écrivait alors le NY Times, « The lack of Data makes every fan an initiate, sharing a mass produced secret ». L’un des exemples les plus parlant est peut être le diagramme qu’il posa sur la pochette de Joy Division, Unknown Pleasures. Ce visuel, tiré d’une revue d’astronomie, représente la fréquence du mystérieux signal émis par une étoile découvert en 1969. Aujourd’hui culte, ce visuel, par sa sobriété, arrive à transmettre toute l’intensité de la musique de Joy Division. L’album marquera le début du son cold wave, la pochette celle de son imagerie. Factory Records fut par ailleurs précurseur dans la vision pluridisciplinaire du label, un fonctionnement qui sera un formidable moteur de création visuelle dans l’histoire de la musique. Il regroupait de nombreuses activités (label, club Hacienda, agence de communication, bar, boutique…) et mettait au même niveau les disques, les artworks, les vidéos ou le merchandising. La cohérence graphique que maintint Factory Records participa à ancrer profondément l’imagerie de Saville dans la scène musicale de Manchester.

- Unknown Pleasure, Joy Division, Factory, 1979

- Orchestral Manoeuvres In The Dark, Orchestral Manoeuvres In The Dark, Factory,1980

- Power Corruption & Lies, New Order, Factory, 1983

Vaughan Oliver

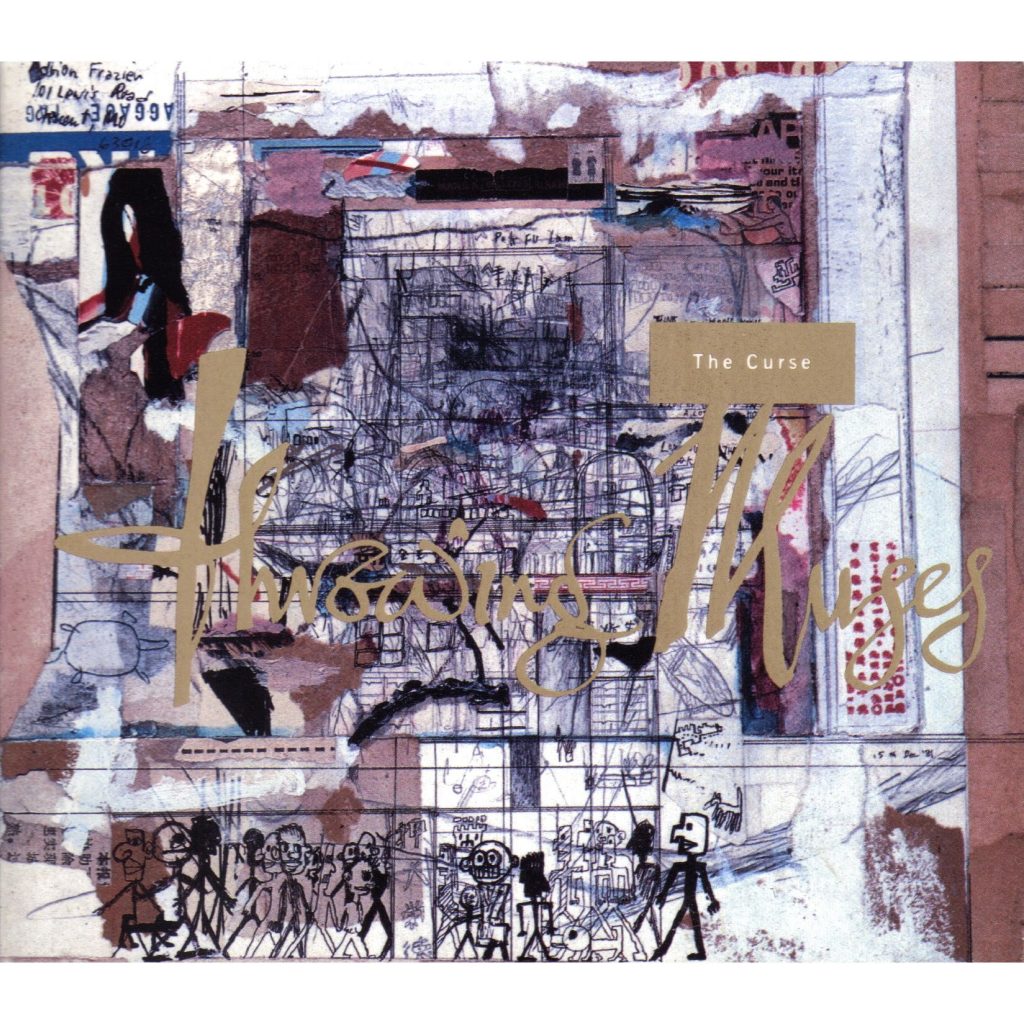

4AD, label anglais créé en 1980 par Ivo Watts Russell et Peter Kent est également souvent cité en exemple pour son univers visuel en parfaite adéquation avec la musique qu’il produisait. Vaughan Oliver se chargea de la direction artistique du label de 1983 à 1998 sous le pseudo v23, réalisant des pochettes pour les Pixies, Cocteau Twins, Modern English, ou encore Bauhaus. Le succès de ces artistes permettra à son style sombre et mystérieux de marquer l’imaginaire visuel du post-punk britannique. Issu d’une famille ouvrière, Oliver grandit dans une petite ville du Nord Est de l’Angleterre où, faute d’autre chose, il découvre l’art à travers les pochettes de disques des Pink Floyd ou Frank Zappa. Comme il le dit joliment, « it was a democratic way of discovering art. the local record shop was an art gallery for me ». Comme Hipgnosis, Oliver est issu d’une génération ayant grandi avec les disques. Il aborde donc la création de pochettes comme un art à part entière, ayant pour noble but de créer une porte d’entrée vers la musique. Il tentera ainsi tout au long de sa carrière de retranscrire le plus fidèlement possible l’atmosphère et l’ambiance d’un disque.

- Bossanova, Pixies, 4AD, 1990

- Livonia, His Name is Alive, 4AD, 1990

- The Curse, Throwing Muses, 4AD, 1992

- Shock Me, Red House Painters, 4AD, 1994

L’indépendance de la pochette

Si votre magazine préféré déclare vouloir « redonner à la pochette d’album le statut qu’elle mérite : celui d’une véritable œuvre d’art » ce n’est pas pour rien.

Finalement, le grand tournant de la pochette, l’apogée de son histoire, c’est son basculement d’outil marketing à objet de création indépendant. À partir de la fin des années 1960, la pochette devient un véritable investissement pour les groupes, un sujet à part entière pour les médias musicaux, une motivation à l’achat pour les amateurs de musique.

Le basculement s’opère quand les Beatles s’associent à Jann Haworth et Peter Blake – père du pop-art anglais – pour la pochette de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en 1967. Cette photographie du groupe dans un décor fourmillant entouré de dizaines de personnages plus ou moins célèbres leur vaudra d’abord un deuxième Grammy Award, un an après Revolver. Le disque en soi est historique : sorti par le groupe le plus populaire du monde au sommet de sa gloire, cet album est souvent cité comme le chef d’oeuvre pop-rock du siècle. C’est même plus ou moins le premier album tout court, pensé comme tel et non pas comme une compilation de singles. Mais la pochette n’en est pas moins révolutionnaire.

Au delà de son esthétique, ce qui la distingue des pochettes d’alors c’est sa complexité. Elle recèle un nombre incroyable de personnages, d’objets, de couleurs, de textures, de références culturelles, d’hommages, de private jokes et de clins d’oeil. Pleine de sens, cette image est à la fois une oeuvre d’art et un discours en soi. D’ailleurs Peter Blake dira à son propos : “In my mind I was making a piece of art rather than an album cover”. Contrairement aux apparences il ne s’agit pas d’un collage mais d’un décor dans lequel posèrent les Beatles. La soixantaine de personnages présents autour d’eux, qui sont des silhouettes en carton ou des statues de cires, représentent ceux qui les ont influencés : Edgard Alan Poe, Bob Dylan, Lewis Carroll, mais aussi six gourous indiens ou un footballer de Liverpool. Ils posent dans des costumes de parades colorés, pour la première fois dépareillés, aux côtés de tristes statues de cire représentant l’ancienne version d’eux-mêmes. Les objets sont pour beaucoup des affaires personnelles des Beatles : un narguilé, une figurine de Blanche Neige, un nain de jardin, un trophée, une télévision, une statuette de la divinité indienne Lakshmi ou encore une céramique mexicaine. Même la grosse caisse sur laquelle est peint le titre de l’album est celle du régiment de cavalerie du grand-père de George Harrison, mort pendant la Grande Guerre. Et tout à droite on peut apercevoir une poupée de chiffon avec un t-shirt portant les inscriptions « Welcome The Rolling Stones » et « Good Guys ». Voilà quelques éléments sur des dizaines d’autres, décortiqués pendant des mois par les fans et les journalistes, spéculant sur leurs significations.

La deuxième particularité de cette pochette, c’est le design de l’objet. Elle s’ouvrait comme un livre et laissait apparaitre une photographie du groupe sur un fond jaune vierge dans lequel on pouvait insérer des éléments : une planche d’accessoires à découper était fournie avec l’album. Deuxième innovation : sur le verso étaient écrites les paroles des chansons de l’album. Tous ces symboles et niveaux de lecture, associés au design unique de l’objet, ont fait de cette pochette la première à créer l’événement par elle-même. Elle donnait au public l’envie de s’assoir pour l’observer, découvrir ses détails et chercher ses secrets. En ce sens, les Beatles ont poussé au paroxysme le lien tactile si important que le public avait avec les disques à l’époque.

Des dizaines de personnes travaillèrent sur cette pochette, le décor en lui-même nécessita deux semaines de montage, et le tout coûta près de 3000£, soit cent fois le coût moyen d’une pochette en 1967. L’impact fut massif dans le monde de la musique. D’ailleurs la même année, pour leur sixième album Their Satanic Majesties Request, les Rolling Stones firent sensation avec une pochette extrêmement similaire, pour laquelle Ils firent appel au même photographe, Michael Cooper. Un des épisodes fondateur de la rivalité légendaire entre les deux groupes.

Les artistes contemporains et la pochette

L’un des symboles les plus forts du nouveau statut de la pochette est probablement les liens étroits qu’elle va tisser avec l’art et les artistes contemporains. Pour certains, la pochette est un premier médium d’expression, pour d’autres il s’agit d’une « volonté de s’aventurer dans la culture populaire et de chercher différents débouchés ou de nouveaux publics pour leurs idées » comme l’écrit le journaliste Francesco Spampinato.

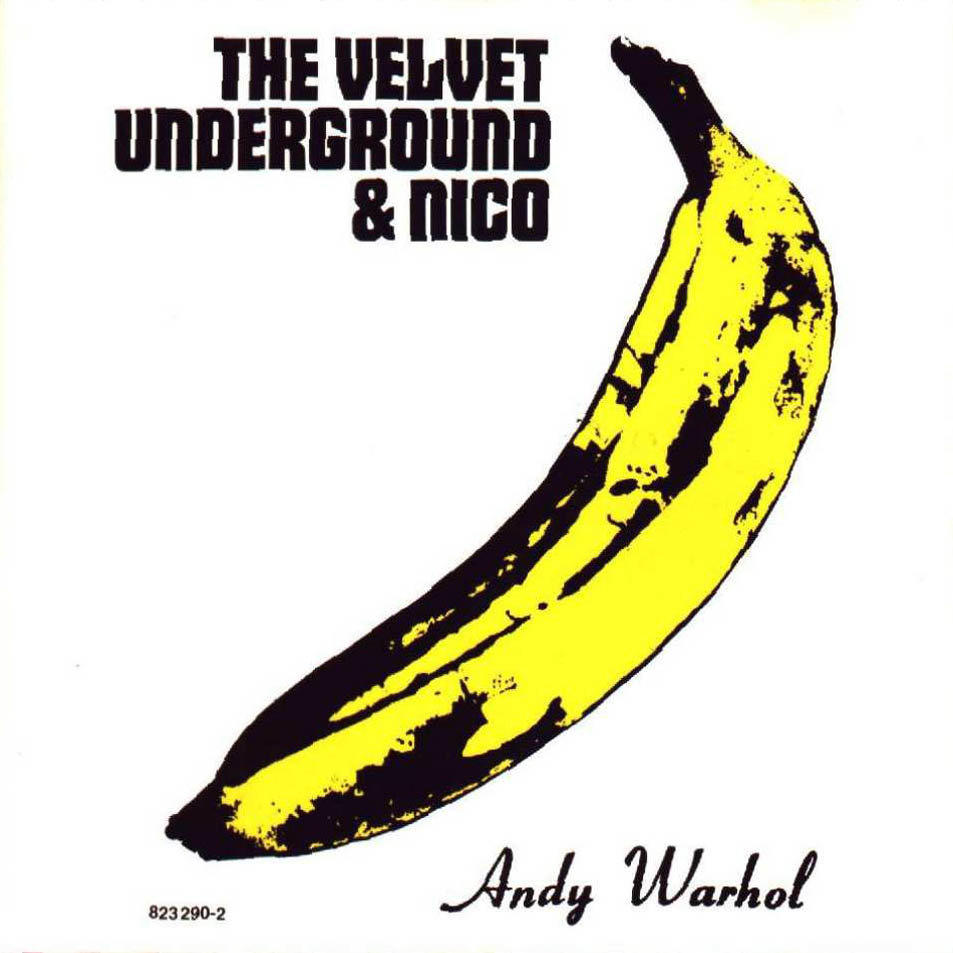

Andy Warhol réalisa ses premières pochettes aux côtés de Jim Flora en 1955. La pochette fut pour lui un terrain d’expérimentation, ce qui semble assez logique pour l’inventeur du Pop art qui travaillait notamment sur la sérialisation. Si l’on connait bien son travail pour les Rolling Stones, ou le Velvet Underground qu’il produisait, l’artiste touche-à-tout a réalisé une cinquantaine de pochettes jusqu’à sa mort en 1987, faisant de cette pratique la seule qu’il exerça tout au long de sa carrière. On peut ainsi retracer les périodes de Warhol à travers les pochettes selon les méthodes utilisées : buvard, sérigraphie, photomatons… Son approche d’artiste et moins de graphiste lui permit d’innover en faisant disparaitre la typographie, en travaillant l’objet et en jouant de l’ensemble de la surface disponible. Parmi les artistes dont il illustrera les albums on peut citer de nombreux jazzmen (Theolonius Monk, Kenny Burrell, Count Basie), le grand Moondog, The Smith, John Lenon, Aretha Franklin ou encore Tennessee Williams.

- This Is John Wallowitch, John Wallowitch, Serenus, 1964

- More Bermuda Than Pizza, The Velvet Underground, Death Records, 1987

- I’m Still Swinging, The Joe Newman Octet, RCA Victor, 1956

Les Talking Heads confièrent la pochette de Speaking In Tongues en 1983 à une autre figure du Pop art, l’américain Robert Rauschenberg. Ce dernier avait déjà des liens forts avec la musique, et c’est d’ailleurs d’après son tableau White Pantings que son ami John Cage créa sa plus célèbre pièce sonore Four minutes and 33 seconds of silence, en 1951. Rauschenberg fit de la pochette des Talking Heads une suite à sa série de sculptures entamée en 1967, Revolver. Un formidable symbole de ce qu’était devenue la pochette d’album : un véritable médium artistique. Pour le plasticien anglais Damien Hirst, il s’agit également d’une démarche se situant dans la continuité de son oeuvre, mais lui permettant de toucher un public plus large, pas forcément initié à l’art contemporain, et ainsi de s’ancrer dans la culture populaire. Il réalisera plus d’une vingtaine de pochettes pour The Hours, les Babyshambles ou les Red Hot Chili Peppers, reprenant généralement les thématiques ou pratiques de son travail de plasticien. Dans cette approche on peut également citer la récente pochette de Jeff Koons pour Lady Gaga, Artpop.

- Speaking in Tongues, Talking Heads, Sire, 1983. Illustration de Robert Rauschenberg

- Ali In The Jungle, The Hours, A&M Records, 2006. Illustration de Damien Hirst

Pour le plasticien américain Raymond Pettibon, le chemin fut inverse. Petit frère de Greg Ginn, du groupe de punk hardcore Black Flag, il débute en créant leur logo, leurs affiches et leurs pochettes à la fin des années 70. Progressivement c’est toute la scène hardcore qui fait appel à lui, puis des groupes de rock d’envergure comme Sonic Youth ou Foo Fighters. Son travail l’amènera finalement à exposer dans les galeries d’art contemporain, pour finir aujourd’hui dans les collections du MoMA de New-York et de la Tate Gallery de Londres.

- Six Pack, Black Flag, SST Records, 1981

- Goo, Sonic Youth, DGT, 1990

Dans de nombreux cas également il s’agissait d’histoires d’amitiés ou de rencontres au sein de scènes artistiques. Ce fut par exemple le cas de Salvador Dali qui réalisa une pochette pour son ami Jackie Gleason, Lovesome Echo en 1955. C’est aussi l’admiration de Basquiat pour le groupe punk The Offs qui le poussa à dessiner leur pochette First Record en 1984 pour 500$. Même chose pour la collaboration entre Keith Harring et David Bowie pour Without Love en 1983.

- Lovesome Echo, Jackie Gleason, Capitol, 1955. Peinture de Salvador Dali

- First Record, The Offs, CD Presents, 1984. Dessin de Jean-Michel Basquiat

- Without Love, David Bowie, EMI, 1983. Peinture de Keith Harring

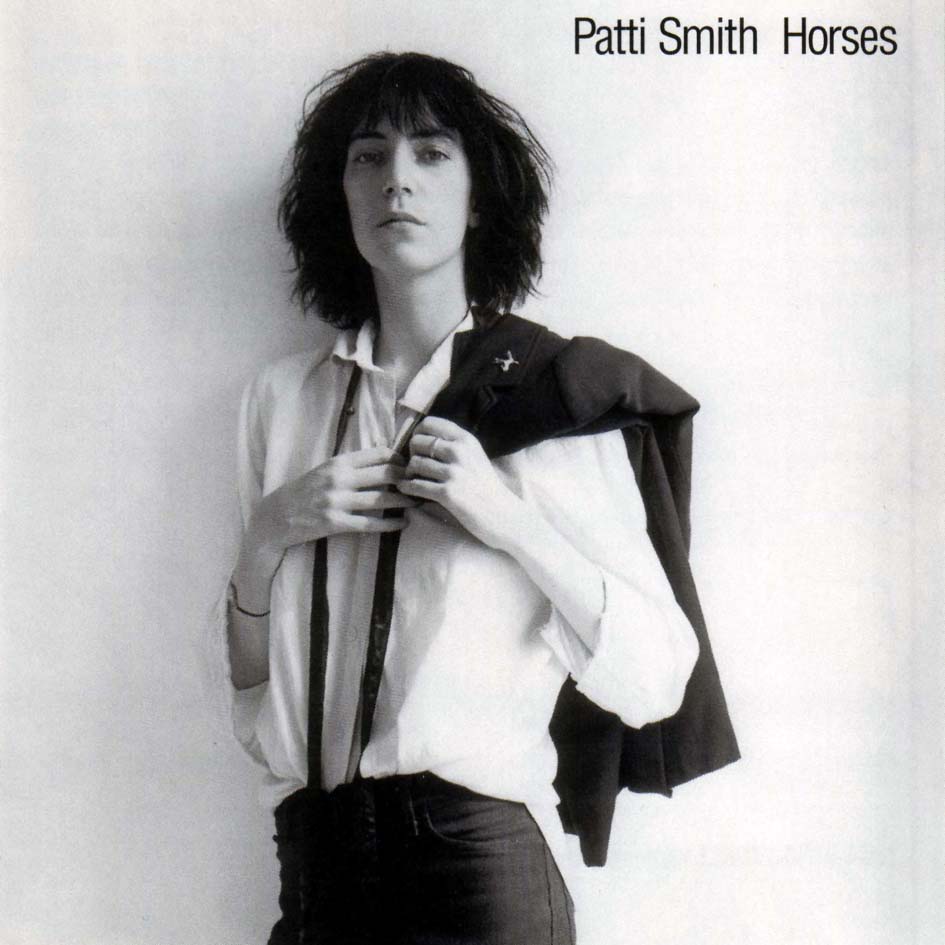

C’est également d’une amitié qu’est née la célèbre photographie de Patti Smith prise par Robert Mapplethorpe en 1967, qui deviendra la pochette de Horses en 1975. Avant elle, les Stones avaient déjà posé pour le grand photographe de mode David Bailey, figure du Swinging London des années 1960 pour la pochette de leur album No.2. On retrouve dans les deux le résultat sobre et terriblement efficace des photographes de jazz d’après guerre de chez Blue Note ou Impulse!

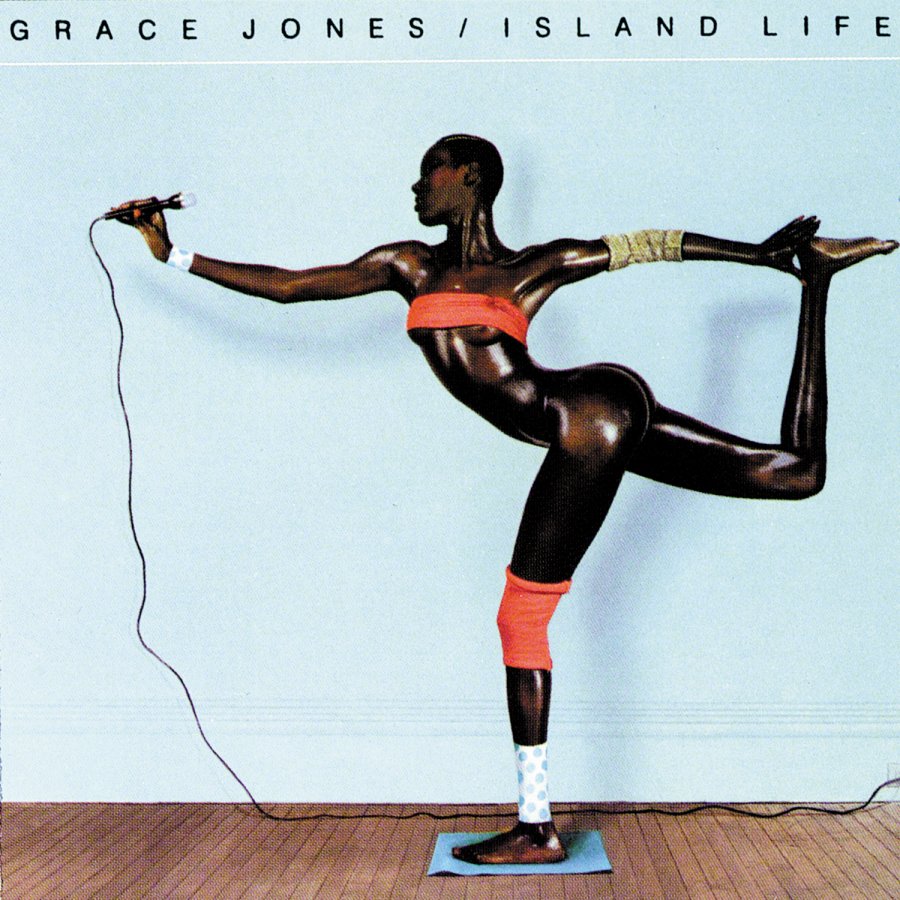

À partir des années 70, l’ère des photographes de célébrités va ainsi se développer dans le milieu du rock et de la pop, ce qui donnera lieu à quelques célèbres pochettes. Les Stones feront appel à Robert Frank pour Exile on Main St. et remettront le couvert avec David Bailey pour Goat Head Soup, quand Big Star fera appel à William Eggleston pour Radio City. Dans les années 80, Gainsbourg fut magnifié en femme par William Klein pour Love on the Beat, Annie Leibovitz immortalisera Bruce Springsteen pour son Born in the USA, Jean-Paul Goude réalisera la pochette de Island Life de Grace Jones et Jean-Baptiste Mondino la très kitch Lovesexy de Prince. Plus récemment, on peut citer le travail de Ryan McGinley pour l’album Með suð í eyrum við spilum endalaust de Sigur Rós ou de Wolfgang Tillmans pour l’album Blond de Frank Ocean.

- Island Life, Grace Jones, Island Records, 1985. Photographie de Jean-Baptiste Mondino

- Blond, Frank Ocean, Boys Don’t Cry, 2016. Photographie de Wolfgang Tillmans

La pochette comme objet

Si des tentatives avaient déjà eu lieu, c’est après Sgt. Pepper’s que l’on a pris conscience de la valeur de la pochette en tant qu’artefact. Objet de collection et de fantasme, toujours entre motivations marketing et expérimentations artistiques, la pochette va tenter un temps de se réinventer par la forme.

Si la plupart resteront des gadgets, certaines de ces pochettes concept resteront dans les annales. C’est le cas de celle des Rolling Stones pour leur album Sticky Fingers sortie en 1971. Imaginée par Andy Warhol et designée par John Pasche, elle représente un entrejambe moulé dans un jean avec, sur la première édition, une véritable fermeture éclair qui dévoile un sous vêtement. Warhol avait déjà utilisé cette technique de couches superposées pour The Velvet Underground & Nico en 1966, la célèbre banane jaune sur fond blanc. Sur la première édition du disque on pouvait enlever sa peau – un sticker – et découvrir une banane couleur chair soulignant la symbolique phallique. Deux ans plus tard Isaac Hayes se représentait en Christ sur la pochette de Black Moses, qui se dépliait entièrement pour former une grande croix, sur laquelle était imprimé une photo de bras écartés. En 1969 le groupe Jethro Tull utilisa la technique du pop-up pour son album Stand Up : en dépliant la pochette on obtenait un objet 3D représentant les membres du groupe. Led Zeppelin reprendra lui le concept original de Sgt. Pepper’s, une pochette à fenêtre, pour son album

Physicial Graffiti sorti en 1975 : représentant une façade d’immeuble, on pouvait faire apparaître divers objets et personnages derrière les fenêtres. Hipgnosis s’est également penché sur le travail de l’objet : pour In Through the Out Door de Led Zeppelin, le verso noir et blanc se colorait au contact de l’eau. Il fût édité six versions avec en couverture la même photo prise d’un angle différent. De quoi exciter les collectionneurs.

- Black Moses, Isaac Hayes, Enterprise, 1971. Design par AGI

- Physicial Graffiti, Led Zeppelin, Swan Song, 1975. Design de Maurice Tate

Voilà donc les grands changements qui vont faire évoluer le statut de la pochette de disque à partir des années 1960. Le contexte socio-politique a d’abord joué, avec ce besoin d’expression d’une jeunesse avide de liberté, qui fera de la pochette un espace de transgression. En attirant l’attention sur ce support jusqu’ici inoffensif on a révélé son potentiel symbolique et médiatique. La pochette a ensuite logiquement suivi l’histoire de la musique : la multiplication des genres et le développement des labels indépendants ont fait émerger des identités visuelles fortes propres à chaque scène. Les graphistes ont alors fait preuve d’une formidable inventivité et ont bousculé ses codes. Tout cela a participé à faire de cet objet un médium de création à part entière aux yeux des artistes, du public et des médias. Un médium qui se mêle aux autres domaines de l’art, qui est investi par des artistes de renom et qui possède ses propres attributs.

Cette libération de la pochette n’aurait été possible sans quelques précurseurs. Des graphistes, dès les années 1950, ont préparé le terrain en y amenant une réflexion artistique. Mais il faudra attendre l’apogée de la musique pop et la volonté d’expérimentation des Beatles pour qu’elle s’opère. Ces quelques années, entre 1966 et 1969 principalement, ont finalement posé toutes les bases de ce que deviendra la pochette dans les décennies suivantes.

En 1982, l’arrivée du CD signa la quasi-disparition du vinyle. Mais si le passage d’un carré de 30cm à un carré de 12cm de côté a représenté un défi d’un point de vue graphique, il n’a en rien remis en cause le formidable espace d’expression qu’est devenue la pochette d’album.

Et visiblement, même la dématérisalition de la musique à l’oeuvre depuis plusieurs années ne semble pas l’avoir tant entamé, en témoigne l’existence même de Néoprisme.