L’histoire de la pochette d’album : Steinweiss et l’invention de l’artwork (1/3)

Voilà quasiment trois ans que Néoprisme vous livre chaque semaine son lot de chroniques de pochettes d’albums, dessinant en pointillé les contours de l’histoire de ce noble art qu’est la mise en images de pièces sonores. À force, nous est venu l’envie de relier ces pointillés, afin de vous raconter cette histoire depuis son commencement, au début du XXème. Cette « histoire de la pochette d’album » se découpera en trois parties, avec une première consacrée à Alex Steinweiss et l’invention de l’artwork. Elle est signée Louis Bénet, auteur de L’image comme vecteur d’enrichissement de l’expérience musicale (2016), un mémoire de recherche sur le sujet.

Le célèbre et avant-gardiste disquaire Helen Gunnis Music Shop, ouvert par deux soeurs en 1936 à Milwaukee dans le Wisconsin. Crédit : Milwaukee Public Library

Les débuts de l’industrie du disque

Les partitions, reines du business

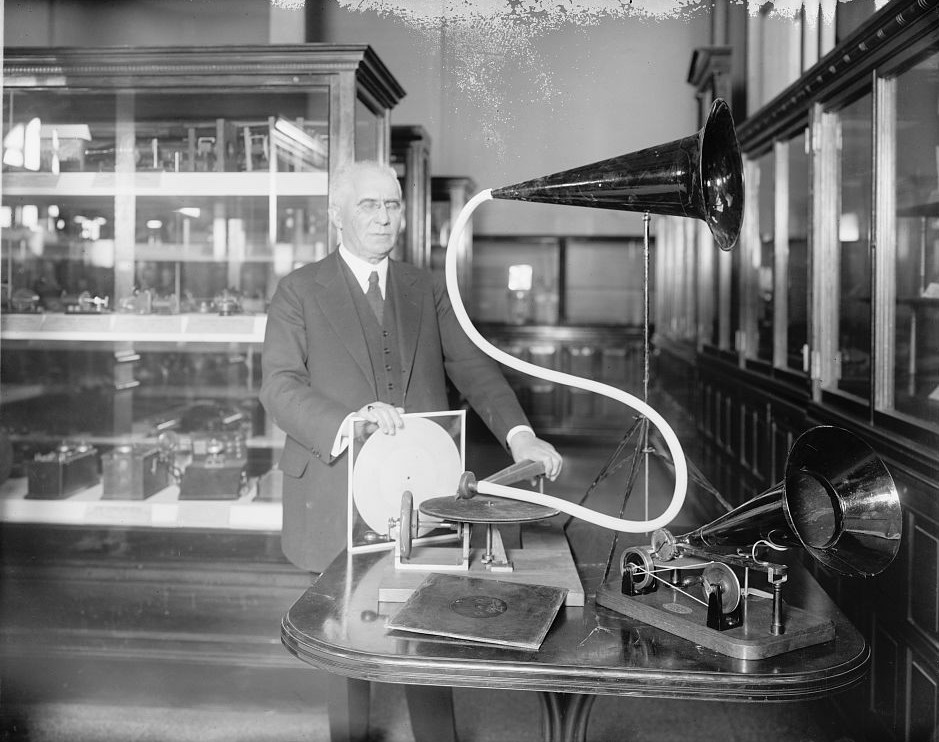

On peut situer l’apparition de l’industrie phonographique au début du XXème siècle avec l’invention du disque plat par Émile Berliner, le gramophone, qui permettra la première production de masse d’enregistrements sonores. Avant ça et jusqu’à 1920 environ, vendre de la musique, c’était vendre des partitions. En 1910, on pouvait écouler un million de copies pour un gros hit. Quand on sait qu’on était alors 1,7 milliard sur Terre, c’est plutôt honorable. Les partitions marchaient tellement bien qu’au départ les enregistrements sur disques étaient uniquement considérés comme un nouveau moyen de les promouvoir et sortaient généralement quand ses ventes s’essoufflaient. Notons le flair commercial des producteurs de l’époque.

Les débuts du disque : Tombstones et magasins d’électronique

Mais à partir de 1920, tout change, la consommation de disques 78 tours explose chez les particuliers et la musique devient un divertissement populaire. Comme n’importe quel produit de masse, le disque avait son emballage. À cette époque, les disques vinyles étaient donc vendus dans des enveloppes en papier ou en carton brun trouées au centre, sur lesquelles étaient uniquement marqué le nom de l’artiste, de l’album et de la société de production, avec un logo pour les plus arty. Un peu comme un vinyle de techno aujourd’hui en fait. Comme les 78 tours ne pouvaient contenir plus de trois minutes de musique par face, les disques étaient généralement vendus par séries, dans des sortes de coffrets ressemblant à des albums-photos. Ces emballages cartonnés étaient surnommés les tombstones (pierres tombales) : rangés dans les étagères des magasins on ne pouvait différencier les tranches que par la couleur de la reliure et le titre doré imprimé en relief.

Exemples de coffrets tombstone. À gauche un coffret de chez RCA Victor de 1920, et à droite un de chez Columbia Masterworks de 1939, juste avant le grand chamboulement…

Ce peu de soin apporté à l’emballage s’explique probablement en partie par le fait qu’on ne consommait pas la musique de la même manière qu’aujourd’hui : on ne diggait pas dans les bacs d’un disquaire, on allait acheter le disque qu’on avait découvert la veille en concert, déjà convaincu. L’exact opposé d’aujourd’hui en sommes. Cela s’explique peut-être aussi par l’attractivité économique du disque qui poussa de nombreuses entreprises a priori sans rapport avec la musique – vendeurs de meubles, chaines de grands magasins – à se lancer dans ce business. Les disquaires étaient d’ailleurs assez rares jusque dans les années 50 et on allait plutôt acheter ses disques dans les magasins d’électroniques, au rayon des phonographes.

Alex Steinweiss, l’inventeur de la pochette de disque

C’est la maison de disque américaine RCA Victor qui, la première, a égayé certaines de ses pochettes de disques d’illustrations en y imprimant des peintures existantes, mais sans réel travail graphique. Il faudra attendre l’entrée du graphiste Alexander Steinweiss chez Columbia Records en 1939 pour voir apparaître les premiers véritables artworks, ces pochettes stylisées qui sont aujourd’hui indissociables de l’imaginaire musical.

L’Art Squad

Steinweiss, c’est l’histoire d’un fils d’immigrés Polonais et Letton, élevé dans le quartier populaire de Brooklyn à New York. En deuxième année de lycée à l’Abraham Lincoln High School il fait la rencontre de celui qui sera son mentor, Leon Friend, professeur dirigeant le département d’art, qui s’avérera être un grand spécialiste du graphisme, co-auteur du seul ouvrage de référence sur le sujet à l’époque (Graphic Design, 1936). Un prof passionné et dévoué qui n’hésite pas à payer de sa poche les fournitures à un étudiant qui n’en a pas les moyens. Steinweisss rejoint son club, l’Art Squad, dans lequel il apprend les bases du graphisme – typographie, illustration, affiche… – et découvre les grands mouvements artistiques européens, à commencer par le Bauhaus allemand pour lequel il se passionne. L’Art Squad fut pour Steinweiss une expérience charnière qui lui permit par la suite d’obtenir une bourse et d’entrer à la Parsons School of Design dont il sort diplômé en 1937. À noter que malgré sa faible notoriété, en quarante ans, l’Abraham Lincoln High School vit défiler dans ses rangs plusieurs dizaines d’artistes américains notables, parmi lesquels les grands photographes Irving Penn et Jay Maisel, les directeurs artistiques de premier plan William Taubin et Gene Federico ou encore l’illustrateur et graphiste Seymour Chwast, tous passés par l’Art Squad.

Couverture du magazine Cargoes de l’Abraham Lincoln Hish School, 1933, dessinée par Steinweiss. L’un des rares travaux d’élèves qui figure dans le Graphic Design de Leon Friend.

Une partie des anciens membres de l’Art Squad réunis autour de leur mentor Leon Friend, en 1960. En haut côte à côte, Friend et Steinweiss portant un audacieux costume rayé.

Columbia Records

Deux ans après son diplôme, à 23 ans seulement, il est engagé comme directeur artistique chez Columbia, nouvelle compagnie de disques tout juste acquise par CBS. Chargé de la conception des affiches, des logos et de la publicité il propose, zélé, de moderniser la pochette de disque. Passionné de musique, il ne comprend pas qu’un produit aussi spécial soit vendu dans un emballage aussi austère. Il convainc alors sa direction que, malgré des coûts de fabrication plus élevés, styliser la pochette la rendrait plus accrocheuse aux yeux du consommateur chez les disquaires et augmenterait les ventes. Pari réussi : un des premiers disques illustré sorti par Columbia, une réédition de la Neuvième Symphonie de Beethoven, se vend 800% de plus que l’édition précédente.

Un disquaire en 1943. Alors en pleine seconde guerre mondiale, face au manque de personnel, les magasins mettent en place le libre service pour les disques. La pochette illustrée prend encore d’avantage de sens.

Pionnier, il définit alors petit à petit les codes du cover art, jouant avec les typographies, les illustrations, la mise en page. Il s’inspira principalement des codes de l’affiche – il fut assistant de l’affichiste Joseph Binder après son diplôme – utilisant des symboles figuratifs pour représenter les thématiques de l’album. Une démarche aussi bien artistique que marketing comme il l’explique dans sa biographie, Alex Steinweiss, The Inventor of the Modern Album Cover par Kevin Reagan :

« Il fallait transposer visuellement la beauté de la musique, et les couleurs, la composition, la typographie et les détails subjectifs devaient se projeter avec force. Je traitais donc chaque graphisme comme une affiche en miniature, capable, tout à la fois, d’évoquer le contenu subjectif de la musique et d’attirer l’oeil de l’acheteur potentiel. »

D’un point de vue artistique, Steinweiss se réclamait du modernisme, à l’image du mouvement néerlandais De Stijl, du Bauhaus allemand ou du constructivisme russe, mais s’inspirait aussi beaucoup du style Art Déco, genre mondial dans les années 1920. Dans une époque où l’on commençait tout juste à reconnaitre le graphisme comme un art à part entière, « les graphistes, véritables chevaliers blancs de l’industrie, faisaient rentrer l’art dans tous les foyers » écrira Kevin Reagan. Une réelle motivation pour Steinweiss qui croyait profondément à la capacité du grand public à apprécier les belles choses.

Steinweiss en plein travail chez Columbia Records, Bridgeport, Connecticut, 1939. On voit à droite les bonbonnes d’air comprimé alimentant l’aérographe. Un outil qu’utilisait beaucoup Steinweiss pour coloriser ses créations et qui a largement marqué l’esthétique de l’époque.

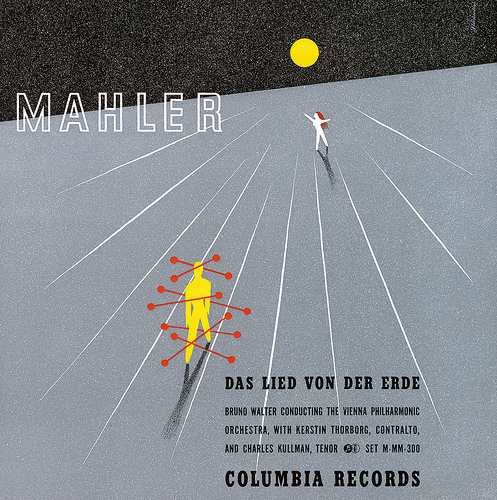

- Das Lied von der Erde (Mahler), Bruno Walter et le Vienna Philharmonic Orchestra Columbia, 1943

- Le Sacre du Printemps (The Rite of Spring), Stravinsky et le New York Philharmonic Orchestra, Columbia Masterwork, 1944

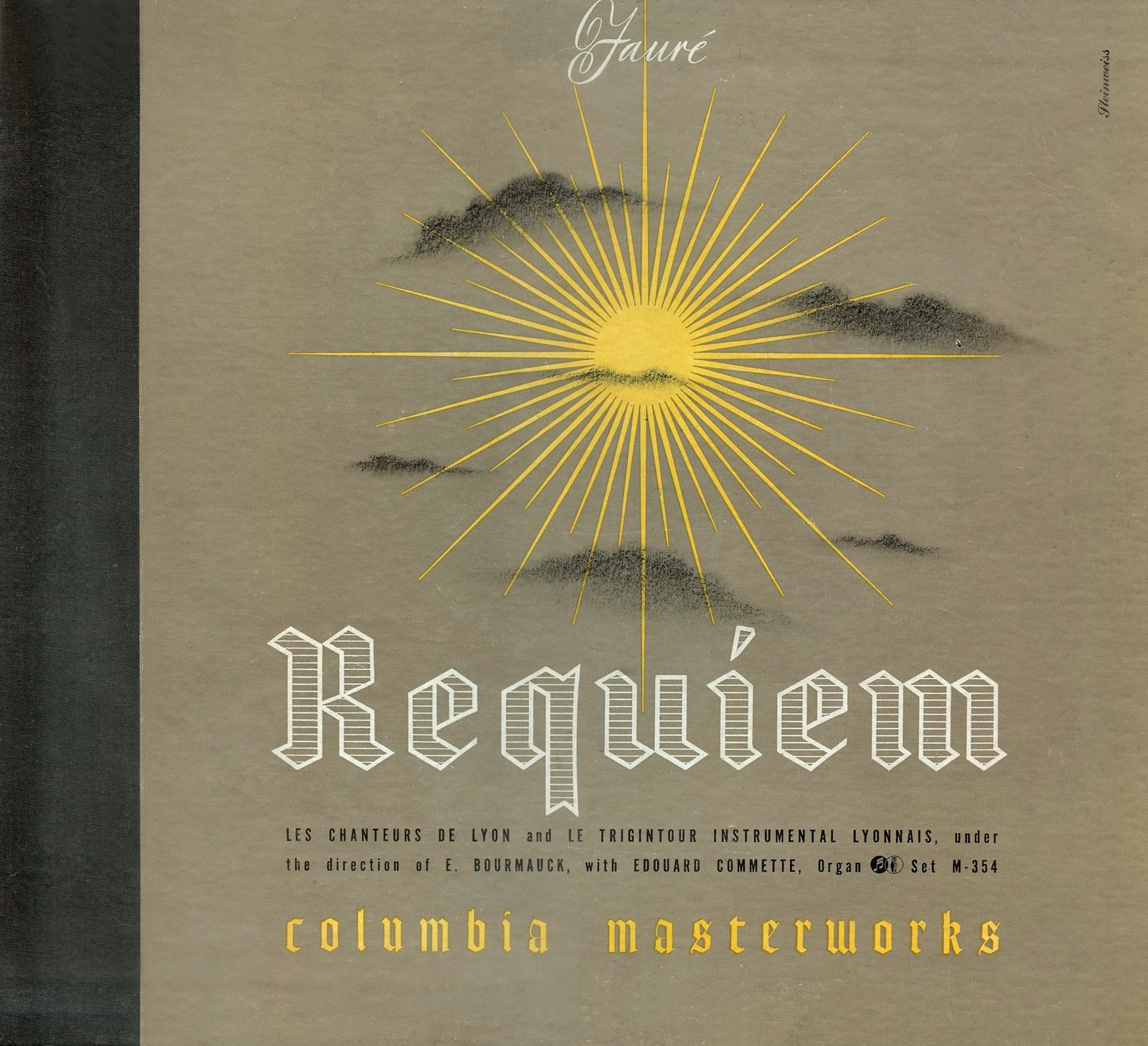

Requiem (Gabriel Fauré), Ernest Bourmauck et Les Chanteurs de Lyon et Le Trigintour Instrumental Lyonnais, Columbia Masterworks, 1943

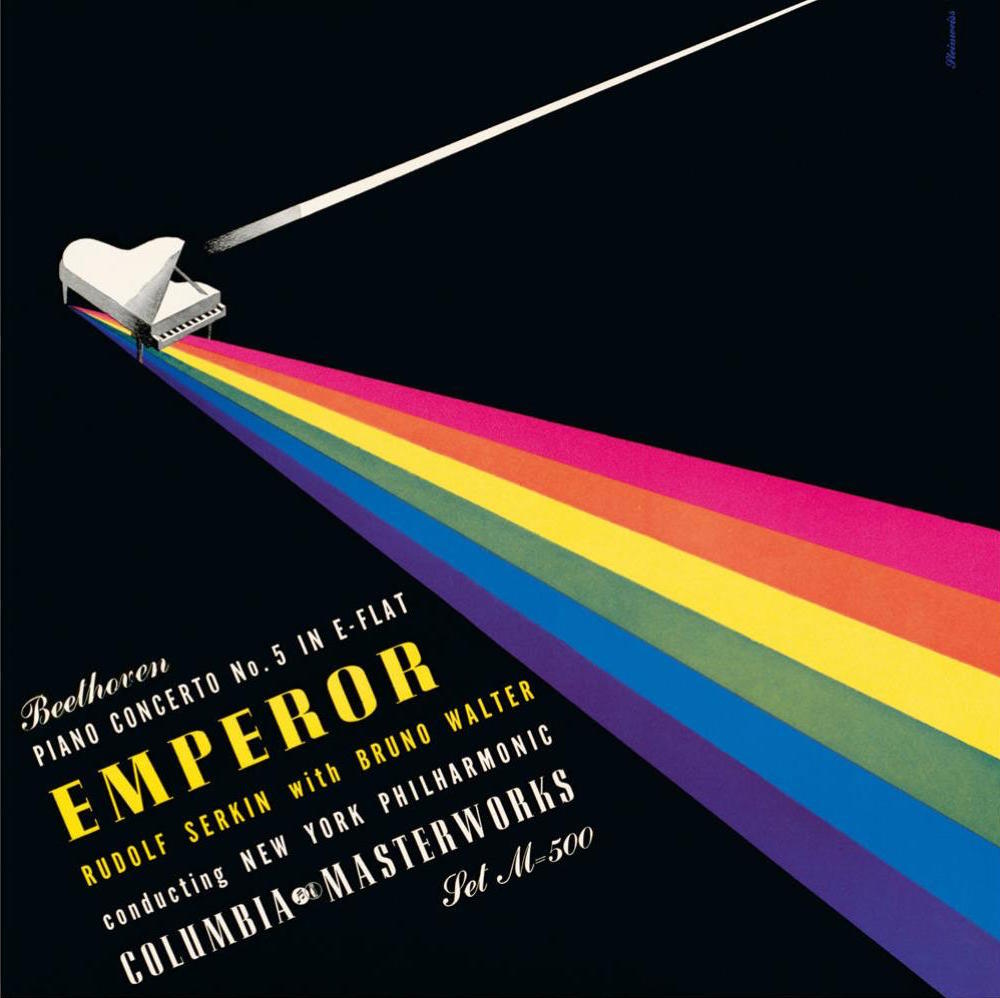

Steinweiss réalisera au fil des ans des centaines de pochettes, imprimant son style sur des albums très variés, du classique aux chants traditionnels en passant par le Jazz ou la variété. Si toutes ne sont pas exceptionnelles, il faut reconnaitre qu’en plus d’avoir été précurseur, il fut réellement avant-gardiste, avec des coups de génie comme Le Sacre du Printemps de Stravinsky, qu’il illustra d’une statuette d’inspiration africaine. Pour l’anecdote, beaucoup pensent que sa pochette pour l’Emperor Concerto de Beethoven aurait inspiré un autre célèbre graphiste de la musique, George Hardie, membre du collectif de designer Hipgnosis, pour la pochette de The Dark Side of The Moon de Pink Floyd. Ce qui semble effectivement assez évident à y regarder de plus près.

- Emperor Concerto (Beethoven), Rudolf Serkin avec Bruno Walter et le New York Philharmonic Orchestra, Columbia Masterworks, 1948

- The Dark Side of The Moon

En plus d’avoir marqué l’imaginaire musical de plusieurs générations, il inventera en 1948 la nouvelle génération de pochettes lors du passage au disque 33 tours, remplaçant les anciennes, trop lourdes, qui abimaient les microsillons des disques en vinyle. Une invention qui deviendra la norme dans l’industrie jusqu’à l’arrivée du CD en 1983 et pour laquelle il ne toucha rien, Columbia ayant conservé sa propriété. Classique.

La retraite

Au cours des années 50, la photographie prend petit à petit le pas sur les compositions purement graphiques. Steinweiss, qui travaille désormais en indépendant avec de nombreux labels de l’époque, dirige alors certaines séances photos en tant que directeur artistique mais préfère l’approche conceptualiste de l’illustration. Restée dans sa maison mère, il est peu à peu écarté de Columbia au fil des réorganisations internes. Steinweiss diversifie ses activités dans la publicité et le cinéma tout en s’accrochant tant bien que mal à l’industrie du disque, dont il finira par se retirer en 1972 face au décalage évident qui s’était opéré en quelques années entre sa génération et la suivante.

« Un jour que j’attendais à la réception d’une compagnie de disque, moi dans mon costume à côté de tous ces types à cheveux longs et vestes à franges, je me suis rendu compte que j’étais bon pour la retraite et qu’il était temps d’en finir. Le métier avait trop changé. »

Comme tout New Yorkais qui se respecte, il part prendre sa retraite à Sarasota en Floride, où il se tourne vers les beaux arts : la céramique d’abord, puis la peinture qui lui vaudra d’être exposé, en 1981, au Library and Museum of the Performing Arts du Lincoln Center, à New York, avec une série de trente peintures sobrement intitulée Homage to Music.

Tout au long de ces années, si Alex Steinweiss explique avoir échangé avec certains des artistes dont il illustra les albums, il est important de noter qu’exceptées quelques stars influentes, les artistes n’avaient aucun mot à dire sur ces questions d’images. Bien qu’étant par essence dans le domaine de la création, l’illustration d’un album émanait d’abord d’une démarche marketing. Aussi louables et sincères qu’aient été les intentions de Steinweiss, il apposa sur des centaines d’albums de centaines d’artistes sa propre interprétation de leur musique. Cette manière de séparer totalement la création – la musique – de la médiation – la pochette – en excluant l’artiste du processus, sera au coeur du fonctionnement de la musique dans les années 50 et 60, qui verront les industriels utiliser toutes les techniques du marketing de masse pour vendre leurs disques.