L’histoire de la pochette d’album : pop music et avant-gardes (2/3)

Dans la série qu’il consacre, pour Néoprisme, à « l’histoire de la pochette d’album », Louis Bénet, auteur d’un mémoire de recherche sur le sujet (L’image comme vecteur d’enrichissement de l’expérience musicale), avait d’abord évoqué les débuts de l’artwork, et les travaux du graphiste Alex Steinweiss. Sa deuxième partie, qui couvre la période 1950-1960, s’intéresse cette fois à la pop music, et aux avant-gardes.

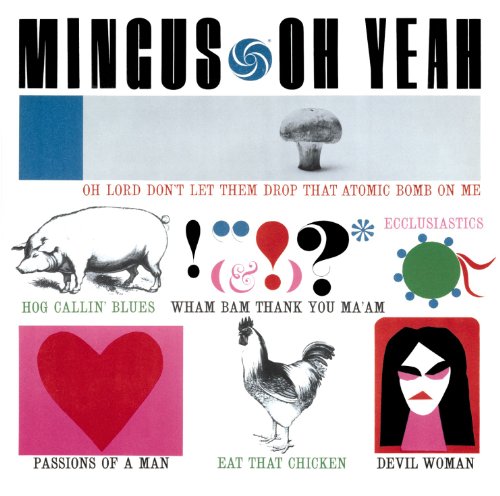

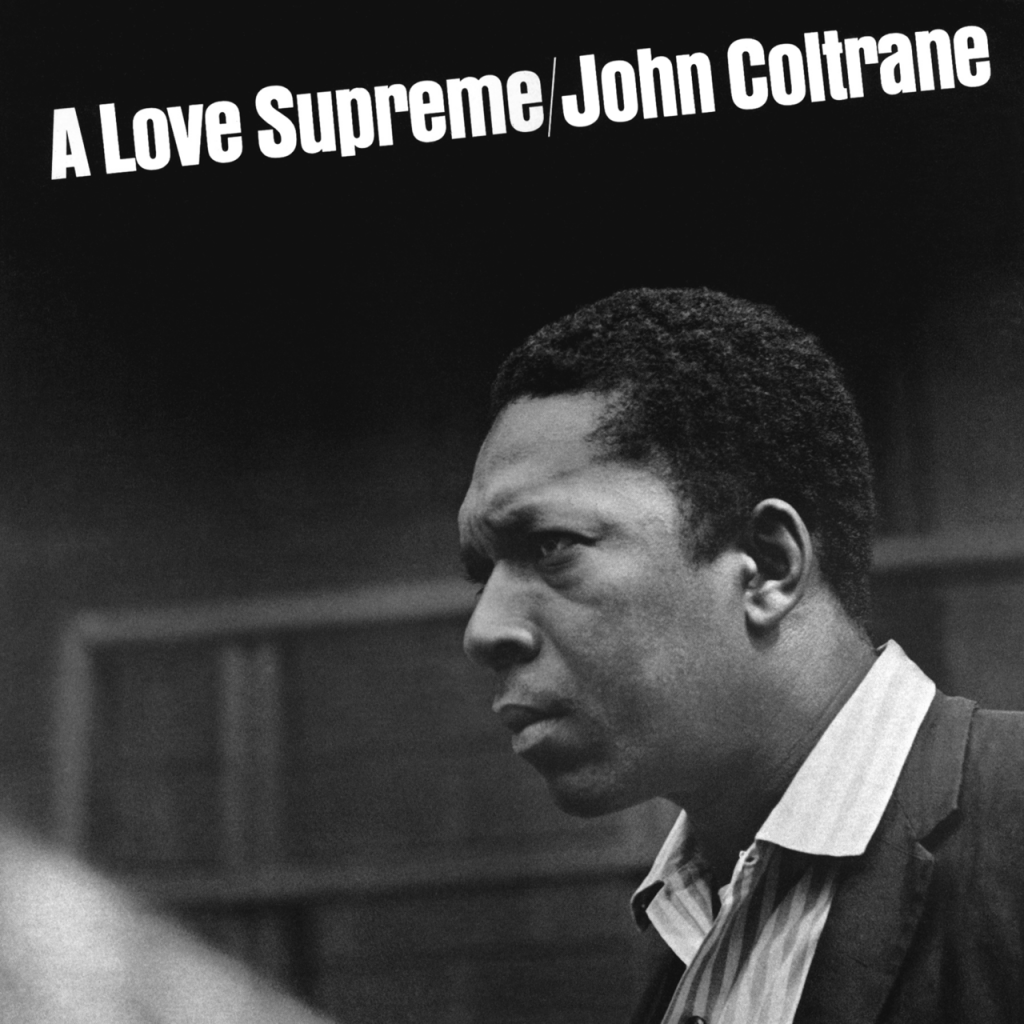

Quand on parle de pochettes d’albums des années 1950 et 1960, on pense souvent au jazz de chez Blue Note, Columbia ou Impulse! : les photos saisissantes de John Coltrane ou Miles Davis, les caricatures dansantes de Duke Ellington, les peintures abstraites sur les albums d’Ornette Coleman. C’est un fait, le jazz d’après-guerre et ses confluents ont été à l’avant-garde en terme de design de pochette, poussé par l’expérimentation musicale des artistes du genre. C’est ce que l’on retient de cette période, et pourtant, la majorité des gens n’écoutait pas le free jazz de Mingus, mais la pop des Beatles et des Beach Boys. Des approches radicalement opposées en ce qui concerne la pochette : une surface de création pour les uns, un outil marketing pour les autres. Au-delà des aspects purement artistiques, comme le remplacement de l’illustration par la photographie, ce sont ces deux dynamiques qui font l’histoire de la pochette à partir de 1950.

La pochette comme outil marketing

On l’a vu dans la première partie de cet historique, la pochette est à l’origine un emballage pour le disque. Mais la musique n’est pas n’importe quel type de produit : c’est ce qu’on appelle un bien d’expérience, un produit dont la qualité ne peut pas être statuée de manière objective. On ne peut juger un disque avant de l’avoir écouté, ni se fier à une quelconque mesure de performance, et encore moins se baser sur son prix pour connaitre sa qualité. C’est ce concept du bien d’expérience qui donne à la pochette son importance, puisqu’elle va jouer un rôle de repère pour le consommateur avant l’écoute ou l’achat. Ce dernier va alors y chercher les réponses à ses questions : à quel genre de musique ai-je affaire ? À quel public s’adresse-t-elle ? Quel type d’émotion vais-je ressentir en l’écoutant ? Pour quelle occasion est-elle destinée ?

Les maisons de disques l’ont bien compris et ont eu vite fait de suivre la voie de Columbia Records et ses pochettes illustrées par Steinweiss. Mais dans les années 1950 et 1960, en plein coeur des Trente Glorieuses, le marketing de masse ne brillait pas par sa subtilité et les maisons de disques appliquèrent aux pochettes de disques pop les mêmes techniques publicitaires que pour n’importe quel autre produit de consommation : du bullshit, des couleurs flashy et des slogans accrocheurs.

Bye Bye Baby

Bien loin de toutes considérations artistiques, pour beaucoup de maisons de disques, la pochette n’était donc qu’un des éléments du plan marketing mis en place pour la sortie de l’album. C’était les objectifs commerciaux et le public cible qui définissaient l’illustration.

La très culte Motown, label créé par Berry Gordy en 1959, est un bon exemple. Ayant au départ l’objectif de séduire à la fois le public noir et le public blanc, Gordy a construit son succès sur de grands artistes certes – Michael Jackson, Diana Ross, Marvin Gaye, Stevie Wonder… – , mais aussi sur une communication visuelle redoutable. En témoigne Mary Wells, figure de la Motown à ses débuts. Pour ses deux premiers albums, sortis en 1961 et 1962, le label utilisa des illustrations à l’esthétique cartoon sur les pochettes, afin de séduire le public adolescent des banlieues aisées, nouvelle cible des publicitaires, et pour ne pas effrayer leurs parents. Ces deux artworks, réalisés par le graphiste maison Barni Wright, ressemblent à des couvertures de romans à l’eau de rose. Quelques années plus tard, en 1968, l’époque a changé, la jeunesse se libère, la stratégie s’adapte. Pour Servin’up Some Soul sorti sur Jubilee Records, on retrouve Mary Wells allongée de face, cheveux lâchés négligemment sur les épaules, nous fixant d’un regard assuré.

- Mary Wells, Bye Bye Baby, Motown, 1961. Artwork de Barni Wright

- Mary Wells, Servin’up Some Soul, Jubilee Records, 1968

Dance, Dance, Dance

Bon, je sais à qui le disque s’adresse mais est-il fait pour danser, pour se détendre après une journée de boulot, pour broyer du noir après une rupture ou au contraire pour s’aimer ? Pas de panique, les maisons de disques ont pensé à tout.

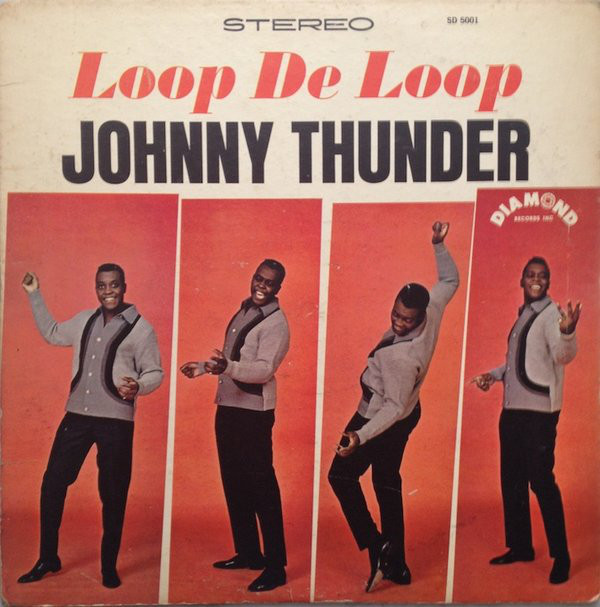

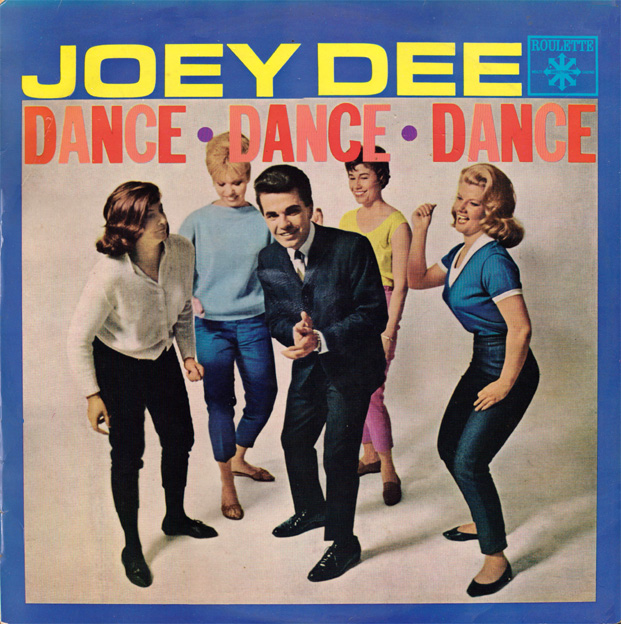

Les pochettes d’albums de twist ressemblaient un peu à des boîtes de jeux de société, avec ses photos d’illustrations et sa notice d’utilisation. Danse et genre musical ultra populaire aux États-Unis au début des années 1960, le twist est souvent considéré comme une version édulcorée et festive du rock’n’roll, une production commerciale censée éloigner le public de l’esprit de révolte du rock d’origine. Des personnages qui dansent, des photos décomposant la chorégraphie et des titres simples et percutants qui contiennent souvent plusieurs fois le même mot…Le message est clair : ces disques sont faits pour danser, entre amis ou en famille, l’important c’est de l’acheter.

- Shout ! Shout ! Knock Yourself Out, Ernie Maresca, Seville Records, 1962

- Loop De Loop, Johnny Thunder, Diamond Records, 1963

- Dance, Dance, Dance, Joey Dee, Roulette, 1961

À l’inverse, certains disques sont faits pour pleurer seul dans sa chambre par une blanche journée d’hiver. En témoigne ce pauvre B.J. Thomas qui a probablement été forcé par son manager à prendre une pose déprimée et à se mouiller la face pour la pochette de I’m so Lonesome I could cry. Pour le poignant You Always Hurt The One You Love, Clarence Henry n’a pas eu à la jouer Commedia dell’arte puisqu’on le cachait à cause de sa couleur de peau comme on le verra juste après. Mais le label a quand même mis sur sa pochette la photo d’un homme pleurant sur un banc dans un parc, avec un couple en arrière-plan.

- I’m so Lonesome I could cry, B.J. Thomas, Scepter Records, 1966. Artwork Burt Goldblatt

- ou Always Hurt The One You Love, Clarence Henry, Argo Records, 1961

Recorded In England

Les 60’s furent marquées par la domination du rock anglais, porté par les Beatles. On parle alors de British Invasion, notamment aux États-Unis où le phénomène est massif. De nombreuses maisons de disques américaines se sont alors engouffrées dans la brèche et ont produit des groupes au nom typiquement anglais, mais bel et bien américain.

Ainsi le Sir Douglas Quintet, dont les membres posent dans la pénombre sur la pochette de leur album The Best of Sir Douglas Quintet, était en réalité de San Antonio au Texas : ils s’appelaient à l’origine Little Doug et avaient été renommés par leur producteur. L’illusion ne dura pas, trahie par l’accent texan de ce bon vieux Doug Sahm. Avec tout ça on passerait presque sur le fait qu’ils ont aussi appelé leur premier album The Best of.

The Best of Sir Douglas Quintet, Sir Douglas Quintet, Tribe Records, 1966. Artwork par Harry Farmlett

Certains labels poussèrent le vice encore plus loin : pour profiter de la Beatles Mania, ils créèrent de toutes pièces des groupes aux noms, aux chansons et aux physiques proches des Fab Four pour pouvoir jouer la confusion sur les pochettes et espérer refourguer quelques disques sur le malentendu : Beatle Mania in the USA de The Liverpools, ou encore Beatlerama de The Manchesters, avec leur tube She Loves You…

- Beatle Mania in the USA, The Liverpools, Wyncote, 1964

- Beatlerama, The Manchesters, Diplomat Records, 1964

Les New-Yorkais You Know Who – groupe monté par le producteur Bob Gallo, qui recruta des musiciens anonymes et fît imiter l’accent anglais au chanteur – mirent même sur leur premier album un logo représentant la tour de Londres au-dessus du slogan « The boys with that great new english sound ». Résultat, on retrouve sur certains disques véritablement anglais de l’époque des tampons « recorded in England », comme une « Appellation d’Origine Contrôlée » sur un fromage.

- You Know Who Group, First Album, International Allied Records Ltd, 1965

- The Hullaballoos, The Hullaballoos, Roulette, 1965

La Surf Music, initiée par les Beach Boys au début des années 1960, a subi le même sort. Les Beach Boys, avec leur rock harmonique et leurs chemises assorties faisaient partie des rares groupes à rivaliser avec les groupes anglais de la British Invasion. Les labels suivirent donc l’exemple et on retrouve vite des dizaines d’albums d’artistes aux pochettes incroyablement similaires : la plage, des planches de surfs, des jeunes hommes et des jeunes femmes, tous beaux, blancs et blonds. Comme le précise Michael Ochs dans son livre 1000 Record Covers, pendant cette époque, « n’importe quel vieil album instrumental sans aucun rapport avec cette musique pouvait être réédité comme un album de surf ».

- Bustin’ Surfboards, The Tornadoes, Josie Records, 1963. Design de Janet Atkins

- Freddy King Goes Surfin’, Freddie King, King Records, 1963

- Jan & Dean Take Linda Surfin’, Jan & Dean, Liberty, 1963

Mais la publicité mensongère véhiculée sur les pochettes de disques touchait aussi à des sujets beaucoup plus graves. Dans les années 1960 les labels de nombreux artistes noirs, comme Dee Clark, Jerry Butler ou Clarence Henry, faisaient figurer des blancs sur leurs pochettes pour ne pas perdre une partie du public dans une Amérique encore ségrégationniste. La plupart contournait le problème et faisait poser un mannequin ou un couple de blancs sur la pochette d’un artiste masculin, pour jouer la carte de l’illustration. Sur la pochette du duo de musiciens noirs Dobie Gray, Dobie gray Sings for In Crowders, on voit ainsi six jeunes femmes blanches poser dans un décor champêtre. D’autres y allaient franchement : sur Hold On, It’s Dee Clark de Dee Clark, c’est un homme blanc qui est représenté, regardant l’objectif, enlacé par une femme.

- Dobie gray Sings for In Crowders, Dobie Gray, Charger Records, 1965. Photographie de Vince Conti. Design de Phil Smee

- Hold On, It’s Dee Clark, Dee Clark, Vee Jay Records, 1961

Les hommes poubelle

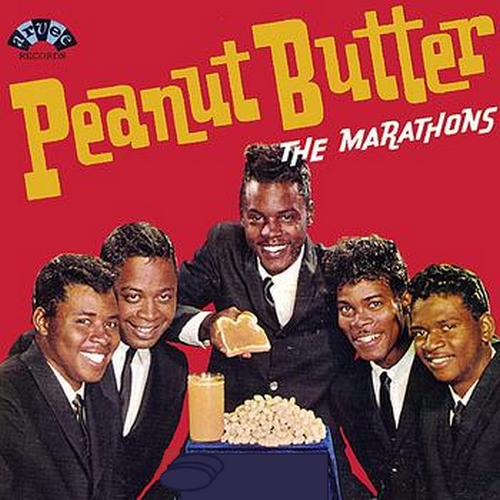

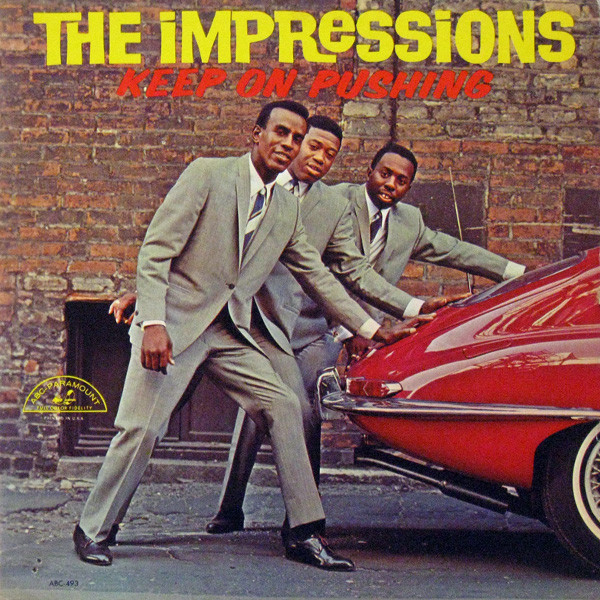

Enfin, en fouillant des bacs de disques de l’époque, on ne saurait passer à côté d’une tendance alors très répandue : la pochette qui illustre littéralement le nom de l’artiste ou de l’album. Étrangement, aucune des brillantes réalisations qui suivent n’est signée.

- Peanut Butter, The Marathons, Arvee, 1961

- Surfin’ Bird, The Trashmen, Garrett Records, 1963

- Keep on pushing, The Impressions, ABC Paramount ,1964. Photographie de Don Bronstein. Design de Joe Lebow

- So Much in Love, The Tymes, Parkway, 1963

La pochette comme espace de création

L’ère du jazz et du be-bop d’après-guerre fut pour beaucoup une période bénie pour l’illustration de pochettes. Tony Bennett aurait dit qu’en achetant un disque à cette époque,« you felt like you were taking home your very own work of art ». Jusqu’alors musique de club, elle commence à se diffuser plus largement dans les années 1950 par le disque, avec une multiplication des courants, souvent créés par les musiciens noirs. Poussés par l’émulation musicale de la période, les directeurs artistiques de labels n’hésitent plus à innover et à engager des graphistes et des photographes avant-gardistes. Souvent issus du monde du jazz, ces créateurs vont tenter de le retranscrire visuellement, créant chacun une facette de l’imaginaire du genre qui subsiste encore aujourd’hui. Le monde du jazz et celui de l’art en général étaient alors très liés, ce qui contribua à faire des disques de cette période de véritables artefacts aux yeux du public.

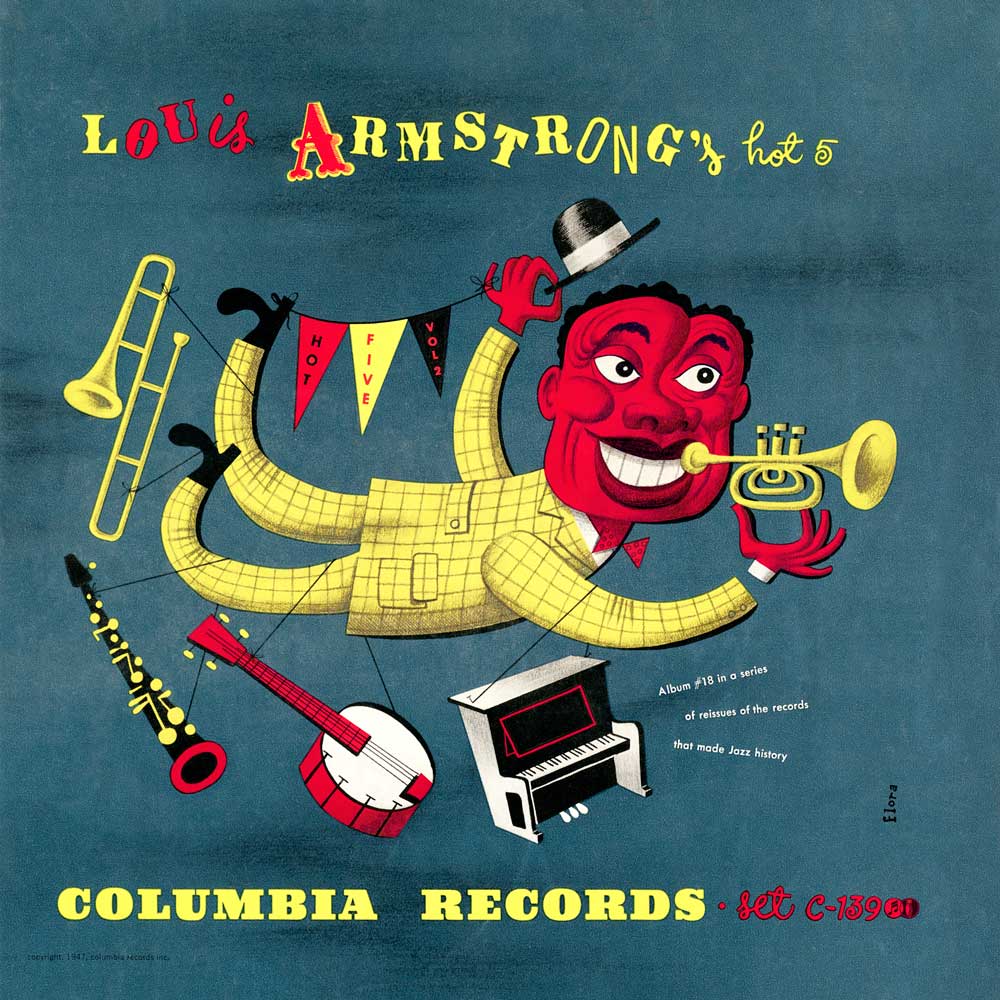

Jim Flora chez RCA Victor

Jim Flora, l’un des grands graphistes de l’époque, était publicitaire avant de rejoindre le département d’art de RCA Victor au début des années 1950. Sous la houlette du directeur artistique visionnaire Robert Jones – le premier à mettre des photos de musiciens sur les pochettes de jazz – Flora développe un style reconnaissable d’un coup d’oeil, inspiré de Joan Miro et Paul Klee. En homme de jazz, il travaillait sur ses pochettes en étroite collaboration avec les musiciens et tirait leur portrait en caricature. Son style cartoonesque, son traitement cubique des formes et son humour renvoient immédiatement au swing de l’époque : une musique de danse, festive et colorée. C’est à ses côtés qu’un jeune illustrateur du nom d’Andy Warhol fit ses premiers pas en 1955.

- Bix And Tram: A Hot Jazz Classic, Bix Beiderbecke et Frankie Trumbauer’s Orchestra, Columbia, 1947. Illustration de Jim Flora

- Louis Armstrong’s Hot 5 Vol. 2, Louis Armstrong & His Hot Five, Columbia, 1947. Illustration de Jim Flora

- Hipsters, Flipsters And Finger Poppin’ Daddies Knock Me Your Lobes, Lord Buckley, RCA Victor, 1955. Illustration de Jim Flora

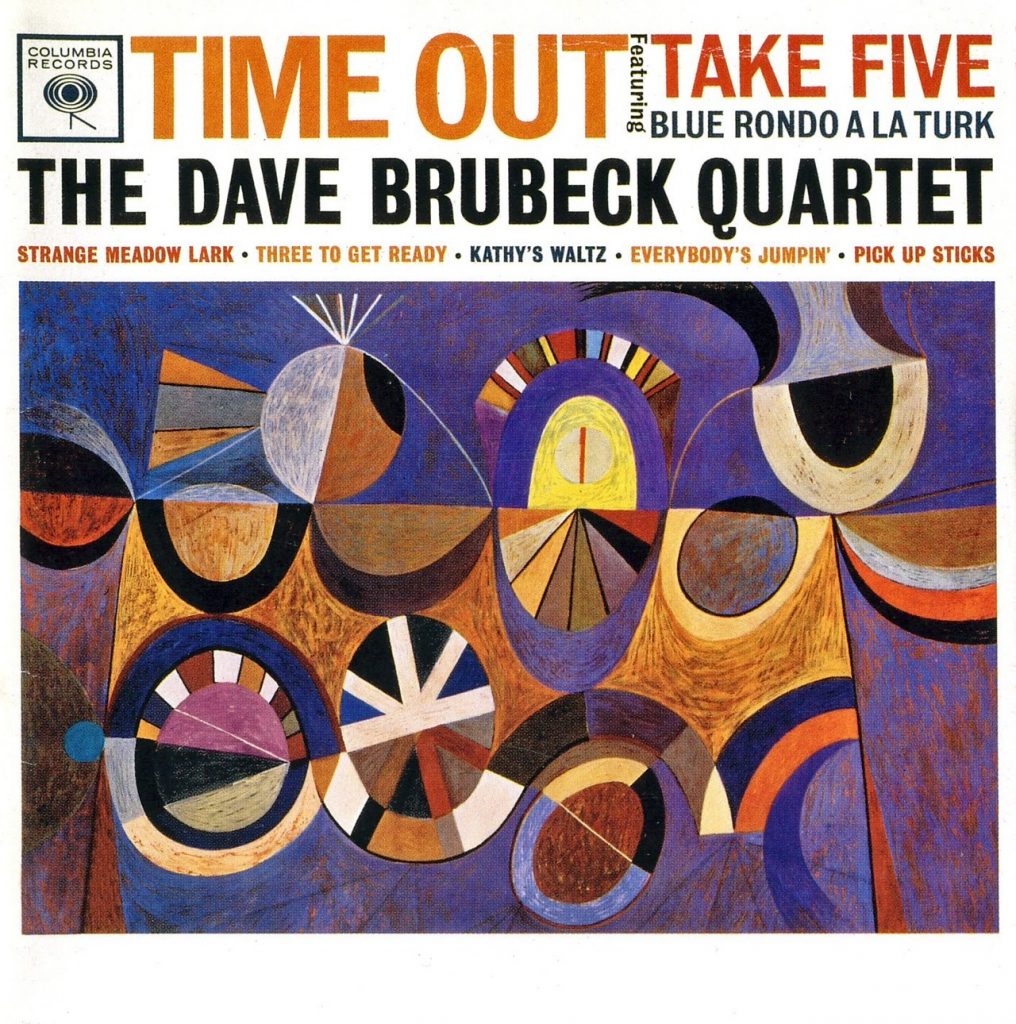

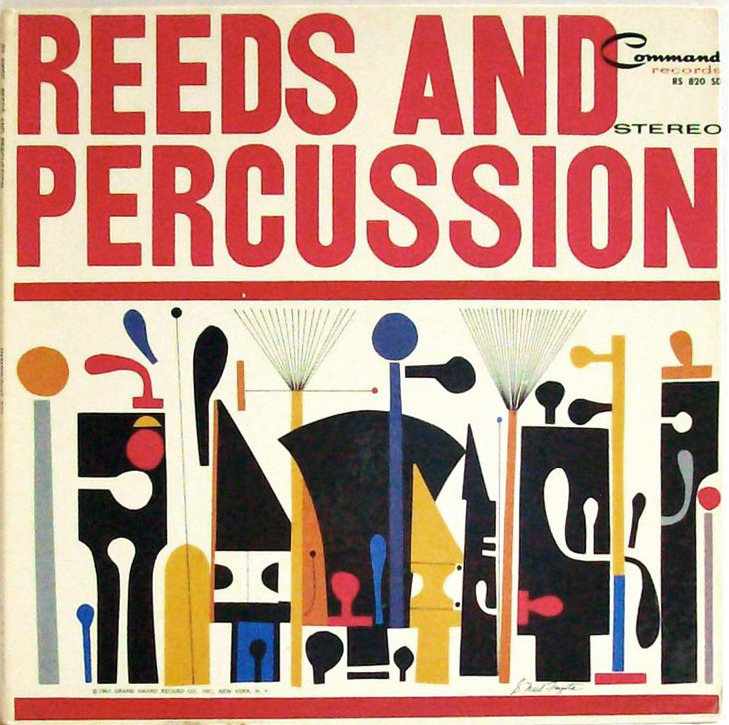

Neil Fujita chez Columbia

Neil Fujita était lui directeur artistique chez Columbia de 1954 à 1960, d’abord embauché pour aider Alex Steinweiss à construire le département graphique du label. Il façonnera l’imagerie d’un jazz plus sérieux en invitant la peinture moderne – notamment la sienne – sur des pochettes d’artistes comme Charles Mingus, Miles Davis ou Art Blakey. Un rapprochement fort qui placera en quelque sorte le jazz dans une histoire de l’art et plus seulement du divertissement.

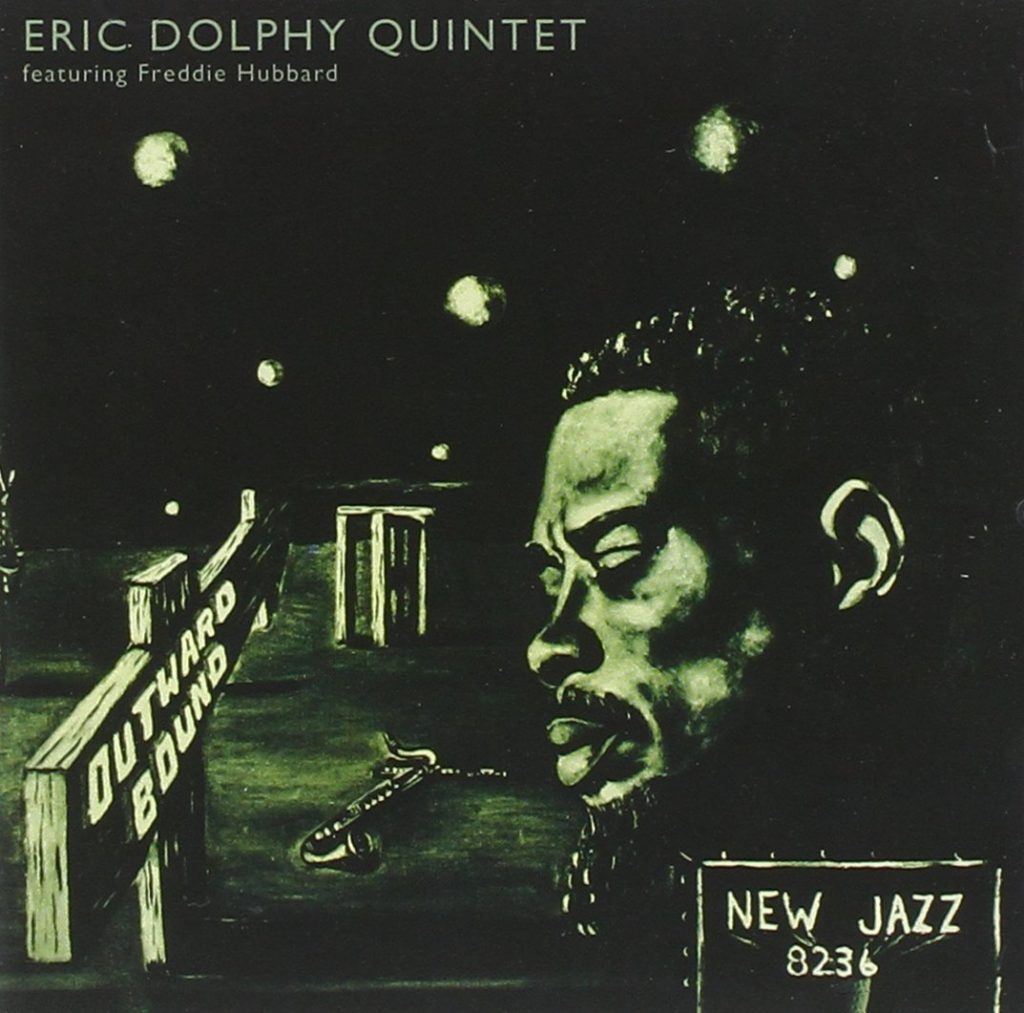

Pour certains disques de free jazz, Fujita fera appel à Richard ‘Prophet’ Jennings, un artiste noir inspiré par le surréalisme de Dali. Le free jazz est né d’une volonté d’émancipation des musiciens noirs qui vont rejeter les codes de la musique occidentale, se démarquant d’autres courants alors appréciés des blancs, devenus trop commerciaux à leurs yeux. Que l’on fasse appel à Jennings n’était donc pas anodin : pour la première fois peut-être, un artiste noir dessinait les pochettes de musiciens noirs. Dans le contexte ségrégationniste de l’époque, c’était reprendre le contrôle de leur image trop longtemps confisquée par les labels, tenus par les blancs. Il sera suivi vers 1960 par Loring Eutemey chez Atlantic Records, auteur de quelques pochettes cultes.

- Time Out, The Dave Brubeck Quartet, Columbia, 1959. Peinture de Neil Fujita

- Reeds And Percussion, The Command All-Stars, Command, 1961. Peinture de Neil Fujita

- Outward Bound and Out There, Eric Dolphy’s Quintet. New Jazz, 1960. Peinture de Richard Jennings

Blue Note et Impulse!

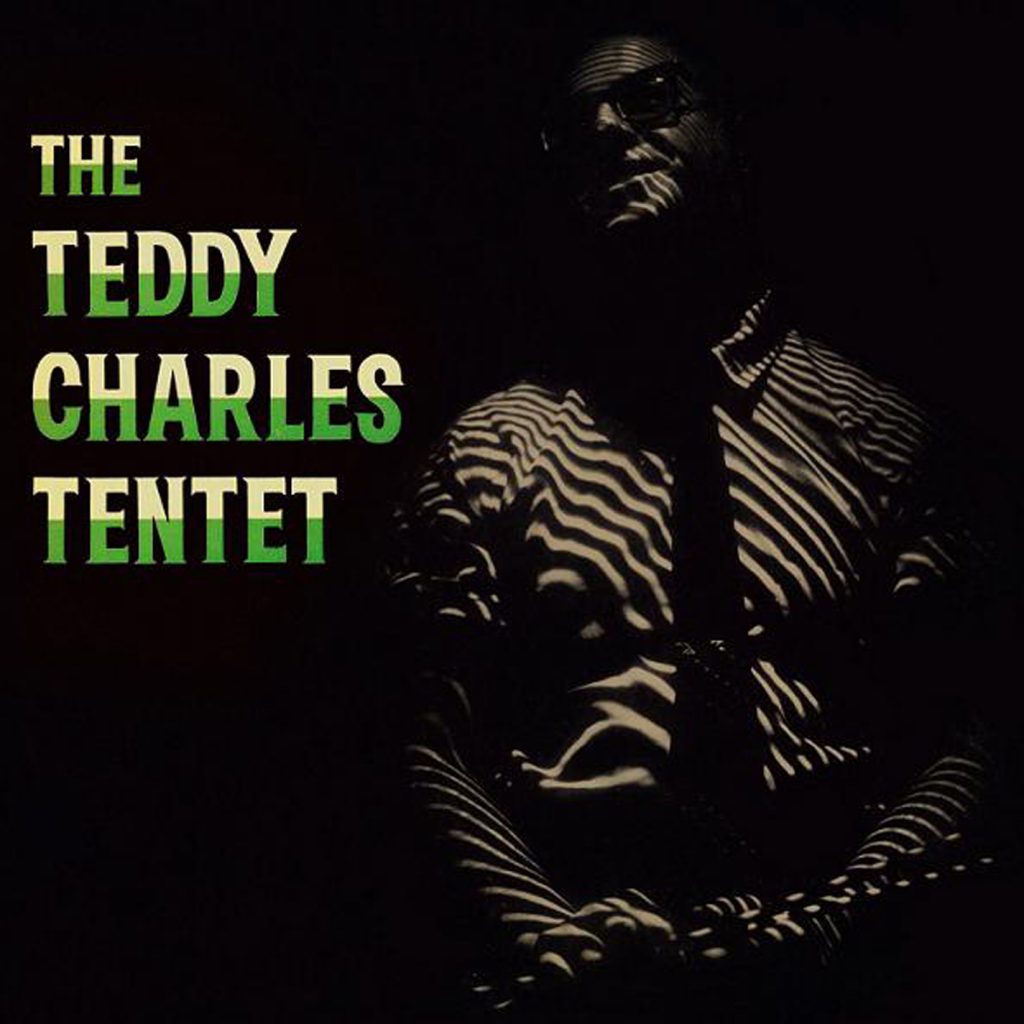

Autre exemple majeur, le travail du graphiste Reid Miles et du photographe Francis Wolff à partir de 1955 pour Blue Note Record, probablement le plus célèbre label de jazz, créé en 1939. S’il ne faut pas oublier les expérimentations typographiques de Reid Miles, son style le plus connu se caractérise par l’association des photographies en noir et blanc de Wolff, d’une typographie impactante et d’un filtre de couleur. Un style étonnamment moderne, élégant et sobre qui permit d’assoir la réputation artistique du label. Wolff, qui fut également co-directeur de Blue Note, photographiait les artistes durant les séances d’enregistrement, les prenant sur le vif, instrument à la main, ou pendant leurs pauses, pensifs. De leur travail est né l’univers graphique du label qui a influencé par extension l’esthétique du be bop et du hard bop, jazz noir et avant-gardiste des années 1950 et 1960.

Assez similaire en terme d’esthétique et de catalogue, le label Impulse! a également eu son lot de pochettes cultes. La plupart sont l’oeuvre du directeur artistique Robert Flynn et des photographes Pete Turner, Ted Russell et Joe Alper. Encore une fois, la photographie est centrale dans l’esthétique des pochettes : des cadrages audacieux, peu de lumière, des musiciens pris au naturel.

Plus que l’imagerie d’un disque ou même d’un genre, c’est la figure du jazzman qui s’est construite à travers ces pochettes, celle d’un homme de la nuit, élégant, génial et torturé. Un univers notamment inspiré du Film Noir, ce genre de films policiers alors très populaires aux États-Unis mettant généralement en scène un détective privé de seconde zone, cynique et blasé, qui se retrouve dans une situation qui lui échappe. Le début d’une longue histoire entre le jazz et le cinéma.

Art Blakey and the Jazz Messengers, Art Blakey and the Jazz Messengers, Blue Note, 1958. Design de Reid Miles. Photographie de Francis Wolff

- A Love Supreme, John Coltrane, Impulse!, 1965. Photographie de Bob Thiele

- The Teddy Charles Tintet, The Teddy Charles Tintet, Atlantic, 1956. Photographie de Burt Goldblat

- It’s Time, Jackie McLean, Blue Note, 1965. Design de Reid Miles

J’oublie dans cette histoire de nombreux artistes fabuleux de l’époque, le graphiste Paul Bacon ou bien les photographes Charles Stewart et Herman Leonard qui à eux deux ont illustré plusieurs milliers de pochettes. Mais cela suffit à démontrer le fantastique esprit d’innovation des directeurs artistiques de l’époque dans le domaine du jazz. Des pochettes commencèrent à gagner des prix dans les festivals de design et le format devint une rampe de lancement pour de nombreux graphistes. Mises en parallèle de la production de la musique pop, ces pochettes nous offrent un fabuleux tableau de la société, notamment américaine, de l’époque : les tensions raciales, l’ultra consommation ou encore les conflits générationnels. Si l’on reprend notre historique, c’est bien sûr du côté des avant-gardes du jazz qu’il faut chercher la suite. Le concept de pochette comme espace de création va être peu à peu adopté par les labels qui l’appliqueront ensuite au genre montant des années 1960 : le rock. C’est désormais là qu’il faudra chercher l’innovation. Et alors que les artistes de rock gagneront progressivement le contrôle du design de leur pochette, elle deviendra même espace d’expression.