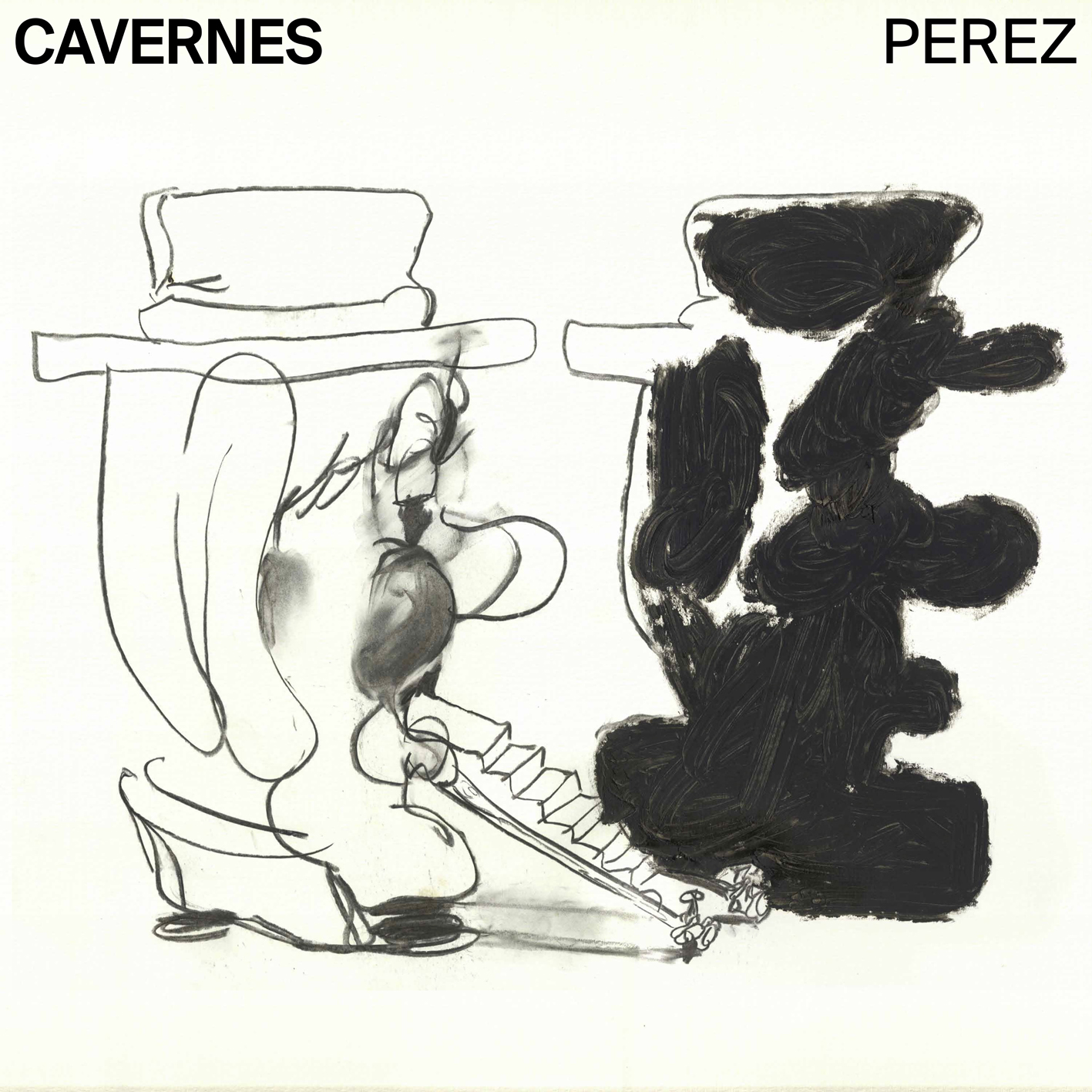

Perez x Lucas Dillon – Cavernes

Dans les Cavernes de Julien Perez, le dos tourné aux rayons du soleil et aux réalités standardisées, on y voit surtout des ombres, lorsqu’il ne s’agit pas tout bonnement d’obscurité intégrale. Plus dur et plus électronique que son prédécesseur, Saltos (Barclay, 2015), Cavernes a été composé de manière exclusivement analogique (pas de prises de son, ici, avec des instruments acoustiques), donnant à ce second disque la sensation d’une noirceur pesante, une noirceur bien présente dans la plupart des histoires que l’on nous chante ici (même la sexualité, chez Perez, comme dans « Une nuit » ou « Cerveau », est toujours peinte d’un noir véritable). Chez Platon, il y a la lumière pour les hommes, celle de la connaissance si difficilement transmise, une fois sorti de la caverne. Pas certain qu’il en soit de même chez Perez.

Cavernes et peintures tribales

Ces Cavernes, il fallait ainsi les colorer autrement que l’avaient été les Saltos de 2015, illustrés alors par la peinture de Thomas Lévy-Lasne, où Perez se trouvait figuré le regard égaré, au sein d’une fête dans laquelle il ne semblait pas tellement avoir trouvé sa place. Une autre sorte de caverne, finalement. Alors, une fois le nom du disque validé (quelques visites de grottes aux souvenirs préhistoriques, en Dordogne, ont décidé du destin du disque), Perez s’est penché sur quelques dessins, minimalistes et en noir et blanc d’un Anglais (Lucas Dillon, dont l’art se manifeste aussi via des installations ou des sculptures), vers lequel l’avait orienté Maciek Pozoga, un ami photographe qui l’a aidé dans l’élaboration d’un cahier des charges visuel.

- Lucas Dillon – The Eternal Drunk (Throwing Beans)

- Lucas Dillon – The Sound of Confusion

Parmi la dizaine d’oeuvres sélectionnées, l’une d’entre elles finit par persuader Maciek et Julien : le visuel de Cavernes, finalement pas éloigné tant que cela d’une peinture pariétale qu’aurait dessiné un homme d’un autre âge au coeur d’une grotte, donne ainsi l’impression de se retrouver à l’intérieur d’une fête foraine, plus glauque que d’ordinaire, et face à ce clown géant, triste et lugubre, dont la langue est remplacée par un escalier où l’on grimpe, sans savoir vraiment où. Sur sa droite : son ombre, imposante et menaçante. Un « cirque inquiétant », résume justement Perez.

Visuel figuratif pour pop déformée

Avec ce visuel froid, figuratif, déformé, on trouve ainsi une illustration idéale à ce qu’incarne la musique de Perez, qui part également d’une base (la musique pop) pour parvenir à la faire muter au sein d’une réalité nouvelle, modifiée, dans son cas, par l’alliage de chansons interprétées en français et de musiques électroniques, parfois proches de la transe technoïde (hier, sur « Chrysler », aujourd’hui, sur « Une Nuit » ou « Candy »). On se retrouve, aussi, bien loin de ce qui était proposée via l’album précédent, et loin de ce que propose traditionnellement dès lors qu’il s’agit d’incarner un disque dit « pop ».

Julien Perez, croisé alors que la nuit, justement, s’apprêtait à tomber : « J’ai déjà sorti quelques disques, et je n’avais pas envie de mettre systématiquement ma gueule dessus. Je voulais varier par rapport à ce que j’avais fait précédemment. En France, notamment, je trouve que cette incarnation de projet solo renvoie aussi vraiment à une culture de la variété. Et je voulais me détacher de ça. Mes influences vont au-delà de ça. »

L’incarnation directe du projet, Perez ne l’a toujours pas totalement abandonné. Il continue d’apparaître dans ses clips (celui de « Niki » notamment), et voit également son visage apparaître au verso du disque, via une très belle photo, en noir et blanc encore, signée Camille Vivier. Entre le recto (dessiné, et informe) et le verso (photographié et incarné), un résumé de ce qu’implique la musique de Perez, à savoir un alliage, élégant et lettré, entre pop variétale et musiques électroniques plus brutales ?

Le son

Afin de nommer, démarche toujours complexe, ce second album, Perez avait d’abord songé au mot « Parasol », et à l’idée de se protéger, de manière consciente, de soleil et de lumière. Sauf que dans l’esprit des gens, « Parasol », ça évoque d’abord les vacances. Et il ne s’agissait pas, avec ce second album, que « Les Vacances continuent ». L’album devint Cavernes afin de signifier encore un peu plus le manque de lumière, et il est vrai qu’il y en a bien peu, de couleur, dans ce disque qui vacille entre pop variétale, mélodies new-wave, et ambiances technoïdes, entièrement composé par le biais de l’électronique, et avec l’aide de Strip Steve, résident berlinois et adepte de ces musiques qui tapent, qui vrombissent, qui prennent là où il est essentiel d’être pris. Lorsque Platon sortira de cette caverne-là, qu’on lui dise, la nuit régnera certainement encore dans les parages.

Perez (Site Officiel / Facebook / Twitter / Soundcloud)

Lucas Dillon (Site officiel)

Perez, Cavernes, 2018, Étoile Distante / Differ-Ant, dessin par Lucas Dillon, graphisme par Andrew Dussert