The Strokes x Jean-Michel Basquiat — The New Abnormal

Sept ans après la sortie de l’album Comedown Machine — soit une éternité à une époque où les musiques hip-hop et électroniques ont définitivement relégué le rock au rang d’outsider — The Strokes ont assuré un retour marqué avec la sortie de The New Abnormal, un disque qui ne change rien à la recette qui a été la leur sur leurs six premiers albums (un rock vaguement garage, vaguement punk, résolument pop et marqué par ce son qui grésille et qui fait la part belle à la voix de Julian Casablancas).

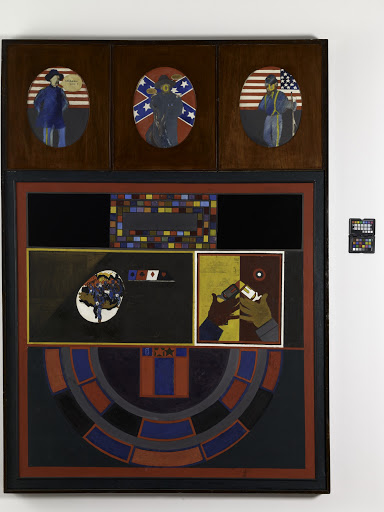

The Bird

Un album illustré par cette pochette qui n’est donc pas une imitation lointaine de Basquiat, mais bien une œuvre de Basquiat lui-même : Bird on Money, peinture réalisée en 1981 et qui se trouve être une réflexion autour… de la mort. Celle-ci est évoquée par la présence de ce corbeau noir annonciateur de mauvais augures, de cette croix qui rappelle les enterrements tels qu’on les envisage dans le monde chrétien, et ces quelques mots en bas à droite de l’image : « para morir ». Et cet enterrement, qui concerne-t-il ? Charlie Parker, le jazzman, lui aussi marqué par la ville de New York (il y est décédé très jeune, à l’âge de 34 ans), immense saxophoniste que l’on avait l’habitude de surnommer Bird…

Quel rapport entre l’indie rock de The Strokes et le jazz bebop de Charlie Parker ? Un certain goût pour les excès — le goût pour l’héroïne de Parker est au moins aussi connue que le morceau des Velvet sur le sujet — et pour les révolutions, musicales et mentales, que l’on provoque en gravant de nouvelles légendes sur des disques ?

Basquiat, ancien protégé de Warhol, figure phare de l’underground 80’s et du graffiti, artiste ultra prolifique et engagé, décédé en pleine force de l’âge (à 27 ans, comme Joplin, Jones, Cobain…), qui illustre les Strokes ? Ça peut faire sens : Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi and co jouent depuis toujours la carte du New York à-peu-près underground (peut-on être assimilé à l’underground lorsque l’on vend autant de disques ? Certains assureraient que oui, et d’autres que non…), surfant aisément et parce que le journalisme musical aime tisser des liens entre des éléments qui ne sont parfois liés que par des fils invisibles, avec les débuts du Velvet Underground (Lou Reed, Joh Cale, Andy Warhol au portefeuille et Nico en guest épouvantable et fondamentale sur le premier album), sensation, eux aussi, du New York branché du milieu des années 60.

Venus in furs

The Velvet Underground, Television, Talking Heads… et The Strokes ? La pochette, célébrissime (certainement l’une des plus connues de l’histoire du rock) de l’album Is This It, déjà, semblait faire référence aux parents Velvet et donc au New York underground, que l’on pense au premier album légendaire du groupe sorti en 1967 (celui « à la banane ») et à ses morceaux les plus littéralement tendancieux (« Venus in Furs » principalement, référence directe à un roman de Sacher Masoch, dont le nom a donné celui de « masochisme ») ou au roman qui a donné son nom au groupe (un ouvrage traitant, lui, aussi, de sadomasochisme). La pochette en question, chacun s’en rappelle : les fesses toutes blanches d’une fille (celle de la copine de Julian ?), une position cambrée, et une main gantée de cuir noir qui se pose dessus.

Élégance parfaite, évocation d’un sadomasochisme classieux, et une pochette, signée par le photographe Colin Lane, qui ne verra le jour d’abord, en l’état, que dans sa version britannique. Pour le marché américain, et parce que le puritanisme nord-américain diffère de celui des Européens, The Strokes préfèrent en effet l’utilisation, bien plus neutre, de ce visuel au design bleu et orange tiré d’une peinture — View of the Citadel on the Capitol (1924) — de Jacques Carlu, l’artiste français notamment responsable de l’architecture avant-gardiste du Palais de Chaillot, à Paris et dont les motifs psychédéliques, particules subatomiques coincées dans une chambre à bulles, avait déjà été utilisées, quelques années plus tôt, par le chanteur Prince, le visuel venant trouver sa place au sein de la pochette, fragmentée en plusieurs parties, de son album Graffiti Bridge (1990).

Ce visuel-là est vaguement psyché, possède des couleurs vives et attire immédiatement l’attention : le choix du travail de Carlu plutôt que celui de Lane est infiniment plus consensuel, une décisions motivée, d’une part, parce que le groupe aurait finalement craint que le disque finisse pas être censurés au pays de l’Oncle Sam, et aussi parce que le 11 septembre 2001 est passé par là entre-temps.

Dans un pays touché de plein fouet, et pour la première fois à cette échelle, par le terrorisme — les avions qui s’étaient écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center de New York avaient fait quelques 3 000 victimes —, une polémique, que cette pochette forcément problématique aurait automatiquement engendrée, aurait en effet été mal-venue. Le morceau « New York City Cops », qui devait figurer sur l’album et qui ironisait sur certaines actions de la police new-yorkaise, était également retirée de l’album, dont la sortie devait finalement se faire en octobre 2001.

La vie des autres

Outre le fait d’être la plus célèbre de la carrière des Strokes (celle avec les fesses blanches, pas celles avec les particules oranges…) la pochette de Is This It est également, et l’anecdote est largement ignorée, l’une des seules…à avoir été fabriquée spécialement pour eux ! Outre les très quelconques pochettes de First Impressions Of Earth et de Comedown Machine, les autres visuels des Strokes sont des réutilisations d’œuvres déjà existantes sur lesquelles ont été seulement ajoutés quelques éléments typographiques circonstanciels (nom du groupe et nom du disque, c’est suffisant).

Ainsi, outre l’usage de cette peinture méconnue d’un artiste qui ne l’est pas moins pour la version américaine d’Is This It, les Strokes utiliseront en 2003, pour la sortie de Room on fire, une peinture à l’huile de l’artiste pop-art Peter Phillips (un proche, là encore, de Warhol) et initialement intitulée, lors de sa sortie en 1961, War/Game.

Ils reprendront également, en guise d’illustration à leur album Angles (2011), la composition cinétique de Guy Pouppez, un artiste belge que l’on devine complètement inconnu outre-Atlantique et dont la fille et héritière avait autorisée la ré-utilisation de l’une des œuvres en date des années 70 et qui représentait alors un escalier de Penrose. C’est Lizzie Nanut, qui était alors le graphiste des Strokes, qui aurait découvert le travail de cet artiste auteur d’une œuvre proche des travaux de ses contemporains Victor Vasarely, Hugo Demarco ou Gregorio Vardanega, et qui l’aurait suggéré au reste du groupe.

Les Strokes utilisent les travaux des autres — les mauvaises langues se souviendront également des accusations de plagiat dont ils avaient fait l’objet avec le morceau « One Way Trigger », mais c’est encore un autre sujet… —, et détail étonnant, ne figurent jamais eux-mêmes sur les pochettes de leurs disques. Julian Casablancas, ainsi, et même s’il est indiscutablement le plus célèbre du groupe, n’apparaît sur les pochettes de ses albums que lorsqu’il se produit en solo — on se rappelle la pochette, culte, de Phrazes For The Young, avec le chien fidèle à ses côtés — ou aux côtés de The Voidz, son projet plus expérimental, plus dur et plus politisé.

Julian Casablancas x Warren Fu – Phrazes For The Young (2009)

Julian Casablancas + The Voidz x Liz Hirsch, Warren Fu — Tyranny (2014)

On le sait et depuis longtemps, l’entente entre les divers Strokes n’est pas franchement au beau fixe — c’est un pléonasme. Mais alors, est-ce la raison pour laquelle les membres du groupe ne soient jamais apparus soudés sur aucune de leur pochette ? La question reste ouverte, comme reste ouverte la question de cette présence, tout de même étonnante, de la présence de Charlie Parker sur le fronton de ce dernier album en date…

Le son

Quasiment vingt ans après Is This It, leur album sans point d’interrogation mais qui donnait alors, en 2001, beaucoup de réponses (sur l’avenir immédiat du rock anglo-saxon, entre autres), The Strokes sortent un sixième album enregistré à Malibu aux côtés de Rick Rubin et qui, s’il n’est pas l’affreux pastiche d’eux-mêmes suggérés par certains (« The Adults are Talking » et « Ode to the Mets », notamment, font partie des très bons moments du disque) demeurera tout de même relativement quelconque dans une discographie qui paraît pâtir de plus en plus de la mésentente, si souvent commentée, des différents membres du groupe entre eux. « Je veux de nouveaux amis mais ils ne veulent pas de moi », paraît presque justifier Julian Casablancas sur le morceau « Brooklyn Bridge to Chorus », lui qui avait tenté l’escapade — plutôt réussie quoique beaucoup critiquée, là encore — avec The Voidz, un projet dans lequel, au moins, il ne semblait pas s’excuser d’être là…

The Strokes (Site officiel / Facebook / Instagram / YouTube)

The Strokes, The New Abnormal, 2020, RCA / Cult Records, visuel emprunté à Jean-Michel Basquiat