Lana Del Rey x Chuck Grant — Norman Fucking Rockwell!

S’il est un parcours artistique à retenir des années 2010, c’est peut-être bien celui de Lana Del Rey. La publication, au début de la décennie, de l’album Lana Del Ray alors diffusé sous le vrai nom de la chanteuse – celui d’Elisabeth « Lizzy » Grant –, marque le début de l’une des carrières les plus emblématiques de son temps.

Dans sa vie privée comme dans sa musique, Lana Del Rey déchaîne les passions, victime et bénéficiaire malgré elle d’un fanatisme souvent virulent : à l’heure où, dès 2011, ses premiers singles – « Born To Die », « Blue Jean » et « Video Games » – sont diffusés en boucle par les radios du monde entier, on parle tout autant de ses (supposées fausses) lèvres que de la claque musicale qui s’annonce.

Femme fatale et bad boys

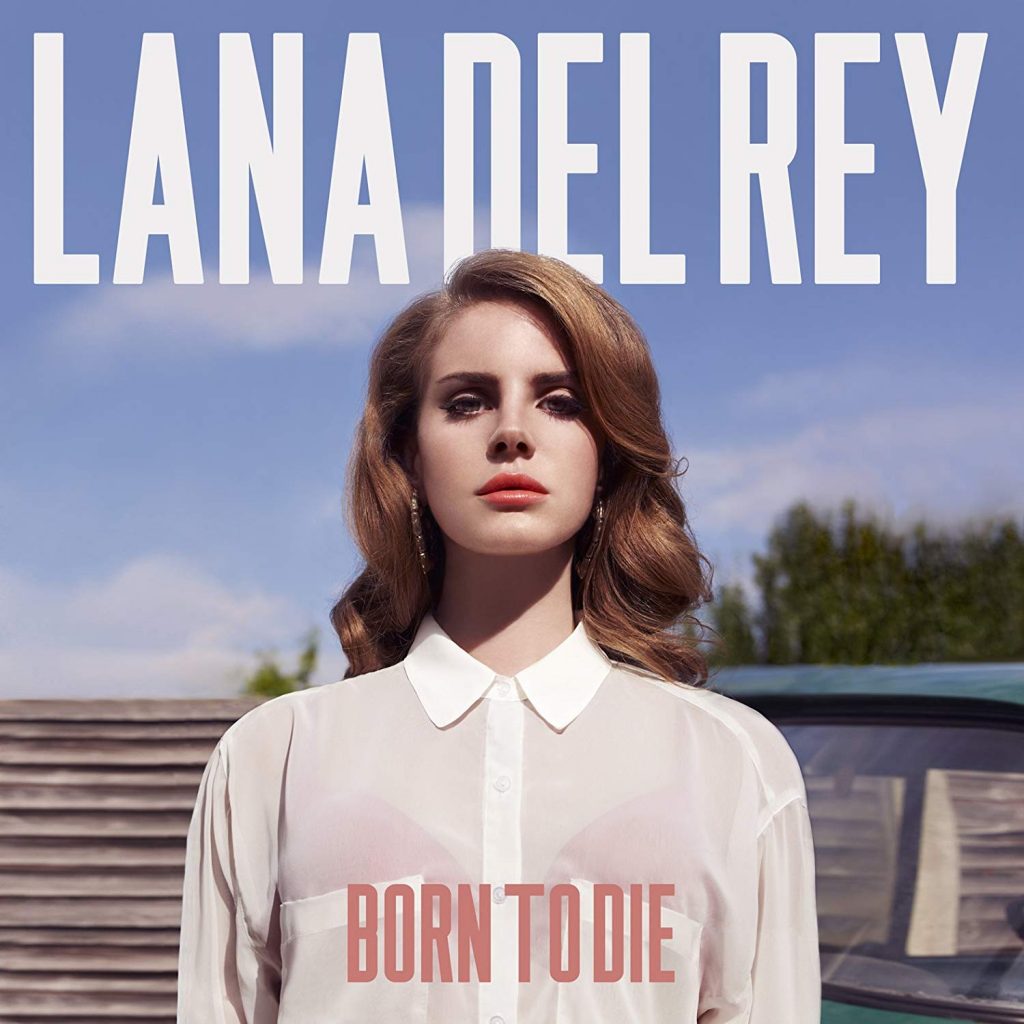

Alors, en 2012, vient Born To Die, infaillible album, véritable compilation de tubes générationnels croisant musique orchestrale, pop et beats hip-hop (un style qualifié de « baroque pop », en digression totale de la vague EDM qui avait submergé la fin des années 2000), dont les refrains résonnent encore dans nombre d’esprits. Non-content de s’être trouvée musicalement, la chanteuse définit un univers visuel fort, ancrée dans un patriotisme rétro, le personnage de Lana Del Rey incarnant le stéréotype de la femme fatale américaine, amourachée de bad boys dont elle ne peut se complaire. Un portrait cependant nuancé, n’invisibilisant pas les contresens moraux d’un pays dont la violence n’a d’égal que son puritanisme, que la chanteuse façonnera au fil de sa discographie. Une esthétique riche, cristallisée de le premier clip de l’album, celui de « Video Games ».

Comme les clips de ses singles, l’artwork du disque, une photographie signée Nicole Nodland prise sur le tournage de la vidéo « Blue Jeans », est garant de cette ambiance et instaure une typologie visuelle : Grant y apparaît en plan de poitrine, au centre de l’image, le regard fixé sur l’objectif. La carrosserie d’un pick-up apparaît également en arrière-plan, autre récurrence de l’imagerie de l’artiste, qu’elle usera à des fins narratives.

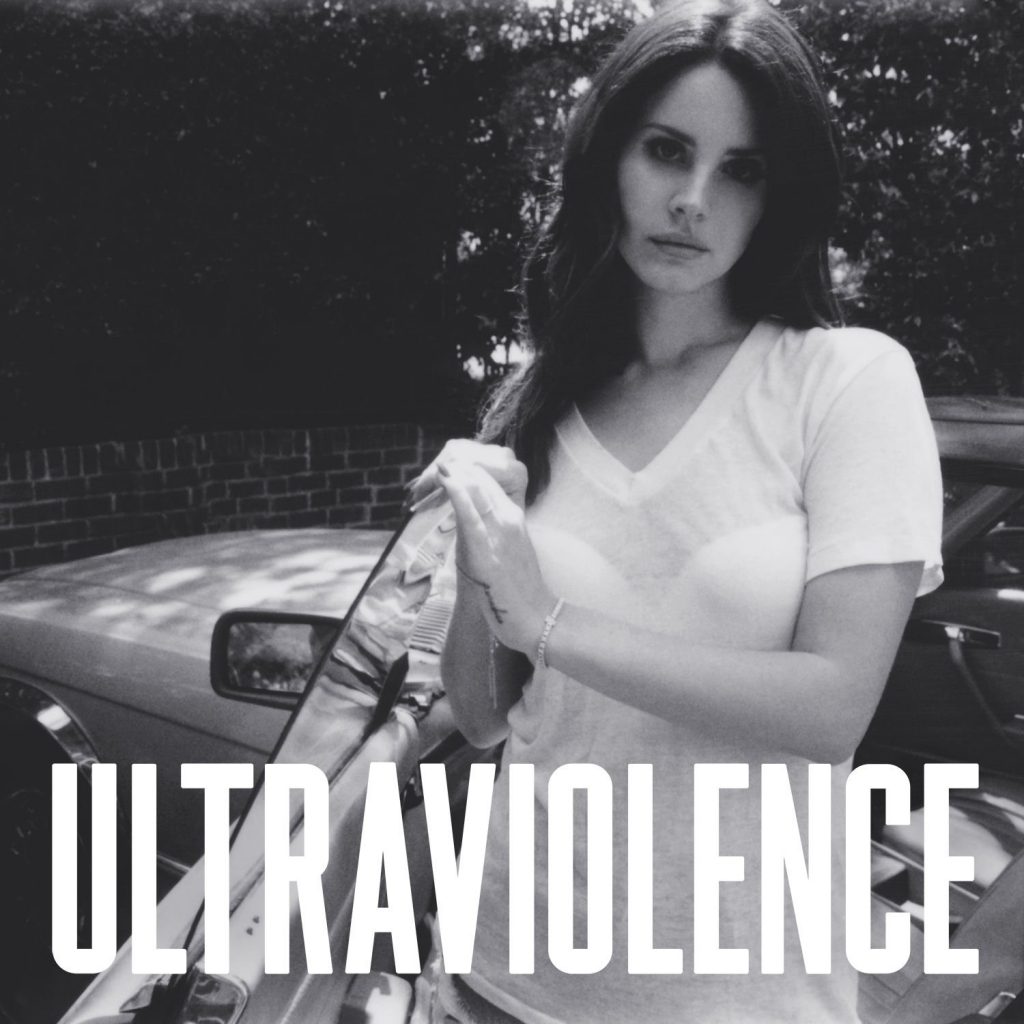

Deux ans plus tard, après un violent burn-out médiatique et une rencontre décisive avec Dan Auerbach, frontman des Black Keys et producteur de l’album, Lana Del Rey sort Ultraviolence. Un disque bien nommé au sein duquel la chanteuse délaisse la nostalgie de ses premières productions au profit d’un rock lancinant, dont elle use afin de régler ses comptes avec ses détracteurs – lui ayant reproché un manque d’authenticité après la découverte de son changement de nom et des spéculations quant à sa vie personnelle.

Les déchirantes guitares et éthérées percussions de « Cruel World » ouvrent l’album, remplaçant les mélancoliques envolées des débuts de l’artiste. Les premières paroles annoncent la couleur : « Shared my body and my mind with you / That’s all over now / Did what I had to do / ‘Cause you’re so far past me now ». Le texte annonce qu’Ultraviolence est un album de rupture, celle avec l’alcoolisme qui poursuit Grant depuis ses quatorze ans, mais aussi — surtout — celle avec l’hypocrisie d’un public qui l’a propulsée (trop vite ?) au sommet, pour mieux la rejeter par la suite.

Résolument plus virulente, Lana Del Rey ne rompt cependant par avec son esthétique : elle chante toujours son amour, tout de même plus amer, pour son pays, dans « Brooklyn Baby », où elle endosse également le rôle d’une Lolita, dans la lignée de son personnage érotisé : « They say I’m too Young to love you / I don’t know what I need / They think I don’t understand / The freedom land of the seventies ».

Prendre la route…

L’artwork est également l’occasion de parfaire son identité visuelle : on la retrouve, cette fois de taille, le regard, perçant, toujours arrimé à l’objectif, celui de Neil Krug. En noir et blanc, elle se tient à côté de la portière d’une voiture (visiblement plus celle du pick-up des débuts), dans laquelle elle s’apprête à monter. Lentement mais sûrement.

C’est donc en toute logique qu’on retrouve Lana, immortalisée par sa sœur, la photographe Chuck Grant – Caroline de son vrai prénom –, en couverture de Honeymoon, son troisième album paru en 2015. Assise, le regard détourné de l’objectif – et même caché derrière des lunettes de soleil – elle a cette fois pris place à l’arrière d’une décapotable, et pas n’importe laquelle : il s’agit d’un véhicule de la société Star Lines, une véritable entreprise, spécialisée dans les parcours touristiques de résidences de célébrités. Pas besoin d’attendre les paroles pour en avoir le cœur net : la chanteuse n’a pas encore terminé de condamner l’obsession envers sa vie privée.

Une chose qu’elle met au clair dans le clip du single « High By The Beach », dans lequel elle se montre chez elle, épiée par un photographe depuis un hélicoptère, qu’elle descend nonchalamment à coup de lance-roquettes. Un règlement de compte qui s’étend jusqu’à sa vie sentimentale, chantant, dans « Music To Watch Boys To » : « (I like you a lot) Putting on my music while I’m watching the boys / (So I do what you want) Singing soft grunge just to soak up the noise / (Blue Ribbons on ice) Play them like guitars, you’re like one of my toys ».

Musicalement, Lana renoue avec la baroque pop de ses débuts, préférant tout de même cette fois, comme pour contraster avec le propos du disque, une ambiance plus soporifique et une production langoureuse.

Il faut attendre deux ans, et la sortie en 2017 de Lust For Life, pour la voir revenir avec un album plus éclectique. Toujours pas à l’abri des polémiques – des rumeurs rapportant que Radiohead aurait accusé la chanteuse d’avoir plagié la mélodie de « Creep » sur son morceau « Get Free » –, la chanteuse livre un album dont elle décrit l’ambiance comme « une sensibilité rétro aux éclats futuristes ».

Lana fait cette fois, et pour la première fois, la part belle aux collaborations, la tracklist de Lust For Life incluant des morceaux en featuring avec The Weeknd (dont l’album Starboy, paru l’an d’avant, disposait d’un interlude où Grant faisait une apparition), A$AP Rocky, Playboi Carty, Stevie Nicks et Sean Ono Lennon.

Bien que plus hétérogène, le disque reprend une fois de plus le combo musique orchestrale / beats hip-hop qui caractérisait Born To Die. Une similitude qui touche également l’artwork de l’album, dont le pick-up présent en arrière-plan rappelle étrangement celui du premier artwork. Pourtant, la photographie ne reprend pas les codes habituels : l’image est maintenant encadrée et la chanteuse y apparaît souriante. La typographie a également changé, mais – et c’est peut-être le plus important – la chanteuse se retrouve de nouveau au-devant de la voiture dans laquelle elle avait passé trois albums à s’installer.

… puis prendre la mer

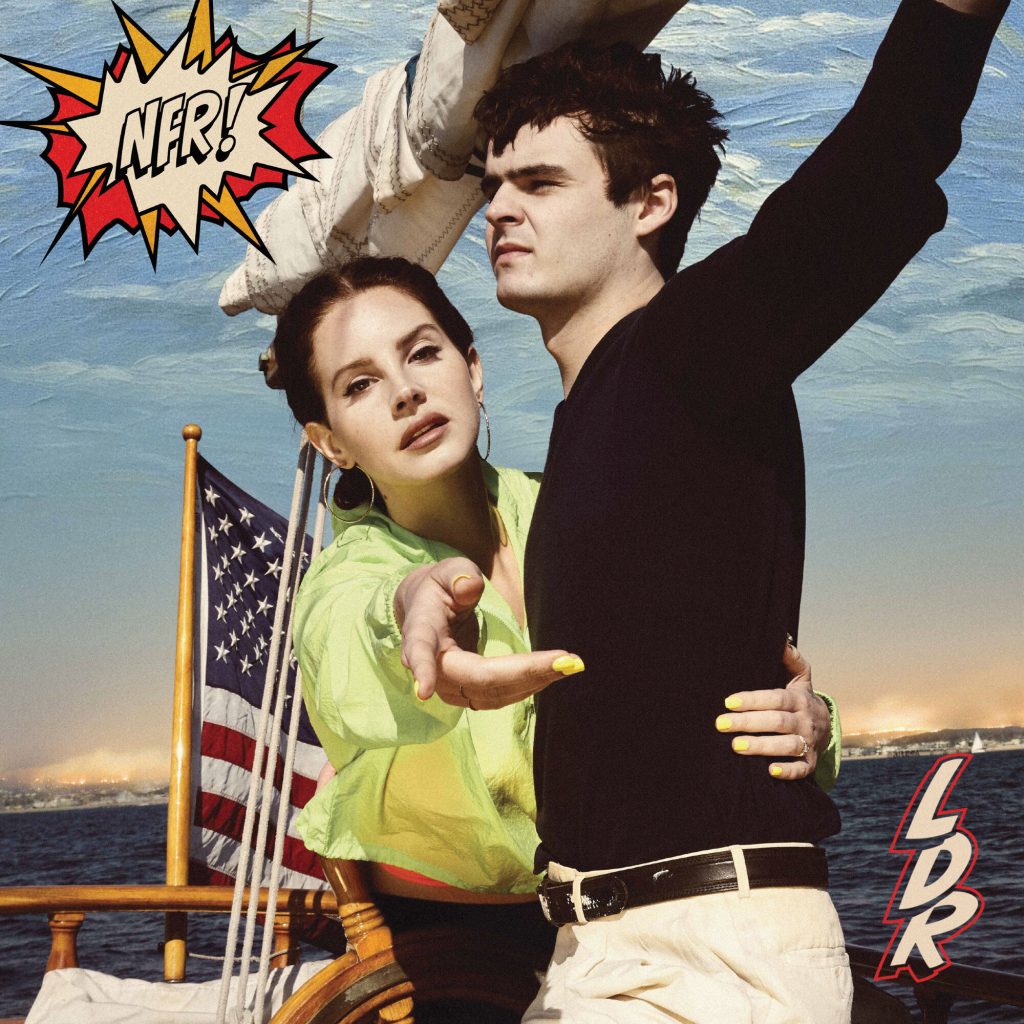

Mais le sacrilège n’est rien face à la refonte esthétique dont bénéficie le dernier album de Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell!. Tout en paradoxes, l’artwork voit la chanteuse avoir troqué ses iconiques voitures – symbole à part entière au sein de son univers esthétique – pour ce qui semblerait être un voilier, à bord duquel elle est directement embarquée.

Comme toujours, l’artiste se met en scène sur l’artwork – de nouveau réalisé par sa sœur –, attachée, cette fois, à un marin (le capitaine du navire ? L’amant de la chanteuse ? Le Norman Rockwell qui donne son nom au disque ?), dont le regard semble vissé à l’horizon, alors qu’elle tend la main vers l’objectif, comme une invitation à un voyage en très bonne compagnie. Car l’éphèbe dont semble s’être amourachée la chanteuse n’est autre que Duke Nicholson, petit-fils du Jack du même nom et ami de Chuck (la sœur de Lana), faux amant de la chanteuse, immortalisé en couverture de l’album.

À première vue, difficile de comprendre les raisons ayant poussé Lana à rompre aussi radicalement avec la cohérence esthétique de ses premiers albums. Pourtant, certains détails de la photographie donnent des pistes de réflexion : et si la main tendue de la chanteuse n’était pas une invitation, mais plutôt un appel au secours ? Et si le navire symbolisait le meilleur moyen de fuir un pays à la folie que même la nostalgie de la chanteuse n’arrive plus à camoufler ?

Une hypothèse d’autant plus probable que la côte, dont le duo semble s’éloigner, est en feu — probablement en référence aux incendies qui ont ravagé la Californie en 2018. Une catastrophe cachée derrière le drapeau états-unien (que la chanteuse avait pourtant promis de bannir de son esthétique à la suite de l’élection de Donald Trump), symbole des mœurs d’un pays niant la crise qu’il traverse. Alors, forcément, la voiture n’est plus une solution pour fuir l’Amérique — pourtant encore chérie par Grant, comme en témoigne la typographie inspirée par les comics des années 60 –, il faut maintenant prendre la mer.

Autre piste, il y a fort à parier que le concept de l’artwork provient des paroles de « Mariners Apartment Complex », dans laquelle Lana chante : « You lose your way, just take my hand / You’re lost at sea, then I’ll command your boat to me again / Don’t look too far, right where you are, that’s where I am / I’m your man », laissant à penser qu’elle invite à être suivie dans sa fuite, sa démarche apparaissant alors comme prophétique.

Quoi qu’il en soit, les subtils paradoxes qui composent l’artwork représentent peut-être toute la dualité qui tiraille la chanteuse, dont le regard presque désespéré étaye notre hypothèse, partagée entre glorification d’un pays aussi lunatique que la relation qu’elle entretient avec, et amer portrait d’un territoire qu’elle rejette.

Amusant détail, à défaut de connaître la signification exacte du visuel de l’album, les fans de l’artiste auront profité de la pose de la chanteuse pour en détourner le sens, la faisant tantôt réclamer du poppers ou travailler en tant que vendeuse de fast-food.

Le son

Défiant l’hétérogénéité de son précédent disque, Lana Del Rey revient avec un album plus folk, alternant ballades rythmées au piano et à la guitare (« Norman Fucking Rockwell », « Mariners Apartment Complex »), invoquant par moments les langoureuses cordes saturées d’Ultraviolence (sur l’odyssée « Venice Bitch »), et hymnes crève-cœur, au-dessus desquelles plane le spectre de la baroque pop de ses débuts (« Cinnamon Girl », « California », « The Next Best American Record »…).

Un gracieux mélange technique, toujours savamment exécuté, au sein duquel la chanteuse semble épanouie, l’album s’ouvrant sur les paroles : « Goddamn, man-child / You fucked me so good that I almost said “I love you” / You’re fun and you’re wild / But you don’t know the half of the shit that you put me through ». Une indépendance revendiquée vis-à-vis des hommes, auxquels elle semblait porter plus d’intérêt au début de sa carrière, presque dix ans auparavant. Une période dont la chanteuse est sortie grandie, en dépit des nombreuses épreuves qu’elle a endurées, faisant preuve d’une évolution artistique grandiose.

Lana Del Rey (Site officiel / Facebook / Twitter / Instagram / YouTube)

Chuck Grant (Site officiel / Instagram)

Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell!, 2019, Polydor / Interscope Records, 1h08, artwork par Chuck Grant.