Jérôme Bosch et les pochettes de disques

Diplômée de l’École du Louvre, Marguerite Hennebelle ouvre, sur Néoprisme, une série qu’elle consacre à l’utilisation des œuvres des grands maîtres au sein des pochettes de disques. Et débute avec le primitif flamand Jérôme Bosch, dont l’œuvre se trouve réutilisée chez Pearls Before Swine, Deep Purple, Sun Ra, Ray Manzarek, Celtic Frost ou encore Dead Can Dance.

Croyez-le ou non, Jérôme Bosch fut un artiste influent dans l’Amérique des années 1960. D’accord, il est né autour de 1450. Oui, il peignait des tableaux religieux et moralisants. Peu d’archives ayant été conservées, on ne sait pas grand-chose d’autre sur ce Jheronimus van Aken qu’on surnomma « Bosch », mis à part qu’il habitait à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, et qu’il faisait partie d’une confrérie religieuse très respectée, l’Illustre Confrérie Notre-Dame. Après sa mort en 1516, son œuvre tomba peu à peu dans l’oubli. Pourquoi réapparaît-il alors au XXe siècle ? Les théories séduisantes de l’historien de l’art allemand Wilhelm Fraenger, qui lisait des significations occultes dans les tableaux de Bosch, contribuèrent à le remettre à la mode dans les années 1950.

La mode perdura, et fit d’étonnants petits. Jim Morrison, encore étudiant et pas encore frontman des Doors, écrivit en 1963 un mémoire sur Bosch et son appartenance supposée à une secte hérétique. Il resta fasciné par sa peinture, à laquelle il rendit également hommage avec le morceau « Ship of Fools », dont le titre fait écho à La Nef des Fous, l’un des sujets satiriques privilégiés de l’artiste.

Le triptyque du Jardin des Délices : une réserve inépuisable

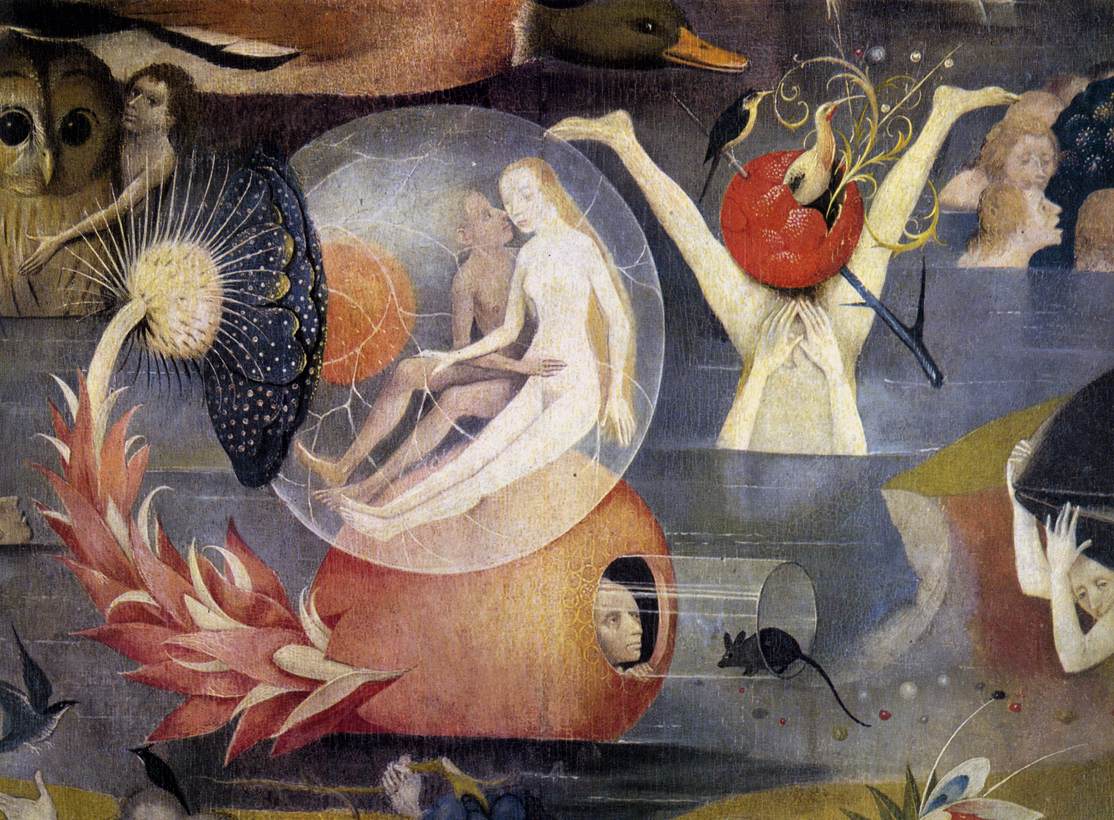

Mais c’est un autre tableau de Bosch qui hante le rock depuis les années 1960, son œuvre la plus riche, et peut-être la plus mystérieuse : le triptyque du Jardin des Délices. Ce Jardin pousse en effet sur un terreau d’incertitudes, incertitudes quant à la date de sa création – autour de 1500 ? avant le mariage du comte Henri de Nassau, qui y aurait puisé des inspirations nuptiales plutôt originales ? -, quant à ses sources d’inspiration, et quant à sa raison d’être. Les trois panneaux du Jardin des Délices représentent le Paradis et l’Enfer autour d’un paysage luxuriant, le « Jardin » lui-même, possible évocation de la Terre avant le Déluge. Des centaines de personnages nus y batifolent avec des créatures hybrides, des animaux exotiques et des fruits démesurés, dans une atmosphère fantastique et orgiaque qui ne pouvait déplaire à des musiciens amateurs de champignons. De fait, regarder Le Jardin des Délices, c’est observer une infinité de détails, mais aussi une réserve inépuisable de pochettes d’album.

- Le Jardin des Délices (Paradis), 1490-1500 ?, huile sur bois, musée du Prado

- Le Jardin des Délices (Enfer), 1490-1500 ?, huile sur bois, musée du Prado

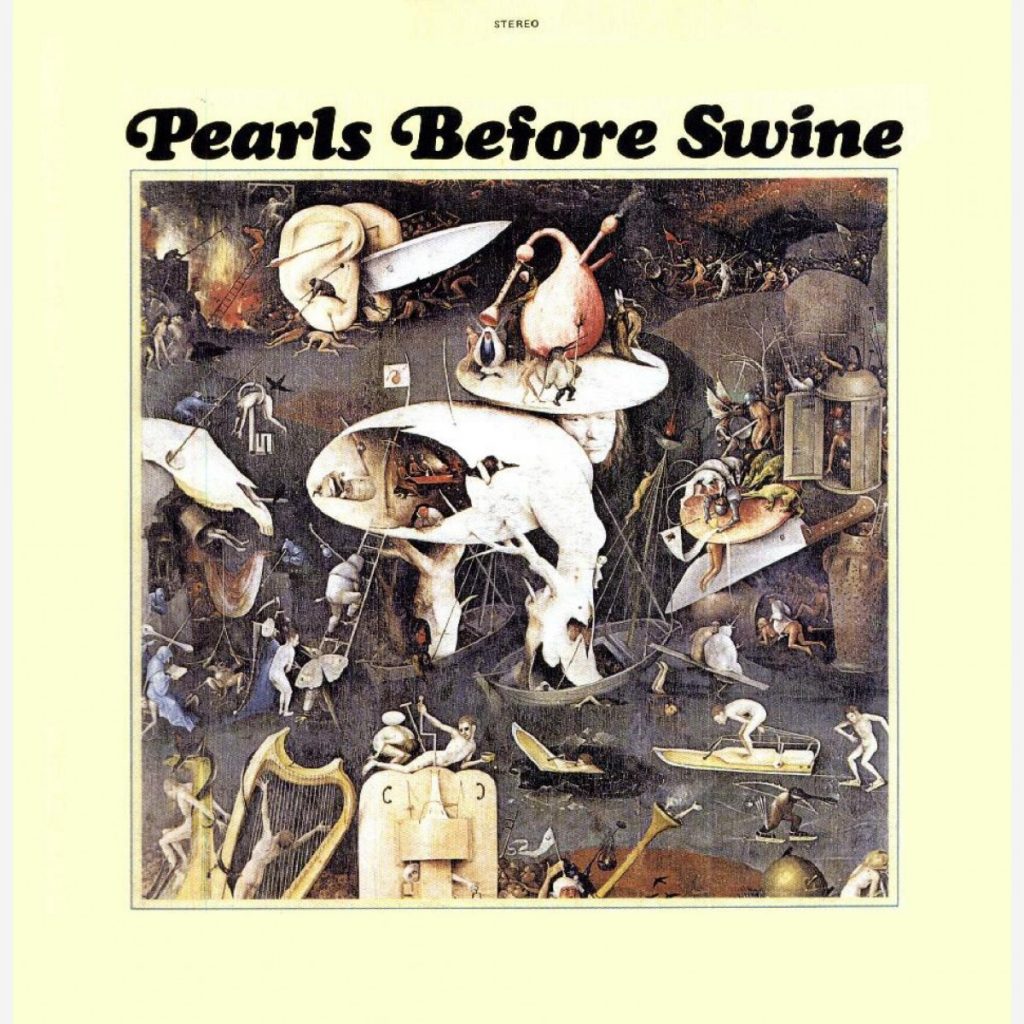

Pearls Before Swine : folkeux infernaux

C’est le groupe de folk psychédélique américain Pearls Before Swine qui emprunta le premier sa pochette au triptyque fantasmagorique. Le premier album du groupe, One Nation Underground, sorti en 1967, s’ouvre avec le morceau « Another Time », rencontre du songwriter Tom Rapp avec la mort, laissant entendre que toute la suite se situe au delà-de celle-ci, dans un autre monde, underground. Sombre et délirant, le panneau de l’Enfer du Jardin des Délices coïncide ainsi parfaitement avec les visions mystérieuses que racontent les ballades de cet album.

- Pearls Before Swine – One Nation Underground (1967)

- Pearls Before Swine – One Nation Underground (verso)

Plusieurs cadrages successifs du panneau furent utilisés pour les différentes éditions de l’album, mais tous privilégièrent le même personnage principal. Au centre de la pochette, le regard narquois d’un homme-arbre, dont le corps se transforme en œuf brisé, interpelle directement le spectateur. Autour de lui gravite une myriade de minuscules scènes de torture, pratiquées pour la plupart à l’aide d’instruments de musique. Des hommes nus sont utilisés comme battants d’une cloche, enfournés dans le tube d’une flûte, empalés sur une vielle ou pris au piège dans les cordes d’une harpe, le tout formant un grand orchestre dérangeant, chaotique, sans doute cacophonique. S’agit-il d’une image du groupe lui-même ? Jusqu’en 1971, les membres de Pearls Before Swine ne diffusèrent pas de photo d’eux, selon une stratégie iconographique très stricte.

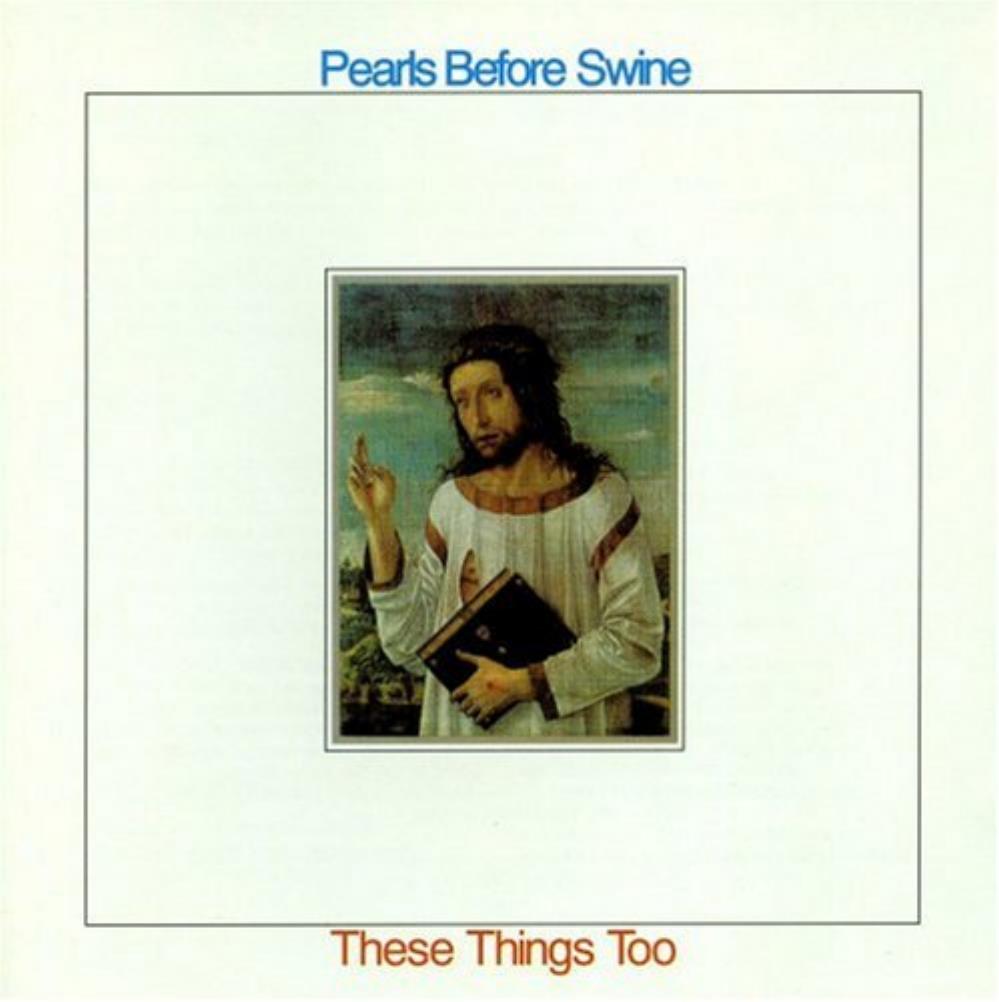

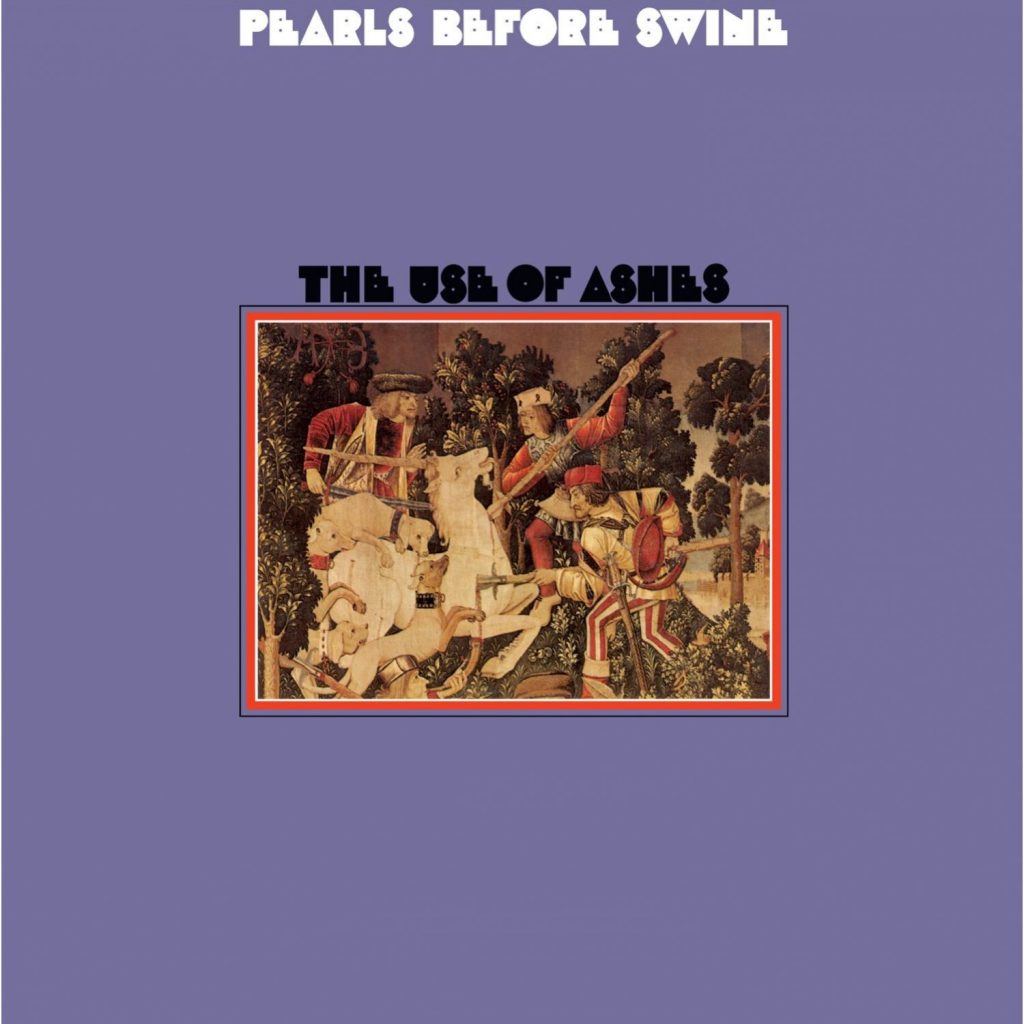

Jérôme Bosch fait partie des primitifs flamands, c’est-à-dire des peintres qui précèdent la Renaissance des pays du Nord. Les quatre premiers albums de Pearls Before Swine utilisent tous des œuvres issus de courants artistiques proches et archaïsants : après One Nation Underground, Balaklava (1968) est illustré par une œuvre d’un suiveur de Bosch, Brueghel l’Ancien ; These Things Too (1969), par un tableau du peintre vénitien renaissant Giovanni Bellini ; The Use of Ashes (1970), par une tapisserie flamande du XVe siècle. Le groupe rompait ainsi avec l’imagerie habituelle de la musique folk — un chanteur posant avec sa guitare, de préférence dans un champ — et lui apportait une dimension énigmatique héritée du psychédélisme.

- Pearls Before Swine – Balaklava (1968)

- Pearls Before Swine – These Things Too (1969)

- Pearls Before Swine – The Use of Ashes (1970)

Les calmes chansons de Tom Rapp ne peuvent pourtant pas être comparées à celles d’un orchestre infernal ; elles auraient plutôt l’étrange tranquillité de l’homme-arbre. Que cache-t-il ? Insensible au cauchemar qui l’entoure, il sourit doucement sous un chapeau orné d’une gigantesque cornemuse. Celle-ci, à cause de sa forme très suggestive, était considérée au XVe siècle comme un symbole des organes génitaux masculins. Et plus largement, la plupart des instruments de musique avaient une signification sexuelle : ces hommes nus sont sans doute châtiés pour avoir « gratté du luth » ou « joué de la flûte ». D’ailleurs, le motif des deux oreilles traversées par un couteau, en haut de la composition, est habituellement considéré comme une synthèse de ces métaphores, sa forme générale évoquant elle aussi deux testicules et une verge dressée. Cacher l’érotisme sous un code, c’est aussi le procédé de la chanson « (Oh Dear) Miss Morse », dont le refrain épelle en morse le mot F-U-C-K. Pearls Before Swine avait ainsi rencontré dans le panneau de l’Enfer l’équivalent parfait de ses expérimentations musicales.

Deep Purple : Jardin des supplices ?

Deux ans après Pearls Before Swine, en 1969, Deep Purple, le groupe britannique qui sera considéré a posteriori comme l’un des fondateurs du hard rock, choisit lui aussi le panneau de l’Enfer pour habiller la pochette de son troisième album éponyme. Cette fois, le tableau entier est utilisé : coupé en deux par le milieu, sa partie inférieure couvre le recto du disque et sa partie supérieure apparaît retournée au verso. Le tout devait à l’origine être en couleur, mais le groupe conserva le noir et blanc à la suite d’une erreur d’impression, accentuant ainsi la noirceur de la composition de même qu’il orientait sa musique vers des contrées de plus en plus sombres et heavy.

Le recto retient donc la partie du tableau qui se situe juste en dessous de l’homme-arbre. Les effroyables instruments de musique sont toujours là, évoquant plus que jamais la férocité d’un rock devenant hard, mais le personnage principal n’est plus le même. Assis sur un haut trône qui est aussi une chaise percée, un grand démon à tête d’oiseau avale des pécheurs nus et les rejette par son postérieur.

C’est le prince de l’Enfer, figure dont le système digestif très efficace symbolise les souffrances sans fin de l’homme. Cette figure se rencontrait depuis le Moyen Âge dans les représentations de l’Apocalypse, notamment dans des livres enluminés dont Bosch aurait pu s’inspirer. Le prince de l’Enfer y prenait des formes changeantes, tantôt dragon chimérique, hybride de plusieurs bêtes ou démon à visage à peu près humain. La peur qu’il inspirait venait de son indétermination, de sa laideur, et de sa cruauté. Avec Deep Purple, le psychédélisme prenait ainsi une dimension cauchemardesque. La chanson « Why Didn’t Rosemary » évoque une version moderne du prince de l’Enfer, le géniteur de Rosemary’s Baby, film d’horreur de Roman Polanski sorti en 1968. Le refrain, plein de fatalité, déplore : « Why didn’t Rosemary take the pill ? »

L’impression de cauchemar évoquée par le tableau est encore accentuée par la profusion de personnages et de détails morbides. La partie inférieure représente un cortège évoquant des vices précis : le jeu (cartes et dés sont éparpillés parmi les personnages), l’avarice (un flot de pièces d’or sort des fesses d’un homme nu), la luxure (une truie à coiffe de nonne se frotte contre un protagoniste), ou encore la vanité (une femme se mire dans un miroir fixé sur le postérieur d’un démon). Leurs supplices sont plus crus et plus violents encore que chez Pearls Before Swine. Les pécheurs sont découpés au couteau, vomissent et défèquent, sont attouchés ou dévorés par des créatures monstrueuses. Aucun répit n’est donné aux yeux du spectateur ; de même, la musique de l’album nous prend en otage dès les premiers martèlements de batterie de « Chasing Shadows », avec des lignes de basse obsessionnelles et d’intenses solos de guitare de Ritchie Blackmore, mais aussi des surprises très baroques, comme ce quatuor à cordes interrompant le morceau « April ». L’outrance affichée du groupe était si bien représentée par le tableau que le label Tetragrammaton eut des difficultés avec ce choix, perçu par les Américains comme un manifeste antireligieux et immoral : certains disquaires refusèrent de le mettre en vente.

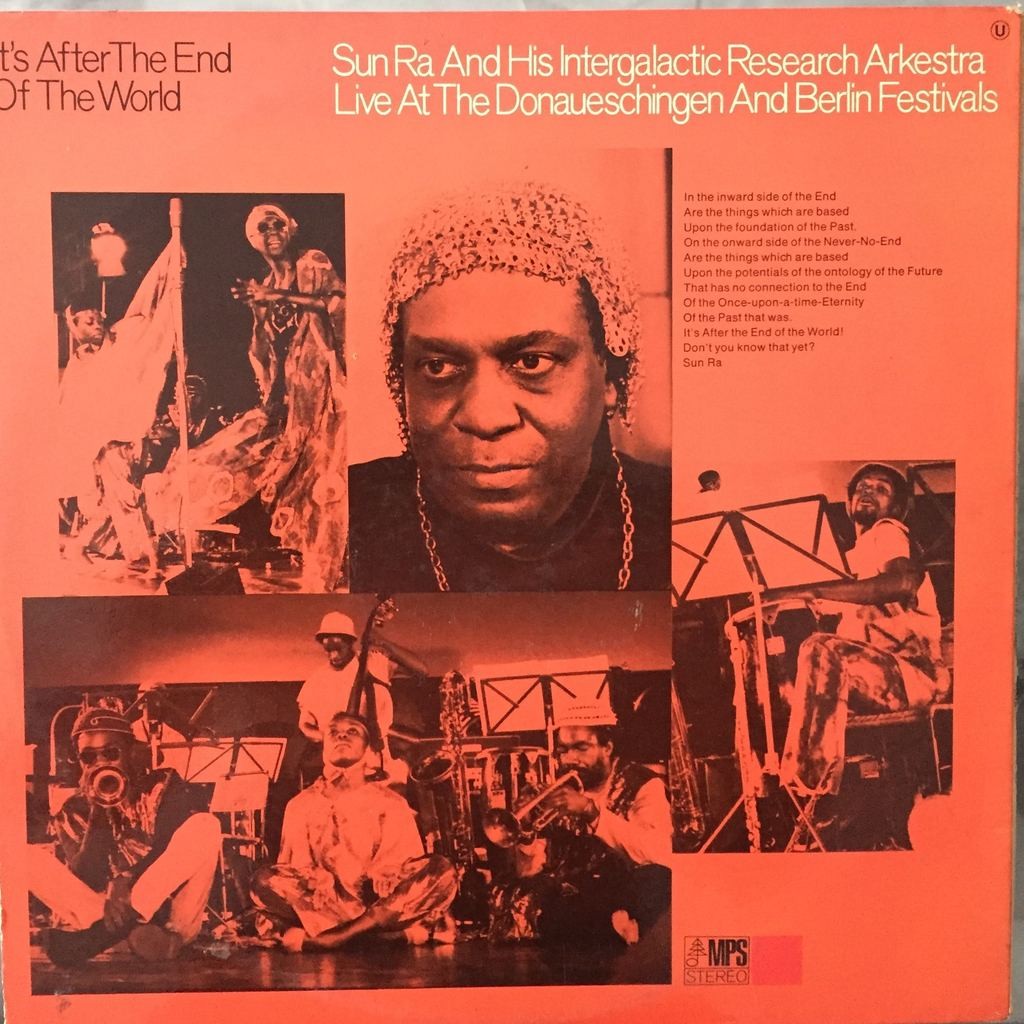

Sun Ra : après la fin du monde ? Le Paradis

L’utilisation la plus personnelle du Jardin des Délices est sans nul doute celle de Sun Ra, pour la pochette d’It’s After the End of the World, enregistrement live du pianiste américain et de son Intergalactic Research Arkestra à Donaueschingen et à Berlin, en 1970. Les tableaux de Bosch, projetés sur des écrans géants, participaient alors aux transes spectaculaires qu’étaient ces concerts menés par le pharaon du free-jazz. Dans plusieurs interviews, celui-ci expliqua précisément son choix, en intégrant le maître néerlandais à son système philosophico-mystique.

- Sun Ra and His Intergalactic Research Arkestra – It’s After the End of the World (recto) (1970)

- Sun Ra and His Intergalactic Research Arkestra – It’s After the End of the World (verso) (1970)

Oubliés, les tourments de l’Enfer : les personnages de la pochette d’It’s After the End of the World évoluent dans le monde lumineux du panneau central de l’œuvre. On n’y rencontre pas de bêtes monstrueuses, mais des oiseaux de tailles inhabituelles et d’originales essences végétales qui ne veulent pas choisir entre la tige, la fleur ou le fruit. Si le sujet de ce paysage onirique a toujours fait débat chez les historiens de l’art – aucun des détails du Jardin ne renvoie explicitement à un passage de La Bible ou de ses commentaires – Sun Ra en avait pourtant une interprétation bien arrêtée. En écho au titre de l’album, le jazzman nous offre ici une vision de l’humanité avant la fin du monde, une certaine idée du Paradis.

Corps nus, tendresses et culbutes dans une nature luxuriante, telle est la prémonition prophétique de Sun Ra et l’expérience proposée à l’audience de l’Arkestra. C’est un monde merveilleux qui ressemble au nôtre, la liberté absolue en plus : « You are now citizens of the greater universe », nous lance-t-il au milieu de « Myth Versus Reality ». L’orchestre démontrait ainsi que le free-jazz ne concerne pas uniquement la musique, mais qu’il est, avant tout, un art de vivre librement.

Le cadrage de la pochette concentre toutefois l’attention, parmi d’innombrables détails, sur un motif énigmatique : un homme et une femme sont assis dans une sphère translucide qui émane d’une plante exotique. À l’abri dans ce refuge, le couple, qui se caresse amoureusement, est isolé des plaisirs orgiaques plus exubérants des autres personnages. Pour Sun Ra, qui avait fait un voyage transcendantal initiatique vers Saturne en 1936 ou 1937, cette bulle évoquait l’air purifié de l’espace extraterrestre.

Au sein de cette atmosphère équilibrée et harmonieuse, le musicien relevait l’aspect plus foncé de la peau de l’homme. Il faut comprendre son interprétation dans une perspective afrofuturiste, ce mouvement esthétique qui mêle culture africaine et science-fiction pour raconter l’histoire des peuples noirs. Pour Sun Ra, le personnage masculin représentait la cause afro-américaine arrachée aux contingences racistes, grâce à cette bulle parfaite, mais fragile. Les intentions de Bosch étaient probablement beaucoup plus ironiques. La chouette démesurée qu’enlace un personnage au second plan était par exemple un symbole de tentation souvent utilisé par le peintre. En réalité, de même que le sceptre d’Ottokar de Tintin ou les coiffes inspirées du dessinateur Enki Bilal qu’il portait sur scène, Sun Ra ne s’intéressait pas au sens originel de l’œuvre de Bosch ; il se la réappropriait, pour construire un mythe nouveau et personnel.

Au tournant des années 1970, les avatars psychédéliques de la musique américaine semblaient donc avoir achevé de s’approprier l’œuvre du maître néerlandais. Celle-ci était désormais fortement associée à Deep Purple et à Sun Ra, monuments de leurs genres respectifs. C’est sans doute la raison pour laquelle Le Jardin des Délices ne figure, pendant une décennie, que sur des albums plus confidentiels. Mais Deep Purple et Sun Ra avaient posé les bases de deux univers musicaux qui, vingt ans plus tard, n’oublièrent pas leur héritage : le hard rock, papa du metal, et l’art rock, versant intellectuel de la culture underground.

The Quintet, Manzarek : Bosch bidouillé, Bosch détourné

Bosch étant devenu plus familier, on s’autorisait aussi à le bidouiller : l’époque n’était plus à la reprise pure et simple d’un tableau, mais à des collages de motifs découpés. Le détail des amoureux dans leur bulle réapparaît par exemple en 1971, aux côtés d’autres motifs tirés d’œuvres de Bosch, sur la pochette de l’album Future Tense de The Quintet, formation du Sir Douglas Quintet, sans son leader Doug Sahm. Aujourd’hui oublié, l’album distille des éléments psychédéliques dans des compositions country : le groupe texan, fondateur de la musique tex mex, illustrait son éclectisme en s’affichant aux côtés des figures hybrides et des tronches caricaturales du maître.

Le même procédé est utilisé en 1983 par Ray Manzarek pour Carmina Burana. Le cofondateur et clavier des Doors, qui avait rencontré Jim Morrison lorsqu’ils étaient étudiants en 1965, maîtrisait son sujet. Troisième de sa carrière solo, l’album est une interprétation de la cantate Carmina Burana du compositeur Carl Orff, créée dans les années 1930 à partir d’un recueil de poèmes médiévaux. Chez Manzarek, les poèmes sont traduits du latin à l’anglais, les instruments classiques accompagnant les choeurs remplacés par des synthétiseurs et des guitares électriques. Logiquement donc, sur la pochette, les personnages de Bosch et de son compatriote Jan Van Eyck sont affublés des mêmes instruments anachroniques.

Celtic Frost : death metal et Bosch version infernal

La trêve fut brisée en 1987 : Celtic Frost, figure de proue du death metal, choisit l’Enfer du Jardin des Délices pour la pochette d’Into the Pandemonium. Le groupe suisse, successeur de Hellhammer, rivalise en radicalité avec Deep Purple dans ce troisième album qui cherche ouvertement à repousser les limites du genre. Ce jusqu’au-boutisme est affiché dès le titre de l’album : entrer dans le Pandemonium, c’est pénétrer la capitale des Enfers, se plonger dans les entrailles du mal, aller jusqu’au chaos le plus absolu, le programme idéal pour un métalleux.

Si les textes d’Into the Pandemonium évoquent fantômes, vices et damnations dans un langage fleuri, sa pochette suggère la même atmosphère avec plus de sobriété. Elle représente un paysage lointain à première vue désert, une cité plongée dans une nuit éternelle, qu’éclairent seulement d’inquiétants incendies. Il s’agit de la limite supérieure droite du panneau de l’Enfer, l’arrière-plan aux supplices contre-nature minutieusement décrits par Bosch. Il pourrait s’agir d’une ville humaine ravagée par l’Apocalypse comme d’une ville infernale, ravagée par nature. Simple, presque abstraite, la composition évoque avant tout la désolation. Ce cadrage est audacieux et témoigne d’une observation attentive du tableau : l’œil, plus facilement attiré par les aberrations colorées du premier plan, ne perçoit pas immédiatement cette ambiance sous-jacente, sombre et mystérieuse. À quels malheurs sont vouées les ombres minuscules que l’on distingue à peine dans ce décor volcanique ? C’est un secret, peut-être caché derrière les cris glaçants d’une messe des morts, le requiem « Rex Irae » — traduisez « le roi de la colère » — dont les paroles énigmatiques tiennent plus de la poésie que du récit.

Parti pris poétique, la pochette fait aussi écho à une narration subtilement induite par l’album. Les fortifications de ville que l’on distingue ici pourraient être celles du Pandemonium lui-même, la Babylone du mal, là où se réunissent les âmes déchues de tous les pays. L’indétermination de ce mirage obscur permettrait aussi de l’identifier à n’importe quel équivalent terrestre. De même, l’album invite à un audacieux tour du monde thème death metal : il débute avec une chanson intitulée « Mexican Radio », introduit un chant de muezzin en ouverture de « Caress into oblivion », nomme un morceau « Oriental Masquerade », et utilise un texte français dans « Tristesses de la Lune ». Ce dernier est un poème emprunté aux Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, récité par une femme à la voix malsaine sur fond de violons grinçants. Ces influences de cultures variées se côtoient et se confondent dans une même obscurité enveloppante : le son metal, c’est-à-dire ces guitares saturées, ces rythmes effrénés et un certain classicisme symphonique. Un classicisme que Celtic Frost a aussi su voir dans l’œuvre extravagante du maître néerlandais…

Dead Can Dance : de l’autre côté du Styx

De l’autre côté du Styx de la musique se trouvent les australiens de Dead Can Dance et leur musique tout aussi érudite, mais bien plus éthérée. Leur cinquième album Aion, sorti en 1990, renoue avec le Jardin des Délices que le groupe évoquait déjà dans le titre de son premier EP Garden of the Arcane Delights. Depuis, un tournant avait eu lieu : le couple Lisa Gerrard et Brendan Perry, chanteurs du groupe, écrivit Aion après avoir rompu. Paradoxalement, la pochette montre les amoureux dans leur bulle, détail du panneau central décidément populaire auprès des musiciens.

- Dead Can Dance – Aion (recto) (1990)

- Dead Can Dance – Aion (verso) (1990)

Vingt ans après Sun Ra, l’attitude de Dead Can Dance est bien différente : loin de réinterpréter entièrement le tableau, le groupe tente de se rapprocher de son contexte historique. Comme Ray Manzarek, Lisa Gerrard et Brendan Perry s’intéressent à la musique médiévale et renaissante, contemporaine du Jardin des Délices. Ils vont d’ailleurs plus loin que l’ancien clavier des Doors, puisqu’ils ne remplacent pas les instruments anciens par leurs équivalents modernes ; les orgues et les violes de gambe convolent naturellement avec la voix sans âge de Lisa Gerrard. Le groupe reprend aussi des morceaux qui auraient pu chatouiller l’oreille de Bosch à son époque : « Saltarello » est une enivrante danse italienne du XIVe siècle, et la ballade « The Song of the Sibyl », une chanson catalane du XVIe siècle. Les paroles de ce morceau proche du chant de messe racontent la prophétie de l’Apocalypse ; plus largement, dans tout l’album, les références au passé sont fortement liées à une sacralité teintée d’ésotérisme. Le panneau central du Jardin des Délices, image cryptique faisant le lien entre le Paradis et l’Enfer, répond à la perfection à cette ambiance ambigüe. En effet, les sectes et mouvements mystiques se multipliaient dans les Pays-Bas de l’époque de Bosch et, même si celui-ci ne semble pas y avoir participé personnellement, son oeuvre est imprégnée de ce contexte de questionnement religieux.

Alors, pourquoi avoir isolé ce détail précis du triptyque ? Hors du temps, venues d’un autre monde, les voix de Dead Can Dance se sentiraient-elles dans une bulle, comme le couple nu ? Ce globe a souvent été considéré comme un refuge au milieu de l’orgie. Lieu d’innocence, monde clos et sphérique, il ressemble à un fœtus : le couple représenterait la vie. L’homme pose d’ailleurs sa main sur le ventre de sa compagne, symbole de sa capacité à procréer. À la fois enfants et procréateurs, les deux personnages synthétisent ainsi le cycle de la vie. En dessous de notre bulle, émanant de la même plante, se trouve une autre sphère qui peut être lue comme le parfait contraire de la première. Complètement opaque, il a fallu la percer d’un trou pour apercevoir l’homme qui l’habite. Lui aussi est coupé du monde, mais il cherche à sortir pour le rejoindre. Il en est empêché par un rat, image plutôt mortifère évoquant des pratiques de torture. Ce détail du Jardin représente donc la vie et la mort dans une seule image, dualité évoquée de la même manière dans le dernier vers de « Black Sun » : « There is sex and death in mother nature’s plans ». Un cycle, encore une fois. C’est tout l’objet de l’album dont le titre, Aion, signifie « éternité » en grec ancien.

Die Toten Hosen : l’Enfer est une fête

En 2002, le groupe de punk rock allemand Die Toten Hosen sortit son single « Kein Alkohol (ist auch keine Lösung)», dernier morceau de son neuvième album studio Auswärtsspiel. Le groupe, qui existait depuis vingt ans à cette époque, était très expérimenté et connaissait ses références … et la couverture du single reprend exactement le cadrage du panneau de l’Enfer utilisé par Deep Purple trente ans auparavant, même si elle en conserve les couleurs vives originales. Imitation, pastiche, coïncidence ?

Deep Purple revendiquait l’outrance ; Die Toten Hosen aussi, mais sous une forme plus simple, directe et explicite. Le titre du morceau se traduit par « Pas d’alcool (n’est pas une solution) », l’idée étant que personne ne peut supporter la vie sans drogues. Selon ses paroles, Jésus lui-même l’avait compris, puisqu’il changea l’eau en vin pendant les Noces de Cana. Cela tombe bien, le tableau de Bosch est une image religieuse remplie de chimères que l’on pourrait interpréter comme des hallucinations éthyliques. Au contraire de l’esthétique très sombre de Deep Purple, l’explosion de couleurs vives choisie par les punks allemands saute aux yeux, donnant un caractère étrangement gai aux scènes infernales. C’est peut-être ce qui a changé pendant ces trente ans de rock : la révolte et l’excès sont devenus festifs.

PAON : le Jardin tout entier

Les apparitions de plus en plus espacées du Jardin des Délices sur les pochettes d’album s’expliquent peut-être par cette concurrence déloyale de l’album de Deep Purple, dont l’artwork célèbre est toujours présent dans les esprits. Le dernier emploi marquant de l’œuvre a été la pochette du groupe psychédélique belge PAON pour son album éponyme en 2015. On y admirait, presque en entier, le panneau central du triptyque avec ses innombrables détails, ses délires érotiques et son paysage fantastique. Peut-être s’agit-il justement d’un hommage ou d’une réponse au groupe des années 1970, cette pochette qui dit « nous sommes le versant coloré du psychédélisme, le versant joyeux de la musique indépendante » ?

Moins de détails, plus de Bosch ?

On remarquera qu’aucun groupe n’a encore cherché son sujet de cover dans le panneau de gauche du Jardin des Délices, le calme et doux Paradis de Bosch. À bon entendeur ? Plus largement, l’usage de tableaux classiques ou de pochettes pleines de détails semble avoir été mis à mal par la dématérialisation de la musique. La pochette n’est plus l’objet que l’on garde sous les yeux pendant l’écoute ; difficile de s’intéresser aux minuscules surprises éparpillées par Bosch dans un tableau si elles n’apparaissent que de loin sur l’écran étroit de notre téléphone. Mais ne soyons pas injustes, et remarquons comment l’usage de cette référence classique s’est parfois déplacée sur d’autres supports : par exemple, les pages Facebook et YouTube de PAON sont envahies d’emprunts variés aux trois panneaux du Jardin des Délices, présent sur la bannière, l’avatar et les visuels de leurs morceaux. De même, nous ne résistons pas à partager le clip hallucinant du guitariste de metal Buckethead, réalisé grâce à une recréation en réalité virtuelle de notre triptyque. Notre façon d’écouter de la musique a changé, notre rapport aux visuels des groupes aussi, mais Bosch, lui, est toujours là.

Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch est à voir au Musée du Prado, à Madrid. On peut également le disséquer via ce site interactif, pédagogique et renseigné, qui offre du triptyque du néerlandais une visite utile et enrichissante.