Hilary Woods x Emma Martin — Birthmarks

Ce que l’on décrit régulièrement comme le plus beau jour de la vie d’une femme n’en est sans doute pas vraiment un. Loin de l’image d’Épinal bien markettée, bien lisse et bien uniforme qui consisterait à dire qu’il n’y a rien de plus merveilleux et de plus pur que de mettre au monde un enfant, des voix, féministes et révoltées, s’élèvent ces dernières années pour mettre un terme à une omerta bien implantée : une femme souffre avant, pendant, mais également après l’accouchement d’un être vivant. Le fameux baby blues, plus connu quoique pas forcément bien compris (comment peut-on, après un moment si merveilleux, connaître le blues ?), est tout autant lié au post-partum, soit la période qui suit l’accouchement et qui voit le corps de la femme tenter de retrouver la forme qui était le sien avant le très grand chamboulement. Points de sutures qui ne font pas beau sur les photos Instagram, sang qui coule sans que l’on sache toujours pour quelle raison, vertiges, poussées dépressives… Beaucoup de violence, physique et morale, minorée et cachée sous silence : c’est aussi ça, la naissance d’un enfant.

Maïeutique

Bref accoucher d’un être, c’est immensément douloureux. Pour le corps naturellement, que l’on offre dans son intimité la plus extrême aux yeux de parfaits inconnus, que l’on étire dans ses plus grandes largeurs et que l’on cisaille même parfois, parce que la nature a décidé de se montrer moins conciliante que pour d’autres. Pour l’esprit aussi, parce que le cerveau souffre en général aussi lorsque le corps est affaibli. L’accouchement des idées, chère à Socrate, ça ne se fait pas non plus dans la joie totale et pleine. Accoucher, dans tous les cas, ça fait mal.

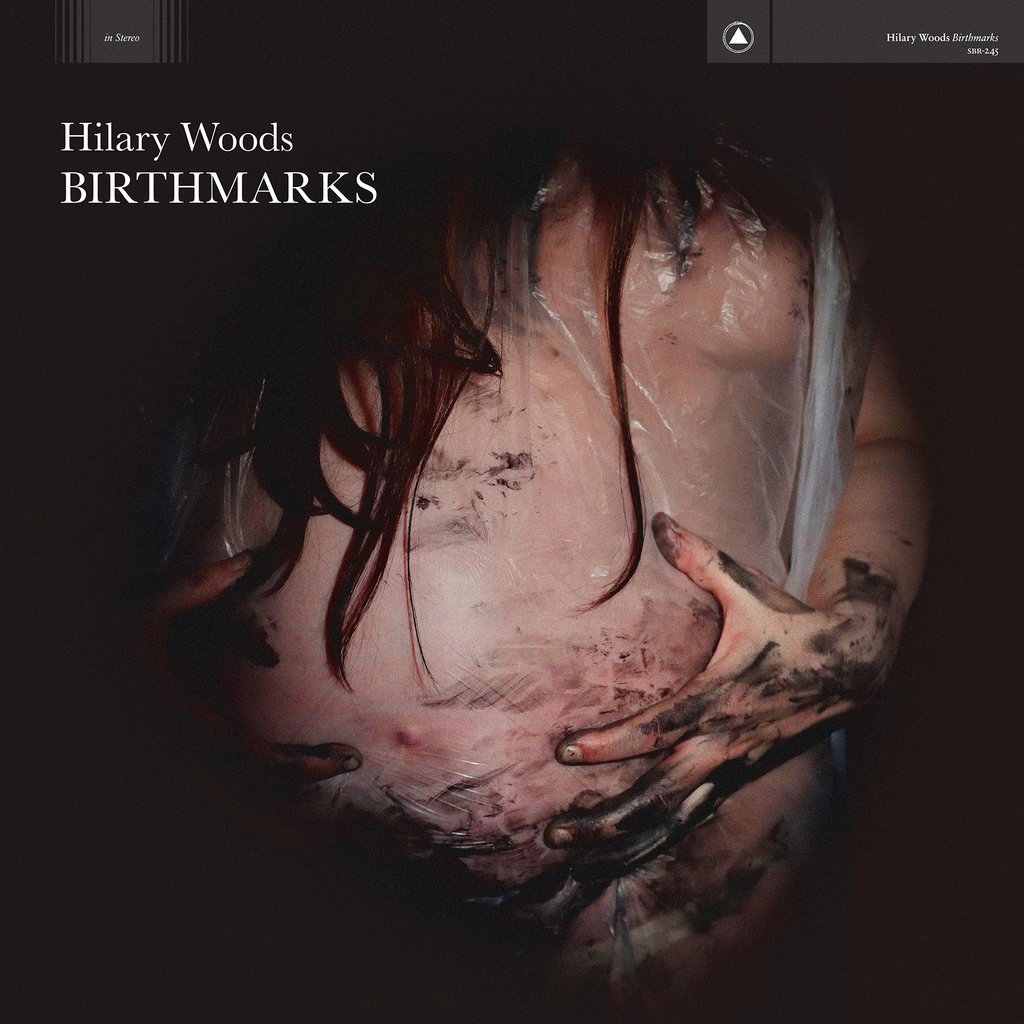

Et de ces douleurs, Hilary Woods a fait l’expérience ces dernières années. En 2019, elle a en effet accouché, non pas de jumeaux, mais de deux petits bonheurs conjoints : un enfant et pendant cette grossesse (qu’elle décrit comme ayant été intense), ce disque-là, Birthmarks. Sur la photo, signée, Emma Martin, qui illustre son second album, Hilary Woods les met justement en exergue, ces marques de naissance qui pourraient très bien être celles de la naissance d’un autres, stigmates encore visibles de douleurs que l’on devine persistantes. Le sujet de cet album ? La mutation du soi au sein d’un environnement social, lui aussi, en perpétuelle évolution, l’écoute attentive de l’inaudible, et la manière dont on cache, dont on guérit ou dont on laisse dangereusement exposées des blessures trop profondes.

Guérir des enracinements sociaux et des blessures que l’on se fait en voulant s’implanter ailleurs : Hilary Woods a creusé au plus profond de son être pour en ressortir ce disque, folk, électronique et, c’est le cas de le dire, intensément viscéral.

Le son

Pour parler des idées, des créations, des réalités et des fantasmes, qui se sont immiscés dans les siens et qui ont fini par donner naissance à ce disque qui prend la forme d’une longue lamentation intellectuelle et physique, Hilary Woods, artiste irlandaise passée par des études d’arts visuels avant de se lancer dans la musique et dans la folk électronique méditative, menacée et quasiment médicinale, cite pêle-mêle les films de Chris Maker, les peintures de Francis Bacon, les images de Francesca Woodman, la vie secrète des arbres ou la toute-puissance de cette voix intérieure qui indique à certains humains et à certaines humaines les sentiers sur lesquels ils devraient pouvoir s’engager. Ses chansons, imprégnées d’émerveillement, de chagrin d’amour et d’une obscurité totale, disent la complexité des êtres auxquels personne n’a expliqué comment parvenir à trouver un brin de silence au cœur de ce boucan. Reste à le créer soi-même, le boucan existentiel qui fait taire tout le reste.

Hilary Woods (Site officiel / Facebook / Twitter / Instagram / Bandcamp)

Hilary Woods, Birthmarks, 2020, Sacred Bones Records, 32 min., artwork par Emma Martin