Francisco de Goya et les pochettes de disques

Diplômée de l’École du Louvre, Marguerite Hennebelle ouvre, sur Néoprisme, une série qu’elle consacre à l’utilisation des œuvres des grands maîtres au sein des pochettes de disques. Après Jérôme Bosch, elle s’intéresse à la présence de l’Espagnol Francisco de Goya dans la musique folklorique espagnole, dans le metal, dans le folk australien.

Francisco de Goya, Le Sabbat des sorcières, Huile sur toile, 1797-1798,Musée Lázaro Galdiano, Madrid (Espagne)

Le peintre espagnol Francisco de Goya (1746-1828) a vécu entre le luxe le plus fastueux et la brutalité la plus rude. Né à Saragosse, il a été peintre officiel du roi d’Espagne à la fin du XVIIIe siècle et a tiré le portrait de toute l’élite madrilène de son époque. Mais Goya a aussi été témoin des horreurs de l’Inquisition, des guerres révolutionnaires, et de la décrépitude de la cour. Son œuvre est teintée d’inquiétude, de révolte, et d’une noirceur qui inspirèrent l’esthétique romantique naissante. Entre 1792 et 1793, il est atteint d’une fièvre mystérieuse, peut-être le saturnisme, une intoxication au plomb qu’on utilisait pour fabriquer la peinture blanche ; très diminué, Goya devint sourd et le resta toute sa vie.

Musique & surdité

Comment l’œuvre de ce peintre sourd a-t-elle pu résonner si bien avec la musique du XXe siècle ? Certaines des gravures de Goya (car au XIXe siècle, en Espagne et ailleurs, celui qui est peintre est aussi bien souvent graveur), inspirèrent dès 1911 des compositions classiques, les Goyescas pour piano du compositeur et pianiste espagnol Enrique Granados. Celui-ci en tira même plus tard (en 1916) un opéra, Goyescas, qui donnera vie, sur scène cette fois, aux personnages issus du peuple que Goya avait dessiné un siècle plus tôt.

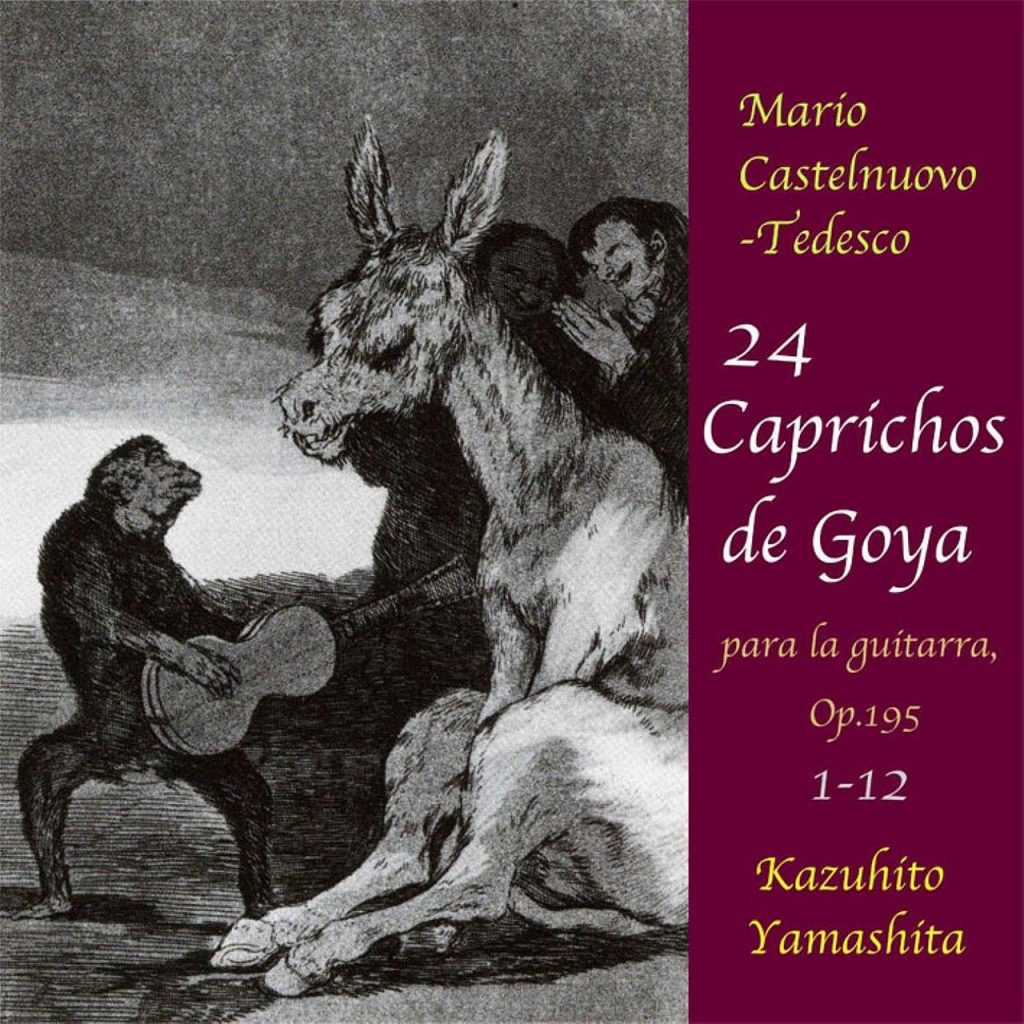

Ces œuvres, qu’on put enregistrer sur disques à partir des années 1950 (avant, la technique ne le permettait pas…), furent systématiquement illustrées, et logiquement, par des visuels réutilisant les tableaux du peintre espagnol. En 1961, l’italien Mario Castelnuovo-Tedesco en fit de même avec sa suite pour guitare 24 Caprichos de Goya.

Toutes ces compositions s’inspiraient du recueil satirique Los Caprichos, édité en 1799, un recueil fait de quatre-vingt gravures particulièrement critiques envers la société espagnole de la fin du XVIIIe… Si Les Caprices de Goya ont une expressivité qui se prête bien à la transcription musicale, ils ne représentent pourtant qu’une part de son œuvre, qui a des facettes plus subversives encore ; et c’est plutôt de ce côté que s’est tournée la musique populaire lorsqu’elle s’intéressa au peintre espagnol. Chez Bosch, on avait vu que c’était l’Enfer qui était le plus souvent dès qu’on voulait faire appel à l’œuvre du peintre flamand pour illustrer un disque. Chez Goya, c’est son côté subversif. En musique, définitivement, c’est le côté sombre qui attire le plus.

Goya et le folklore espagnol

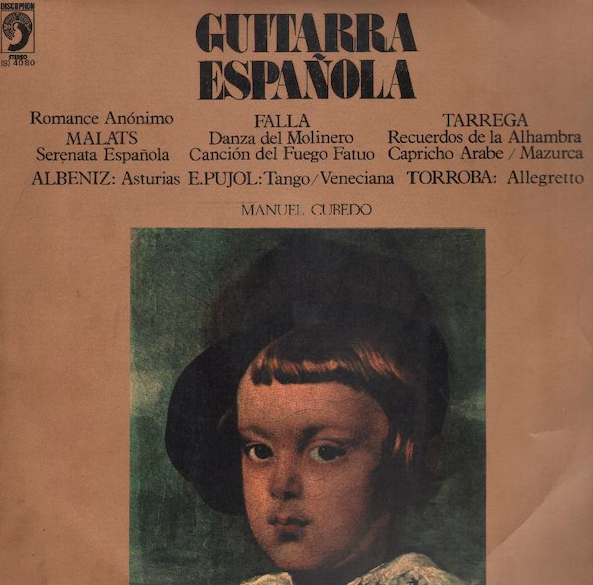

Entre la musique classique et la musique populaire, la musique folklorique utilise aussi l’imagerie de Goya. Le premier album du guitariste espagnol Manuel Cubedo, en 1965, est très sobrement intitulé Guitarra española et compile des airs folkloriques adaptés par des compositeurs classiques. Les morceaux du 33 tours sont répartis dans deux 45 tours surtitrés respectivement Goya et Vélasquez, comme s’il s’agissait, pour chaque disque, de transcrire en musique l’univers des deux artistes.

Avec Diego Vélasquez, peintre du roi d’Espagne au XVIIe siècle et auteur des célèbres Ménines (1656, musée du Prado), Goya est entré dans l’imaginaire collectif comme l’artiste espagnol par excellence. L’intention de Cubedo est claire : la guitare, le plus hispanique des instruments, est associée aux peintres de l’âme espagnole. Le 33 tours est d’ailleurs illustré d’un détail du Portrait du prince Balthasar Carlos en Chasseur par Vélasquez (1635, Prado), qui sert aussi de couverture au catalogue de référence La peinture espagnole, de Velasquez à Picasso édité par Skira en 1952.

Manuel Cubedo – Goya. Guitarra española, 1965

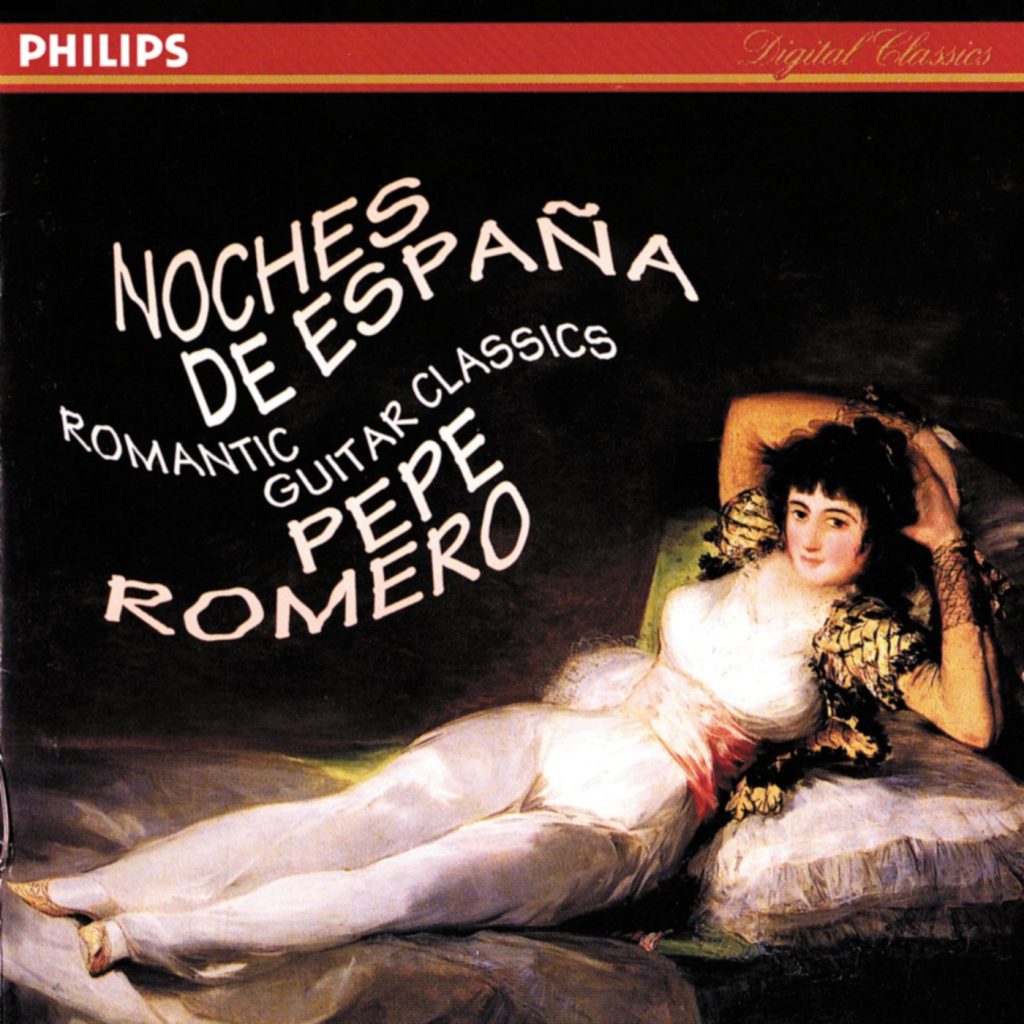

Vélasquez d’un côté, et Goya de l’autre : la pochette du 45 tours intitulé Goya utilise le tableau La Maja vêtue, peint entre 1800 et 1803 (Prado). Les Majas étaient des femmes du peuple, assimilées aux gitanes, dont l’habit simple était très à la mode chez les femmes de l’aristocratie madrilène. Elles incarnaient la fougue, l’authenticité et le romantisme attribués aux populations d’Andalousie, au sud de l’Espagne. Dans le disque, la « Danza del Molinero » (« La Danse du Meunier ») évoque ainsi les danses populaires andalouses, dont le flamenco est l’héritier, tandis que les doux arpèges de « Recuerdos de La Alhambra » retracent un souvenir musical de la citadelle islamique de Grenade, dans la même région.

Le romantisme est plus explicite encore dans les deux autres morceaux de l’album, « Serenata Española » et « Romance Anónimo ». Personnages romanesques, les Majas étaient l’objet des fantasmes des élites cultivées : par exemple, la Carmen de Bizet (1875), pour qui « l’amour est enfant de bohème », en était une. Ici, la belle étendue sur un sofa était peut-être l’Andalouse Pepita Tudo, maîtresse du Premier ministre Manuel Godoy, le propriétaire du tableau. Il ne s’agit pourtant pas, à proprement parler, d’un portrait, mais plutôt d’une image de la femme idéale. Comme la « Romance Anónimo », l’un des airs de guitare les plus anciens et les plus connus d’Europe, la Maja fascine parce qu’elle peut incarner toutes les histoires d’amour. Les musiciens romantiques ne s’y sont pas trompés : ils utilisent le tableau sur de nombreux albums, par exemple le Noches de España du célèbre guitariste espagnol Pepe Romero en 1994, pour n’en citer qu’un.

Goya, Aquelarre : dire le tourment par le sombre

Dans le monde du rock, Goya montre un tout autre visage. Sans surprise, c’est le Goya sombre que l’on utilise. En 1973, le groupe argentin Aquelarre sort Candiles, son deuxième album. « Aquelarre » signifie, en Basque, « sabbat » ou « rituel satanique ». C’est aussi le nom espagnol du tableau qui apparaît sur la pochette, Le Sabbat des sorcières, peint entre 1819 et 1823, aujourd’hui au musée du Prado de Madrid. À l’origine, il faisait partie des fresques surnommées Peintures noires dont Goya avait décoré les murs de sa propre maison près de Madrid, la Quinta del Sordo, ou « Maison du Sourd ». Sombres, fantastiques, ces compositions traduisaient les tourments les plus intimes du peintre.

Goya n’aurait pas pu entendre le rock progressif d’Aquelarre, mais celui-ci est tout aussi tourmenté. Les passages instrumentaux, longs et endiablés, sont entrecoupés par des bruitages surréalistes et des refrains mélancoliques. Ces changements de rythme troublants donnent à l’album une atmosphère délirante que l’on retrouve dans le tableau, peint dans une palette sombre et rougeoyante, avec des coups de pinceau rapides qui fondent les personnages entre eux, déforment leurs visages et font briller leurs regards fiévreux. Dans l’album, cette ambiance cauchemardesque transforme souvent le chant en plaintes douloureuses, comme dans « Soplo nuestro » (« Notre souffle ») : le chanteur y supplie « Cùbreme un poco del sueño morador » (« Protège-moi un peu du rêve qui m’habite »).

Si l’album et le tableau paraissent décrire des situations fantastiques, les deux œuvres renvoient pourtant à des réalités historiques. Lorsque Aquelarre compose son deuxième album, l’Argentine est en pleine guerre civile. Entre 1969 et 1975, les insurrections urbaines surnommées puebladas enflamment le pays, violemment réprimées par le gouvernement militaire. Ces violences culminent avec le massacre de Trelew, en 1972, lors duquel des représentants de la lutte armée sont exécutés sans procès par la junte de la « Révolution argentine ». Dans l’Espagne du début du XIXe siècle, Goya était, lui, témoin de la guerre d’indépendance espagnole menée contre les armées napoléoniennes, qui dégénéra en guerre civile ; c’est lors de ce conflit qu’est né le terme guerilla. L’artiste décrivit l’horreur quotidienne vécue par les Espagnols dans la série de gravures Les Désastres de la guerre, scènes de mutilations, de famine, mais aussi représentations symboliques du mal. Le Sabbat des sorcières est une extension de cette série, symbolisant une communauté où règnent la peur et le mal. Dans le dernier couplet de « Miren a este imbécil », on ressent aussi la terreur qui régnait dans l’Argentine des années 1970 : « Miren a este imbecil / como se justifica el miedo que me tiene / alarmados en la casa / donde debe vivir ? » (« Regardez cet imbécile, comment se justifie-t-il de la peur qu’il a, paniqué chez lui, où il doit vivre ? »)

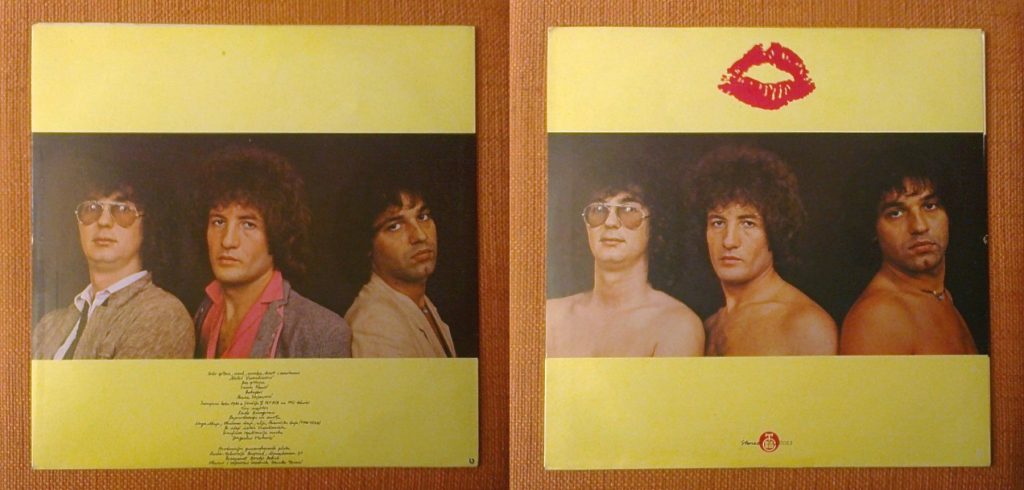

En Bosnie, une Maja nue

Il faut se tourner vers l’actuelle Bosnie pour retrouver un Goya plus léger. Le groupe Vatreni Poljubac (« Baiser de feu ») sortit en 1980 Bez Dlake Na Jeziku, un album de hard rock qui proclame son franc-parler : le titre est une expression qui pourrait se traduire par « Ne pas mâcher ses mots ». Surprise ! La Maja vêtue qui évoquait l’Espagne romanesque pour Manuel Cubedo a un alter ego, La Maja nue, peinte quelques années plus tôt. C’est elle qui accueille le mélomane au recto du disque ; au verso, elle a remis sa robe blanche.

Vatreni Poljubac – Bez Dlake Na Jeziku (recto) (1980)

Vatreni Poljubac – Bez Dlake Na Jeziku (verso) (1980)

Ce procédé est très similaire à la mise en scène du tableau dans le cabinet du Premier ministre Godoy. La version habillée servait très probablement à dissimuler la version nue : le collectionneur commençait par montrer à ses visiteurs un portrait à première vue innocent, avant de dévoiler la femme dénudée cachée derrière. L’effet de surprise servait probablement à provoquer des conversations mondaines sur l’érotisme. Le groupe d’ex-Yougoslavie cherchait, lui aussi, à fanfaronner avec des morceaux peu travaillés, aux compositions très répétitives, mais aux paroles très crues, essentiellement tournées vers le sexe. Dans « Ah, te zene, ah » (« ah, ces femmes, ah »), le chanteur Milic Vuksinovic fait des tralalas, mime l’orgasme et répète à l’envi : « svaka žena kad kada ljubi ima pravi uzdisaj » — vous n’avez pas compris ? « Chaque femme, pendant l’amour, est pure excitation ».

Derrière des propos grivois relativement misogynes, l’album cache des revendications libertaires, comme la défense des prostituées. Le morceau éponyme « Bez Dlake Na Jeziku », qui ouvre l’album, proclame par exemple « Prostitutke – su poštene žene jer nisu licemjerne », « les prostituées sont des femmes justes parce qu’elles ne sont pas hypocrites ».

La Maja est probablement une prostituée : sa pose alanguie et son regard aguicheur font référence à une longue tradition de représentation des courtisanes. Goya fut d’ailleurs dénoncé à l’Inquisition espagnole pour avoir peint ce tableau, l’un des très rares nus de la peinture espagnole. Et pourtant, la version habillée était déjà tendancieuse, avec ces plis qui arrêtent voluptueusement le regard sur les seins, les hanches et le sexe du modèle. La référence au sexe dans les morceaux de l’album et la mise en valeur de la nudité sur sa pochette sont ainsi plus largement des symboles de la subversion que revendique le groupe. Il ne s’agit pas uniquement de parler de sexe, mais de se faire l’ennemi de l’hypocrisie : avec humour, Vatreni Poljubac se met en scène à l’intérieur de la pochette où ce sont les membres du groupe eux-mêmes qui apparaissent nus, puis habillés.

Goya…et Matisse ?

La Maja, toujours la Maja, semble définir toute la vie de Goya sur la pochette du concept-album Goya … A Life In Song. À l’origine, il s’agissait d’une comédie musicale écrite par Maury Yeston pour le célèbre ténor espagnol Placido Domingo ; mais la vedette n’étant pas disponible pour la jouer à Broadway, la pièce sortit directement sous forme de disque en 1988. Le logo de la pièce, qui devint la pochette de l’album, est une version stylisée de la Maja nue, en buste, dans le goût des papiers découpés du peintre moderne Henri Matisse (1869-1954).

L’une des chansons de la pièce, « Girl with a Smile », fait un commentaire du tableau. Incarné par Placido Domingo, Goya y est éperdu d’amour pour son modèle et insiste sur son sourire irrésistible ; celui-ci n’apparaît pourtant pas sur la pochette qui, en réduisant le visage à un simple aplat bleu, fait de la Maja un personnage neutre et mystérieux. Elle est impersonnelle comme la chanson suivante, « Till I loved you ». Ce hit, repris par Barbra Streisand, est un dialogue amoureux très classique accompagné d’un langoureux saxophone. En centrant sa narration sur cette romance, la comédie musicale donne crédit à l’une des anciennes interprétations de la Maja, depuis abandonnée par les historiens de l’art, selon laquelle les deux tableaux seraient des portraits de Maria Cayetana de Silva, la duchesse d’Albe. À la fin du XVIIIe siècle, Goya peignit plusieurs portraits de cette duchesse fraichement veuve, ce qui alimenta des doutes sur la nature de leur relation et conduisit certains à considérer la Maja nue comme un témoignage de leur amour secret.

Le reste de la pièce cherche à retracer la vie du peintre, ou plutôt The Astounding Romantic Aventures of Goya / In the Middle of the 18th Century, avec une notion des dates plutôt flexible, puisque Goya est né au milieu du XVIIIe siècle. Il s’agit donc de romancer à l’extrême la biographie de Goya, sur un ton tantôt symphonique, tantôt disco. « Picture it » fait le portrait de la famille royale et de sa corruption morale ; « I will paint sounds » raconte la surdité du peintre, « Viva España » évoque la guerre d’Espagne, et « Dog in the Quicksand » fait allusion à l’une des peintures de la Quinta del Sordo, Le Chien, avec un regard sur son style : « Never before has a man attempted to paint like this / Slapping the paint all over his house with no care / Making an image brutal, frank and unusual ». Seul et sombrant dans la folie, le Goya-Placido Domingo finit sa vie en France en chantant « Bon Soir ». Goya s’exila effectivement à Bordeaux en 1824, lors du rétablissement de la monarchie absolue en Espagne et de la répression des libéraux. Mais la plupart des évènements décrits dans la comédie musicale sont exagérés, pour réactualiser le mythe de l’artiste maudit et se rapprocher des références du public américain. Cette modernisation de l’artiste explique sans doute, sur la pochette, la référence à Matisse — qui, pourtant, a peu de points communs avec Goya du point de vue artistique.

G le maudit

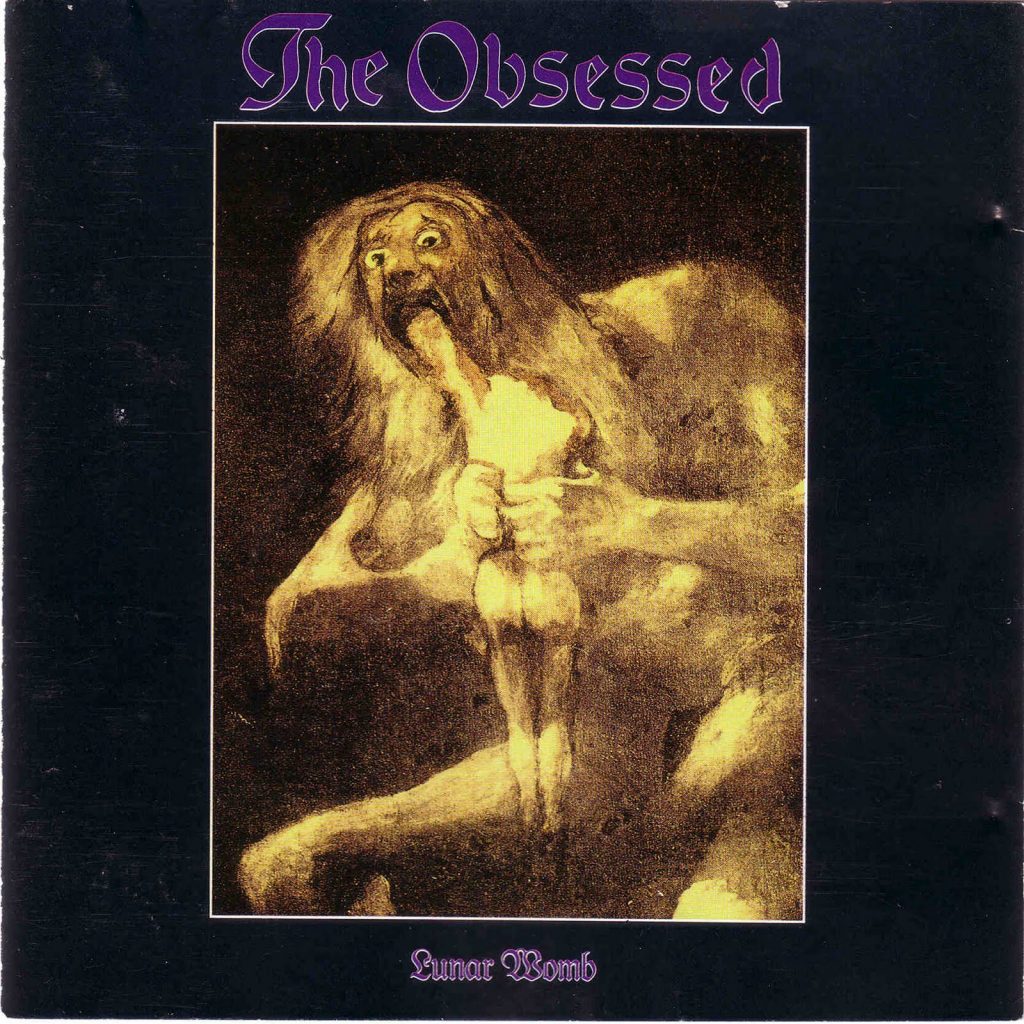

L’image de l’artiste maudit a aussi nourri un univers musical diamétralement opposé à celui de Broadway, le metal. Dans la continuité d’Aquelarre, il nous plonge dans les tourments de Goya. Le deuxième album du groupe américain The Obsessed, Lunar Womb, est sorti en 1991 et nous confronte à l’une des œuvres les plus obsédantes du peintre, Saturne dévorant son enfant. Probablement réalisé entre 1821 et 1823, le Saturne est la plus célèbre des Peintures noires de la Quinta Del Sordo, et est devenu une image classique de l’horreur et de la monstruosité.

Dans la mythologie grecque, Kronos, roi des Titans et père des dieux olympiens, dévore un à un ses enfants pour s’assurer qu’il ne sera pas détrôné. Chez les Romains, il est rapproché de Saturne, le dieu du temps, dévorant les vies humaines. Goya le représente sans aucun attribut, concentrant toute l’énergie du tableau dans son expression de démence exacerbée, accentuée par un violent clair obscur. Il réduit son sujet à la représentation choquante d’un corps démembré par un anthropophage, sans aucun détail superflu. Le Saturne est l’une des expressions les plus extrêmes du romantisme noir de Goya, nourri par la définition du sublime du philosophe anglais Edmond Burke : l’expérience du sublime est le contraire de celle de la beauté, elle se rapproche de celle de la terreur ; le sublime ne convoque pas la raison, mais l’émotion. Cette définition s’applique très bien à l’esthétique du metal : ravagés par les riffs incontrôlables de « Bardo », par les rythmes convulsifs de « Spew », nous sortons de Lunar Womb secoués mais ravis.

The Obsessed laisse toutefois de côté le gore du tableau original, où un flot de sang rouge vif coule de la bouche du géant, en choisissant d’unifier le coloris dans une sorte de sépia. Cet effet, qui donne à la composition un aspect brut et primitif, met en valeur le thème du temps unifiant l’album. Saturne est le dieu du temps cyclique, vieillesse avalant la jeunesse dans une boucle infinie et effrénée ; on perçoit ce vertige du temps dans « Endless Circles », mais aussi dans l’instrumental « Embryo » qui ferme l’album, où le rythme pilonné par la basse se fait peu à peu engloutir par un souffle stratosphérique. « Lunar Womb » (« Utérus Lunaire »), gouverné par cette figure paternelle terrifiante, parle aussi de filiation. Pour Goya, Saturne dévorant son enfant symbolisait peut-être le gouvernement espagnol massacrant son propre peuple dans une guerre insensée, aspect politique que l’on perçoit aussi dans « Brother blue steel » (« Wholesale slaughter like disease / Power’s tools in the hands of fools »). Mais l’ascendance la plus évidente de l’album se trouve dans le son : alors que le thrash règne sur le metal, Lunar Womb sonne comme une ode au hard rock des années 1970, géant qui peut encore engloutir tous ses descendants.

Avant The Obsessed, en 1986, le groupe français de dark wave Trisomie21 avait déjà utilisé la figure anthropophage de Goya, avec son album Chapter IV. Ici, c’est la version d’origine qu’on avait utilisé, avec yeux exorbités et trainée de sang intégrés.

Diabolique Goya

Très influencé par la musique de Wino (le leader de The Obsessed), le groupe de metal finlandais Reverend Bizarre choisit lui aussi Goya pour la pochette de son premier album In the Rectory of the Bizarre Reverend, en 2002. Le tableau est une première version du Sabbat des sorcières, peinte en 1798 dans un style plus lisible et classique. Il faisait partie d’une série de six petites peintures sur le thème de la sorcellerie, appelée Capricho e invencion, peinte pour le boudoir des ducs d’Osuna : certains mécènes entretenaient donc la nouvelle mode pour l’occulte dès la fin du XVIIIe siècle.

Le sujet du tableau est plus clair que sur la pochette d’Aquelarre : dans une lumière lunaire, on distingue bien la scène, une assemblée de vieilles femmes réunies autour d’un grand bouc noir couronné de vignes. Celui-ci est une incarnation du diable, auquel sont donnés en offrande des enfants squelettiques, portés à bout de bras ou suspendus à un bâton. L’image met mal à l’aise : elle met en scène une inversion générale des valeurs, cérémonie religieuse menée par le diable, suprématie d’un animal sur les hommes, mort d’enfants innocents et survie de la vieillesse. In the Rectory of the Bizarre Reverend est aussi une longue messe noire à l’ambiance morbide et menaçante. En pastichant récits bibliques, prières et sermons, le Reverend invente une nouvelle religion dans laquelle « God himself was summoning all the fires of Hell » (« Sodoma Sunrise »). Ses harangues s’étirent dans des morceaux atteignant jusqu’à 21 minutes, aux tempos lents, pesants, solennels.

Cette gravité est caractéristique du metal doom, sous-genre du metal né au milieu des années 1980 : dans les années 2000, Reverend Bizarre est un groupe qui cherche à perpétuer un style déjà consacré. Ce premier album est truffé de références, à commencer par le titre, hommage au célèbre premier album du groupe de rock progressif anglais King Crimson, In the Court of the Crimson King, sorti en 1969. Le choix du Sabbat des sorcières en couverture renvoie sans doute au modèle par excellence du doom, le précurseur britannique du heavy metal, Black Sabbath. De fait, les origines du metal prennent racine dans le même type de réaction esthétique que le romantisme noir de Goya. De même que la fin des années 1960 voyait des groupes comme King Crimson ou Black Sabbath réagir avec désespoir à une scène musicale dominée par une pop joyeuse, la peinture de Goya tranchait fortement avec le goût artistique de son temps : à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, le néoclassicisme imposait une vision du monde claire et ordonnée. C’est à cette tradition contestataire que se rattache Reverend Bizarre en s’exclamant, dans « Doomsower » : « I am falling / but it feels good, yeah ! »

Ned Collette + Wirewalker : sorcellerie folk

Ned Collette + Wirewalker a toutefois prouvé, avec son deuxième album sobrement intitulé 2 (2012), qu’il est possible de proposer une utilisation plus apaisée des sorcières de Goya. Avec un détail de Vuelo de Brujas (Le Vol des Sorcières, vers 1797-1798, Prado), le groupe de folk australien a lui aussi choisi l’un des Capricho e invencion du boudoir des ducs d’Osuna. En coupant le bas du tableau, qui représentait des paysans se protégeant du bruit et de la lumière émanant du groupe en lévitation, la pochette concentre l’attention sur la partie la plus originale et énigmatique de la composition.

Trois personnages aux costumes rose, vert et jaune emportent dans l’air un homme nu ; il se débat, mais semble aussi faire partie de la chorégraphie gracieuse du groupe. Leur étrange costume, appelé sambenito, était celui dont l’Inquisition revêtait les accusés d’hérésie, souvent exposés au peuple pour l’exemple. Goya confronte cette réalité quotidienne à l’imaginaire des sorcières : penchées sur leur victime, elles aspirent ses forces vitales comme le ferait un vampire. L’inventivité de Ned Collette suit les mêmes chemins, se nourrissant de la vie courante pour créer des univers délirants. « Il Future Fantastico » en pose le décor au début de l’album, décrivant dans des termes sibyllins un monde proche du nôtre, mais détruit et menaçant, puis concluant par un vers très adapté au tableau de Goya : « If we paint it prettily it might seem less bezerk ».

Car malgré son sujet lugubre, Le Vol des Sorcières est attirant, avec cette ronde harmonieuse et ses touches de couleurs délicates, si rares dans les tableaux fantastiques du peintre. La composition est classique et équilibrée. Ce qui surprend et attire, c’est l’introduction dans ce canevas élégant de motifs qui nous paraissent très modernes, ces costumes minimalistes et incongrus. Le mélange correspond parfaitement à l’ambiance de l’album, qui fait dialoguer une guitare espagnole et des synthés au son eighties, le chant laconique de Ned Collette et une voix féminine très pure (« The Hedonist »), une mélancolie latente et des touches d’optimisme inattendues. Puis, après 35 minutes d’expérimentations musicales, de complexité et d’errance, la fin de l’album cherche la lumière dans la nuit avec la longue incantation, « What Lights Have You Seen ? », qui nous ramène à la sérénité.

En supprimant les paysans paniqués du tableau, la pochette nous permet aussi de rêver à de nouvelles interprétations de la peinture de Francisco de Goya, toujours fabuleuses, mais peut-être moins inquiétantes.

À relire aussi : le papier de, Marguerite Hennebelle sur Jérôme Bosch et les pochettes de disques.